CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Пленарное заседание CNews FORUM 2025 традиционно началось с выступления главы Минцифры Максута Шадаева. В этот раз министр выступил в удаленном формате и рассказал, как государство намерено стимулировать импортозамещение в России. Также в ходе пленарного заседания состоялось открытое интервью, посвященное успехам импортозамещения самого цифрового — финансового блока правительства, прозвучало 15 докладов и прошел «CNews Баттл» — настоящее сражение между представителями ИТ и ИБ. Главный итог: на российском рынке достаточно альтернатив западным продуктам, надо только захотеть их внедрять и правильно выстроить процесс.

Импортозамещение возможно

Пленарное заседание CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра» открылось выступлением главы Минцифры Максута Шадаева. Министр выступил в удаленном формате по видеосвязи. Он отметил, что импортозамещение в нашей стране в целом развивается достаточно активно. Маховик раскручен путем стимулирования спроса со стороны госведомств и госкомпаний. На сегодняшний день министерство ставит перед собой задачу поддержки потребности в отечественных решениях. «Многие боялись, что западные решения перестанут работать. Однако сейчас ажиотаж спал — произошла консервация старых продуктов, налажена их техническая поддержка. Проблема в том, как заставить людей отказаться от бесплатных и функциональных иностранных продуктов в пользу платных и часто менее функциональных российских», — говорит Максут Шадаев.

Существует указ Президента о том, что к 2030 г. 80% решений в российских компаниях должны быть отечественными. Чтобы этого добиться, планируется пересмотреть список объектов КИИ и установить для них сроки импортозамещения — пока речь идет о 1 января 2028 г. Этот срок можно будет перенести, если компания уже приступила к реализации особо значимого проекта или до 1 января 2026 г. подписала контракт на внедрение российского ПО, но срок его исполнения выходит за указанные границы. Также министерство намерено оставить компаниям возможности использовать иностранные ПАК до завершения срока амортизации, однако с 1 января 2028 г. закупать можно будет лишь отечественные ПАК. За нарушение этих правил планируется установить оборотные штрафы.

Вторая инициатива Минцифры касается пересмотра порядка включения в реестр российского ПО. В нем появится два подреестра: один — для доверенного ПО с ужесточенными требованиями по информационной безопасности, второй — для ИТ-решений, разработанных непрофильными компаниями для собственных нужд. Попасть во второй подреестр можно будет только в случае, если на рынке не существует готовых альтернатив.

Примером эффективного импортозамещения может служить финансовый блок правительства. О том, как цифровизация влияет на эффективность его работы, в открытом интервью главному редактору CNews Александре Кирьяновой рассказала Ирина Окладникова, первый заместитель министра финансов Российской Федерации. Она напомнила, что уровень цифровизации финансового блока правительства России опережает большинство государств в мире: все взаимодействие в нем происходит в электронном виде, создана единая платформа, объединяющая Минфин, Казначейство, ФНС и подведомственные организации.

Благодаря платформе «Электронный бюджет» объем нецелевого расходования средств упал почти до нуля. «Если сравнить количество замечаний Счетной палаты по итогам исполнения федерального бюджета 10 лет назад и сейчас, это несравнимые показатели. Да, есть нарушения, неточности, ошибки, но такого объема нецелевого расходования средств нет», — говорит Ирина Окладникова.

Она также рассказала, что Минфин пилотирует несколько решений на базе искусственного интеллекта на базе сервисов «Яндекса» и «Сбера». Однако к этому направлению в министерстве относятся достаточно осторожно — ведь большинство информации финансового блока является закрытой. «Основной стопор в развитии и активном внедрении искусственного интеллекта — это закрытость наших систем. Поэтому при разработке новой платформы мы погружаем элементы ИИ в само ядро — это уже не внешний ИИ-агент, не внешняя информация, а именно работа внутри системы», — поделилась Ирина Окладникова.

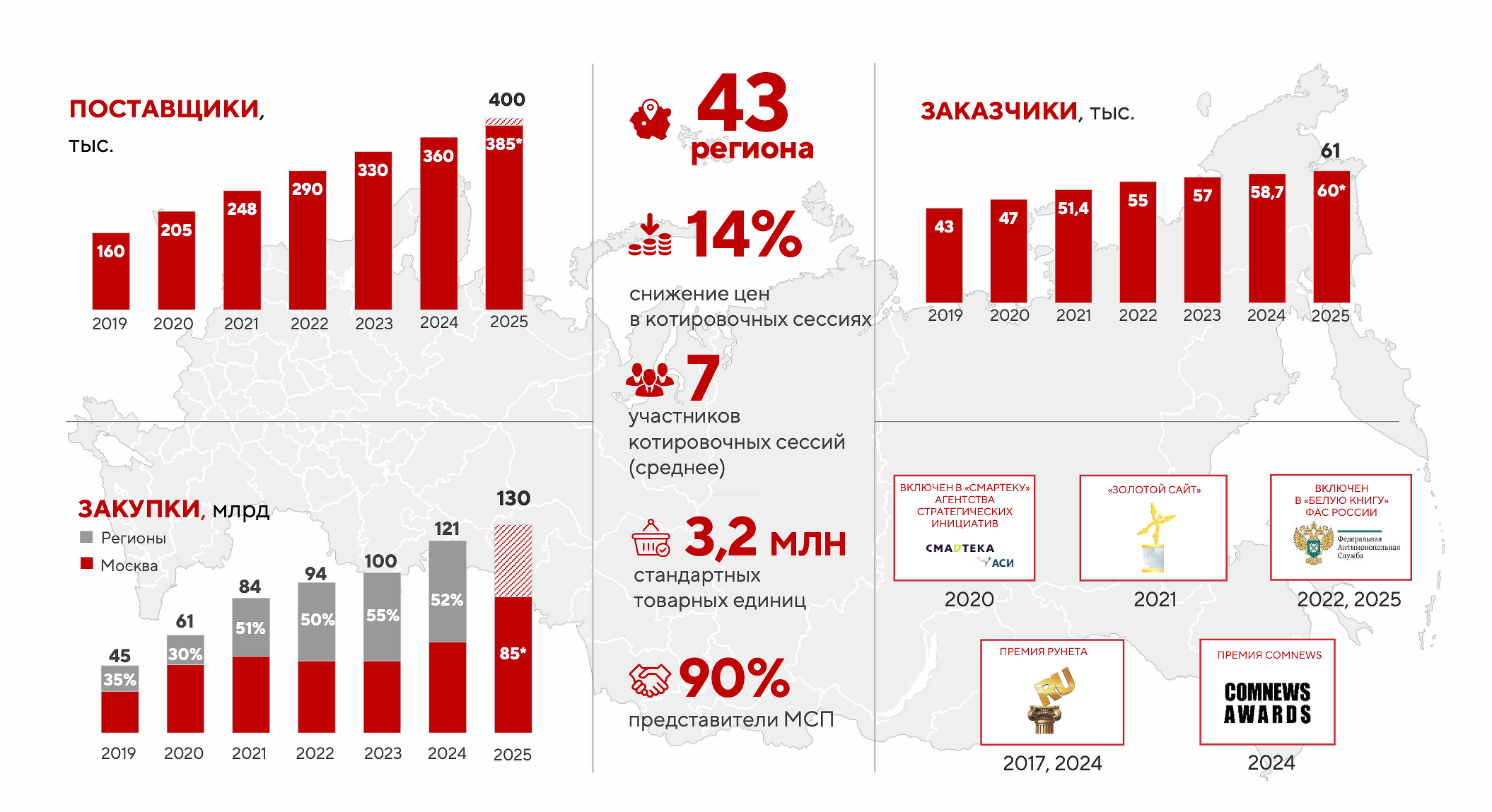

Еще один пример создания высококлассных решений на базе отечественных технологий — портал поставщиков правительства Москвы. Он развивается уже 12 лет и дает возможность проводить закупки малого объема полностью в электронном виде. «Мы стремились сделать так, чтобы любой добросовестный предприниматель мог начать работать с государством», — говорит Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Динамика развития портала поставщиков

Основной формат торгов на портале — котировочная сессия. При этом на портале можно проводить совместные котировочные сессии: объединять потребности заказчиков и заключать сразу несколько контрактов по результатам одной закупки. Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать в торгах в автоматическом режиме. Есть Школа поставщика, где можно получить практические знания и навыки по работе на портале.

«Наш портал — не единственное подобное решение в стране, мы вынуждены конкурировать с другими. А для этого надо постоянно его развивать», — говорит Кирилл Пуртов. Он привел примеры сервисов на базе ИИ, которые уже используются как в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы (ЕАИСТ), так и на портале поставщиков: это распознавание и синтез речи при обращении в техподдержку, обработка обращений, виртуальные помощники, машинный анализ документов, подбор продукции по изображению.

Новые технологии

В июне 2025 г. Владимир Путин своим Указом создал специальную рабочую группу Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в которую вошли «Дом.РФ», «Фонд Сколково», АСИ, РФРИТ и другие институты развития. Одним из ключевых направлений работы является развитие технологий искусственного интеллекта. О том, как продвигается работа, рассказал Александр Павлов, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ.

Он отметил, что на сегодняшний день лидерами рынка ИИ являются США и Китай. США занимают первое место по объему частных инвестиций в ИИ, а Китай — по количеству публикаций и патентов в области ИИ. При этом множество ИИ-талантов во всем мире являются выходцами из России. Более того, США могут столкнуться с нехваткой энергоресурсов для развития ИИ, а России это опасность не грозит. «Глобальная технологическая гонка в сфере искусственного интеллекта — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в нем достойное место», — уверен Александр Павлов.

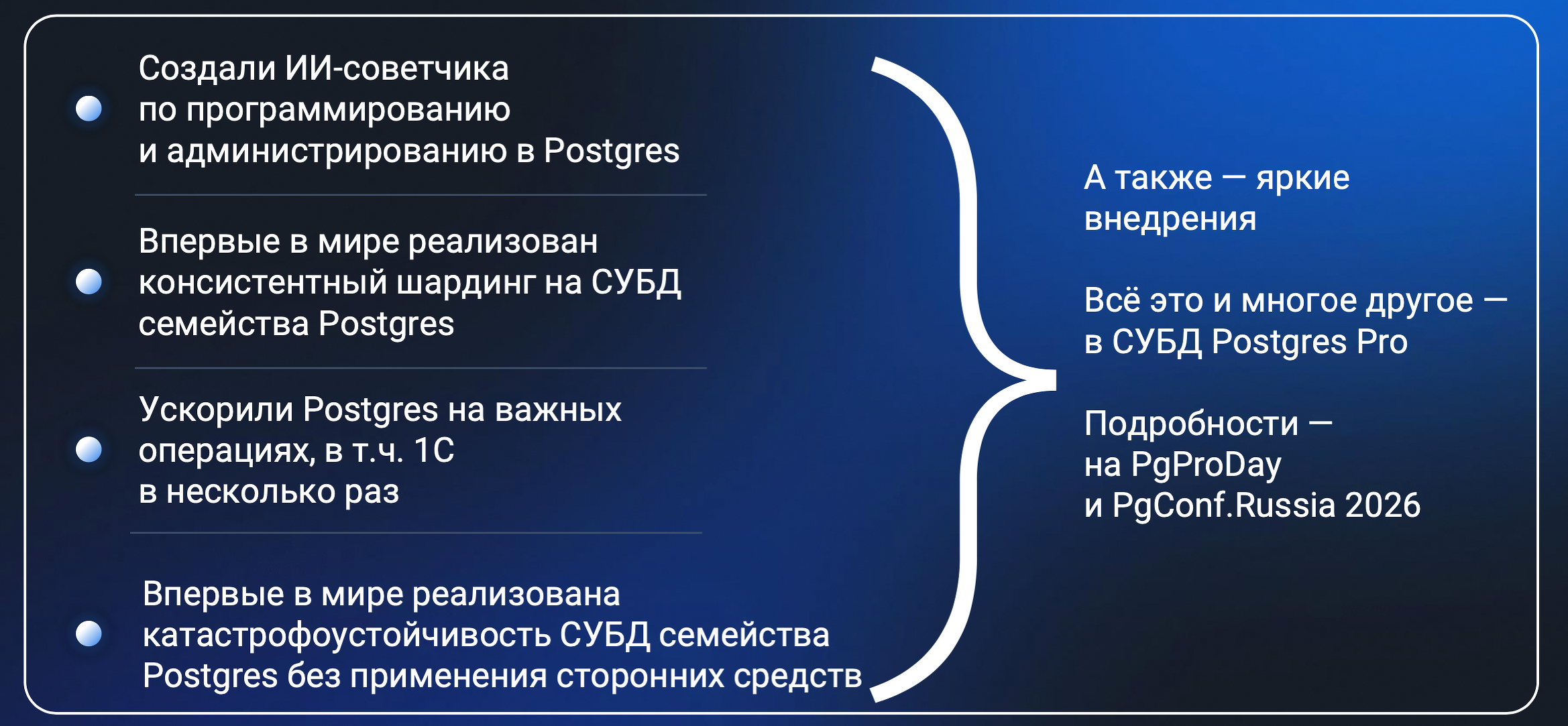

Активное импортозамещение длится уже три года, и число реализованных крупных проектов дает возможность сделать первые выводы. «Мы сделали отличный продукт — СУБД Postgres Pro», — уверен Иван Панченко, генеральный директор компании Postgres Professional. Компания все больше выходит за пределы Postgres и создает целую экосистему по работе с данными. В 2025 г. появился ИИ-советчик по программированию и администрированию в Postgres. Впервые в мире реализованы консистентный шардинг на СУБД семейства Postgres и катастрофоустойчивость СУБД семейства Postgres без применения сторонних средств. Разработчики ускорили Postgres на важных операциях, в том числе 1С, в несколько раз.

Достижения 2025 года

Postgres Professional стремится наращивать компетенции, в частности, в низкоуровневом анализе причин сбоев и на стыках. «Мы не просто решаем проблемы, а находим ошибки в стыках ПО и железа — и возвращаем исправления в экосистему», — говорит Иван Панченко. Задача, на которой необходимо сосредоточиться в ближайшие годы, — это разнородность транзакционных и аналитических СУБД, которая влечет за собой проблему актуальности и корректности данных и высокие затраты на эксплуатацию. По мнению Ивана Панченко, будущее — за интеграцией аналитических и транзакционных СУБД с использованием ИИ.

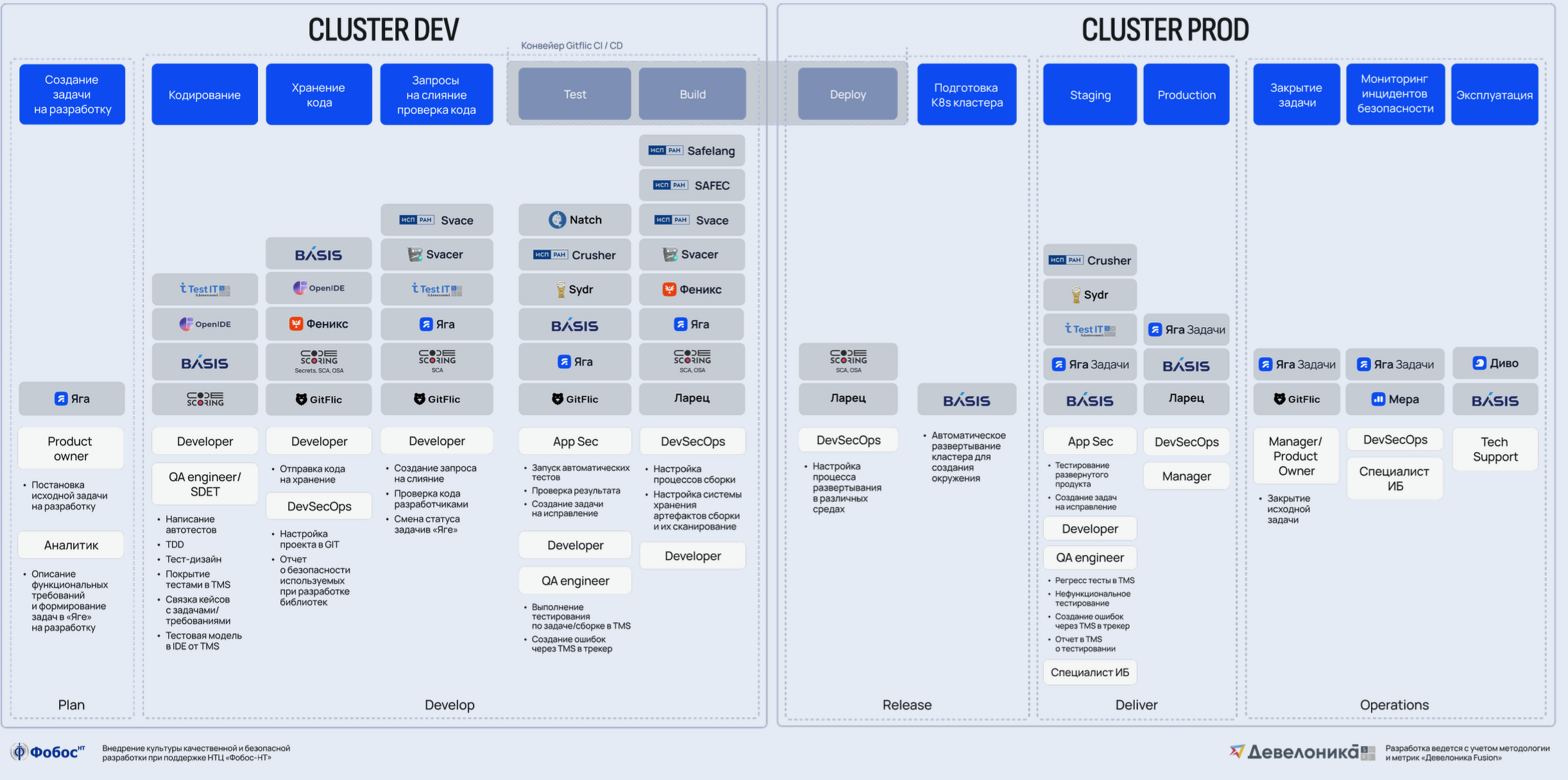

Чтобы ПО стало доверенным, оно должно соответствовать требованиям регулятора и пройти соответствующее тестирование. Для создания такого ПО создаются конвейеры безопасной разработки DevSecOps. Этот рынок активно развивается и в России — начиная с 2022 г. он растет более чем на 20% в год. Тем не менее, DevSecOps пока используют только около половины компаний, отметил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» РТК ИТ.

Его компания совместно с ИСП РАН создала собственный конвейер безопасной разработки. Он объединяет лучшие решения, представленные на российском рынке. Все они соответствуют требованиям и отечественным регуляторным мерам, в том числе от ФСТЭК России. «Лукоморье» в этом конвейере обеспечивает управление полным жизненным циклом ИТ-продуктов.

Схема конвейера

Конвейер включает в себя анализ кода на уязвимости с автоматическими проверками при каждом коммите, сканирование зависимостей для выявления небезопасных библиотек и компонентов, динамическое тестирование на наличие ошибок или уязвимостей, формирование отчетности и аналитики с прозрачными метриками для команды и руководства, а также интеграцию в CI/CD.

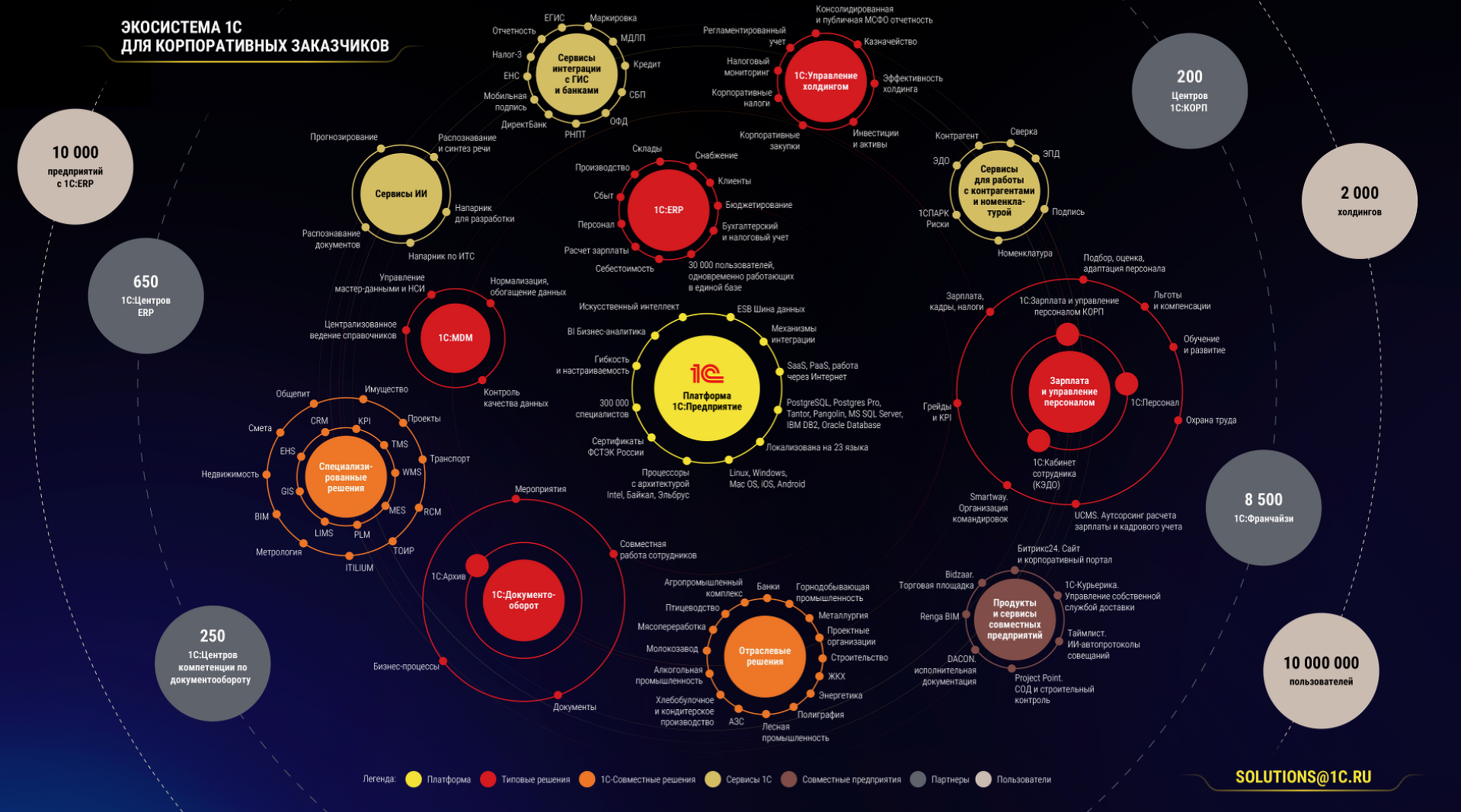

1С — лидер отечественного рынка ERP. Компания более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии. Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С, рассказал участникам форума, чем занималась его компания в 2025 г. Так, в новой версии «1С:Предприятие 8.5» появились новый интерфейс, темная тема и адаптация под мобильные устройства. В «1C:Enterprise Development Tools» — поддержка 8.5.1 и «1С:Напарник для разработки».

Экосистема 1С для корпоративных заказчиков

Технология «1С:Предприятие. Элемент» позволяет создавать приложения, ориентированные на сотрудников и клиентов бизнеса: кабинеты, витрины, порталы, сайты, интеграционные сервисы. Инструмент «1С:Аналитика» содержит готовые отчеты, возможен перенос отчетов между приложениями «1С: Аналитики», встраивание отчетов в состав конфигураций, поддержка пользовательских свойств объектов и сортировка по любым полям. Также появились такие решения, как «1С:Шина» — сервисная шина предприятия Enterprise Service Bus (ESB), и «1С:Управление ландшафтом» — централизованное управление пользователями и их правами в рамках всей организации в разных информационных базах или областях информационных баз. 1С также предлагает линейку решений «1С:MDM», ЗУП КОРП, «1С:Персонал», КЭДО с «1С:Кабинет сотрудника» и сервисы СП для HR, «1С:Документооборот» и партнерские отраслевые решения.

В списке главных событий года успешный тест «1С:ERP» на 30 000 одновременно работающих пользователей в единой информационной базе на СУБД PostgreSQL от 1С под управлением Linux.

Требования к критической инфраструктуре понятны — это исключение сбоев и простоев, непрерывность и отсутствие деградации технологического процесса, гибкость и поддержка развития бизнеса в любых условиях. Однако в России есть ряд серьезных вызовов — ужесточение требований по обеспечению технологического суверенитета, уход иностранных поставщиков, угрозы информационной безопасности в совокупности с ростом спроса на вычислительные мощности. «Запасы решений, сделанные в 2022 году, постепенно тают, а государство выдвигает все новые и новые требования по импортозамещению ПАК», — говорит Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками «Скала^р» (Группа Rubytech).

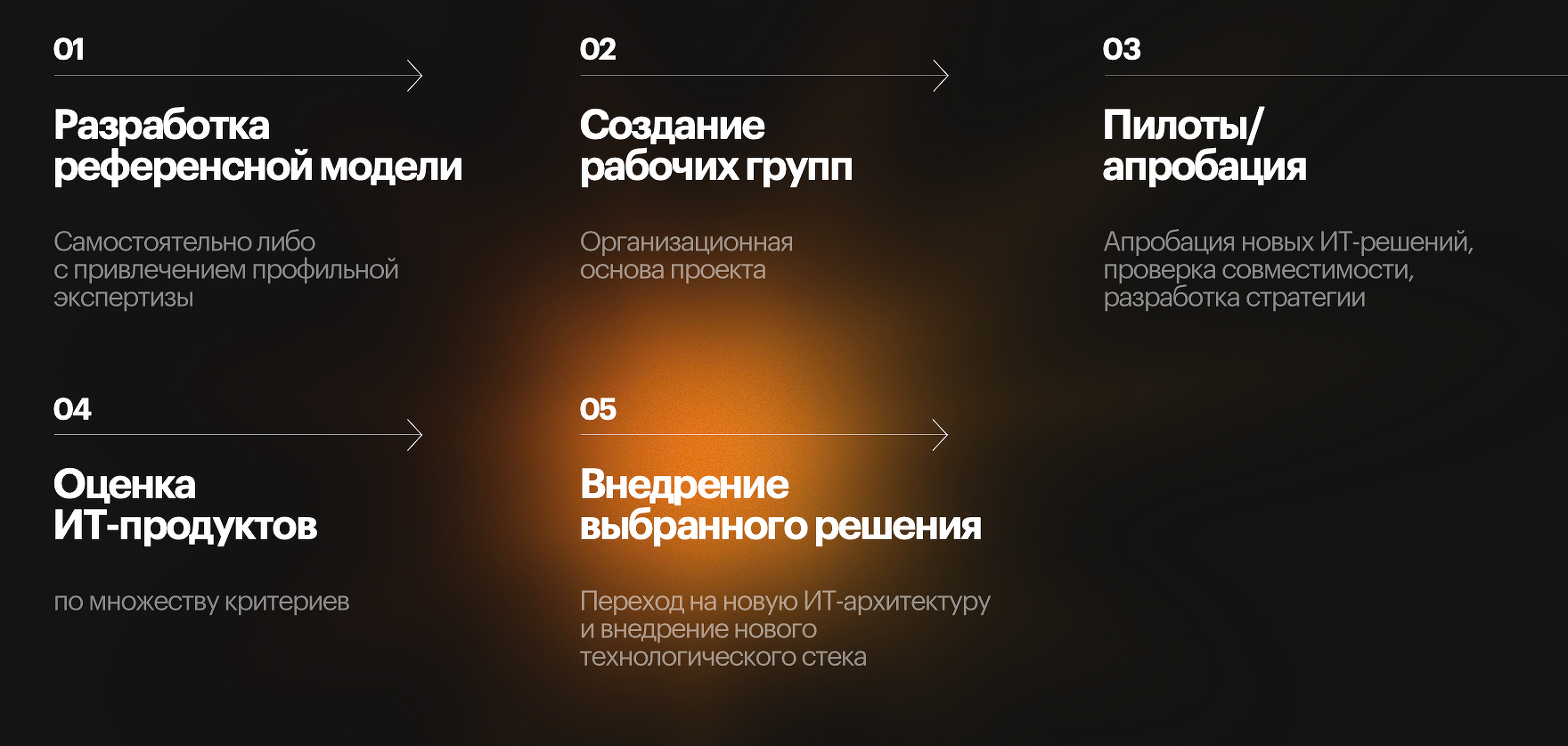

Референсная модель импортозамещения

Он рекомендовал использовать референсную модель импортозамещения. По мнению Михаила Гилязова, сейчас на рынке достаточно решений, чтобы заместить все, что необходимо. Но покомпонентное импортозамещение займет очень много времени. Альтернатива — использовать готовые программно-аппаратные комплексы. «Пути назад нет. Импортозамещением придется заниматься, и чтобы не опоздать, лучше положиться на опыт тех, кто уже прошел этот путь», — говорит Михаил Гилязов.

Рынок ПО для управления динамической инфраструктурой составляет около 45 млрд руб. и растет значительно быстрее ИТ-рынка в целом. 36% рынка – это сегменты серверной виртуализации, VDI и терминального доступа. Крупнейшим игроком является компания «Базис».

Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации, прогнозирует Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис». И во всех этих сегментах его компания находится в числе лидеров.

Замещаемые иностранные решения

Например, «Базис» и Angie, отечественный разработчик программных продуктов для высоконагруженных систем, создали первое в России полностью импортонезависимое решение для организации программно-определяемых сетей — Basis SDN. Продукт стал частью экосистемы «Базис» и разрабатывался как аналог популярного международного решения VMware NSX.

Цифровая трансформация бизнеса

Еще недавно схема поставки ИТ-решений была очень понятной: вендор, дистрибьютор, интегратор, заказчик. Но на фоне санкций все изменилось — вендоры и заказчики превратились в партнеров, которые совместными усилиями создают продукты. «Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная», — рассказал Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР.

До 2022 г. СИБУР запускал в год по 5 новых систем, а теперь — в среднем 20. Чтобы сдерживать рост совокупной стоимости владения, пришлось развивать внутренние компетенции — созданы собственные L3 и L4 команды. С начала 2025 г. специалисты уже обработали более 700 тыс. запросов, SLA превышает 98%. При этом уровень доступности внедренных систем составляет 99,6%. «Сейчас мы практически готовы к полной замене иностранных систем на российские», — говорит Рустам Абдрахманов.

Компания «РусГидро» занимается импортозамещением достаточно давно. «Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки», — рассказал Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро». Сейчас в компании используется 38 классов российского программного обеспечения, реализовано более 20 проектов по импортозамещению ключевых информационных систем, включая ERP и EAM. Все сотрудники организации работают на отечественной ОС и с российским офисным пакетом.

«Если отечественные продукты уступали по качеству иностранным, мы их дорабатывали», — пояснил Сергей Хомяков. Он отметил, что в реестре российского ПО множество продуктов, так что выбор есть. По его мнению, в отличие от западных решений, которые диктуют правила игры, отечественные аналоги более гибкие.

Цифровые приоритеты развития

В планах — смещение акцентов с тотального импортозамещения на цифровизацию бизнес-процессов на базе отечественных решений. «РусГидро» надеется получить дополнительный эффект за счет применения современных цифровых технологий (ИИ, роботизация, цифровые модели).

В АЛРОСА процесс импортозамещения начался еще в 2019 г. Постепенно компания отказалась от простой замены западных продуктов на российские и решила внедрять только те, которые лучше иностранных аналогов. «И такие решения на нашем рынке есть», — говорит Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АЛРОСА.

Конечно, узкоспециализированные продукты приходится разрабатывать самостоятельно, например, CADAS — комплекс собственных ИТ-решений АЛРОСА на базе ИИ по управлению цепочками поставок алмазов и бриллиантов. В остальном же компании, после тщательного изучения рынка и предварительного тестирования, удается находить готовые решения.

В качестве примера Вадим Желтухин рассказал о переходе на отечественную систему корпоративных коммуникаций IVA и отечественное серверное оборудования Yadro. При этом российским вендорам еще есть над чем работать. Вадим Желтухин отметил несколько проблем. Во-первых, недостаточная зрелость отечественных продуктов, отставание в динамике реализации дорожных карт вендоров. Во-вторых, сложная взаимная совместимость отечественных решений не позволяет выстроить качественную экосистему ИТ-решений. В-третьих, ограниченный круг производителей при высокой степени кастомизации отечественного ПО приводит к опережающей стоимости владения.

Владислав Уткин, директор по ИТ «ТехноНиколь», напомнил, что цифровая трансформация изменение бизнес-модели. Поэтому уместнее говорить про цифровизацию как создание цифровых инструментов. Их заказчиком выступают все подразделения, в том числе и ИТ-отдел. В «ТехноНиколь» решили создать единую интеграционную платформу и разместить на ней все решения, которые можно не просто использовать, но и развивать.

На базе платформы развернуты экосистемы сервисов. Первая — это клиентские сервисы, такие как «Цифровые знания», «Обучение», «Логистика», «Мониторинг», «Проектирование», «Утилизация», «Торговая система», «Решение под ключ», «Подбор подрядчиков», «Контроль качества». Вторая экосистема TN Life объединяет внутренние непроизводственные процессы: бронирование переговорных, адаптацию сотрудников, ВКС и пр. Сейчас компания начала строить третью экосистему TN Plant — на ней будут собраны производственные сервисы. Для нее создается единая система сбора и управления данными. Основой этой экосистемы станет модуль BPM И ML-моделей как инструмент гибкой настройки процессов обработки информации из хранилища и настройки различных процессов.

Эксперты Forbes отмечают, что цифровую трансформацию проваливают 84% компаний. По мнению Ирины Шаповаловой, директора по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»), составляющими успеха этого процесса являются внимательный анализ ключевых процессов, продуманная стратегия и грамотное распределение бюджета. Она рассказала о цифровой платформе для отдела продаж, которая позволила повысить мотивацию сотрудников почти на 50%.

Раньше заказы на продукцию принимали торговые представители, а доставкой занимались дистрибьюторы. Теперь торговая точка может с помощью мобильного приложения самостоятельно зайти на платформу и оформить скидку и даже рассрочку платежа. На долю платформы уже приходится 35% в канале современной розницы и немедленного потребления. Средний заказ вырос на 23%.

Цифровизация финансовых организаций

Преимущества облаков широко известны — это возможность оперативного масштабирования в случае динамического изменения профиля нагрузки, высокий уровень надежности и отказоустойчивости, точный учет потребляемых ресурсов и возможность гибкого управления ими, ускорение внедрения технологий ИИ за счет готовых инструментов, получение экспертизы, которую трудно найти на рынке, и высокий уровень кибербезопасности.

Однако есть и ограничения, в частности, для финансовых организаций. Сервисная природа обычной инфраструктуры затрудняет капитализацию затрат. Экономические преимущества миграции в облако по сравнению с TCO собственной инфраструктуры при постоянной профиле нагрузки совсем не очевидны. Кроме того, пока миграция банковской тайны в облако нелигитимна. Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка, уверен, что пока банки будут ориентироваться на гибридные облака. Он рекомендовал при модернизации ИТ-ландшафта стараться сократить периметр банковской тайны. «Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов», — говорит Павел Сварник.

Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС, затронул в своем выступлении актуальную тему использования искусственного интеллекта, в частности, LLM и ML-моделей. «Большая часть сотрудников от ИТ до юристов уже использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день», — говорит Сергей Путятинский. Если они работают удаленно, то используют освободившееся время для подработки или личных дел. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам.

Однако на корпоративном уровне LLM пока не внедряются — не решены вопросы безопасности, не созданы базы знаний, компании никак не могут сделать выбор между построением собственной инфраструктуры и использованием мощностей провайдера. Что делать? Есть три варианта. Первый — оставить все, как есть. Второй — создать на уровне ИТ и ИБ корпоративную инфраструктуру для работы с ИИ. Третий — взять на себя управление использованием ИИ в компании. «Это вариант для тех, кто верит в то, что ИИ приносит экономический эффект», — говорит Сергей Путятинский.

Отдельная тема — использование ML-моделей. Многие финансовые компании говорят, что уж задействуют их в значительном числе процессов, но на деле нейросети и инструменты ML применяются исключительно как средство проверки гипотез в офлайне либо интегрированы в неключевые процессы. Сергей Путятинский посоветовал научиться управлять данными, понять, на чем реально работают ML-модели, привлечь квалифицированных аналитиков и дать им необходимый инструментарий.

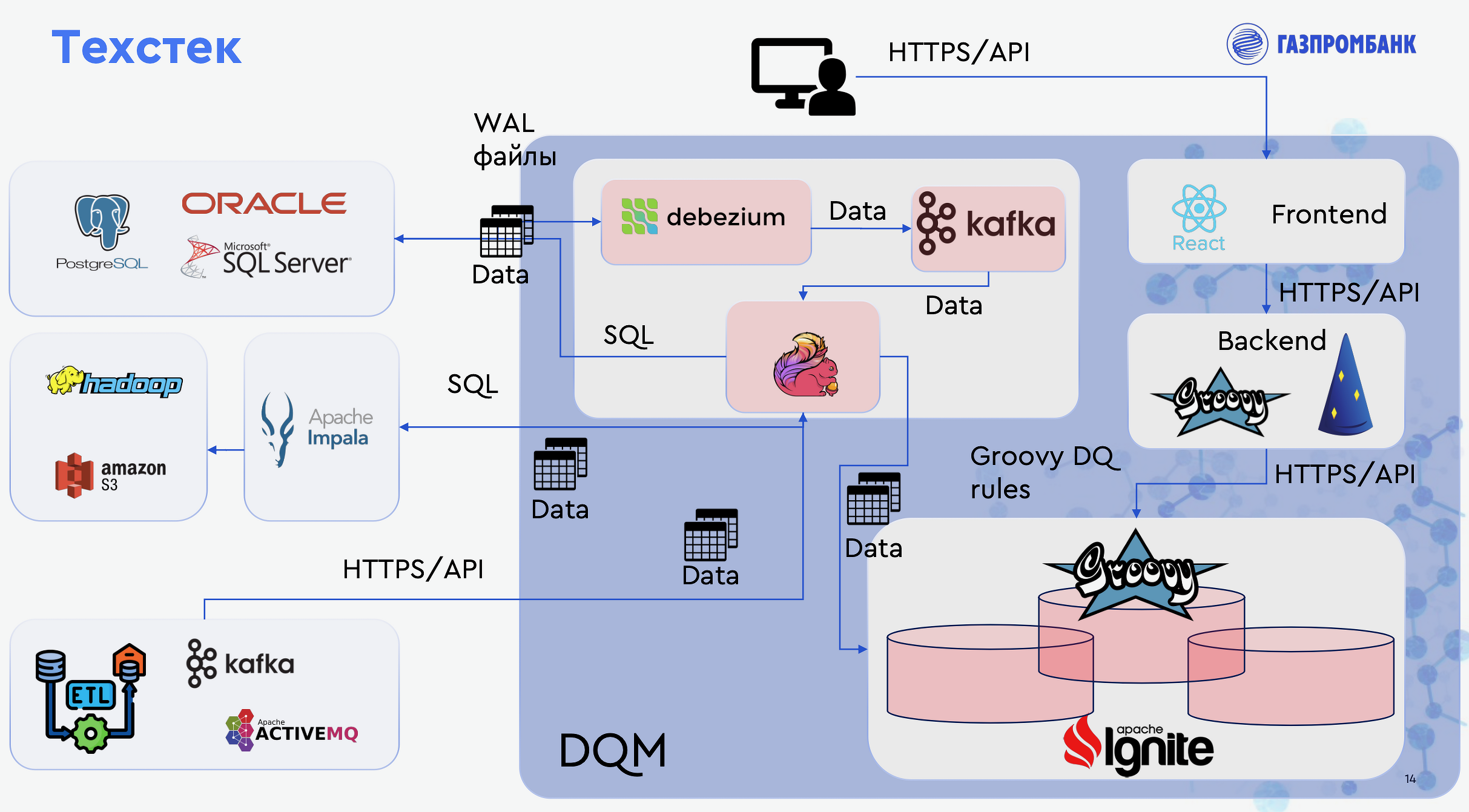

Продолжил тему управления данными Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка. В банке создана платформа управления данными — комплекс инструментов для повышения качества и доступности данных, информированности о данных и для сокращения трудозатрат на их обработку. «В нашем случае вне контура платформы управления данными остаются система хранения и обработки данных (DWH, DataLake, etc.) и инструменты обеспечения безопасности данных», — уточнил он.

Платформа управления данными

При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант. При внедрении приоритет отдавался широкому использованию зарекомендовавших себя open-source компонентов (OpenMetadata, Debezium, Ignite, Groovy и т.д.) в сочетании с собственной разработкой функционала, в первую очередь с использованием языка Java.

CNews Баттл: сражение по-взрослому

Работа специалистов в области информационных технологий и кибербезопасности далеко не всегда бывает спокойной и плановой. Достаточно часто это споры, отстаивание позиций и внутрикорпоративный бой. Посетители CNews Forum получили возможность принять участие в настоящем сражении «CNews Баттл». В ходе горячей дискуссии Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артем Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка, пытались найти ответ на вопрос «Как ИБ-директору и ИТ-директору прекратить ссориться и начать дружить на благо бизнеса?». В качестве рефери поединка выступил Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис». Победителя каждого этапа «CNews Баттл» определяли зрители путем голосования.

Вопрос 1: Инциденты безопасности — есть ли крайний?

Вадим Григоренко: ИБ всегда находит крайнего, но забывает о том, что все параметры настройки любой системы предварительно были согласованы с ней. Любой инцидент должен рассматриваться совместно, и целью этого рассмотрения должно быть не найти крайнего, а выработать системный подход, который позволит не допускать повторения инцидента.

Артем Калашников: У нас нет коллективной ответственности, поэтому у каждого инцидента есть фамилия. ИБ — это не просто контролирующий орган, а помощник для бизнеса и ИТ. И его задача — не найти крайнего, а сформулировать полярный взгляд, который поможет добиться нужного результата.

Вадим Григоренко: Хорошо, когда ИБ выступает с конкретными предложениями. Но зачастую мы видим только заградительные меры.

Артем Калашников: Чаще всего мы говорим не просто как сделать «нет», но и рекомендуем, как сделать «да» — надо просто научиться понимать наши рекомендации. В сфере ИБ существует множество регуляторных требований, и мы должны им следовать. Кроме того, высокий уровень ИБ — это конкурентное преимущество компании. Если ИТ и ИБ изначально работают вместе, конфликтов становится меньше.

Вопрос 2: Патчи и обновления при работе критичных систем: отложить нельзя установить?

Артем Калашников: Необходим баланс. То, что выходит на фронт — отложить, а потом установить. То, что остается в бэке и не является очень критичным — установить, но не откладывать.

Вадим Григоренко: Мы внедряем конвейеры безопасной разработки и тестируем все решения в том числе и с точки зрения ИБ. Поэтому самый эффективный подход — быстро проводить тестирование, а потом внедрять.

Артем Калашников: Eсли мы хотим сократить time-to-market, ИБ должна быть встроена в процесс разработки ПО.

Вадим Григоренко: Новые уязвимости обнаруживаются достаточно часто, приходится выпускать патчи. Надо выстраивать эшелонированную защиту, которая позволит выиграть время и не торопиться устранять угрозу.

Артем Калашников: В финансовом секторе есть рекомендации по оценке рисков, и в соответствии с ними надо выстраивать внутренние риск-модели. В противном случае мы можем израсходовать весь ИБ-бюджет на борьбу с мелкими рисками и пропустить серьезную угрозу.

Вопрос 3: Аутсорсинг и сторонние сервисы – ключ к эффективности или источник рисков?

Вадим Григоренко: Когда мы берем готовое решение, апробированное в крупных компаниях, появляется возможность не повторять чужих ошибок. Главное, правильно выбрать аутсорсера и оценить его с точки зрения ИБ.

Артем Калашников: Как бы вы качественно ни оценивали аутсорсера, ответственность за инцидент лежит на ИБ. Нужен разумный баланс с оглядкой на безопасность.

Вадим Григоренко: Существует множество решений, которые позволяют нивелировать риски. И эти риски несут не только аутсорсеры, но и собственные сотрудники. С точки зрения привлечения сторонних сотрудников рисков значительно больше, чем в случае, когда речь идет об использовании сторонних, проверенных решений.

Артем Калашников: Можно нивелировать риски, но полностью исключить нельзя. У нас есть специальное подразделение, которое занимается оценкой подрядчиков и дочерних компаний, и мы тщательно отбираем компании, которые могут с нами работать. Но это не значит, что не нужна дополнительная проверка.

Вопрос 4: Безопасные альтернативы: ИБ не предлагает, потому что нельзя, ИТ не предлагает, потому что не хочет?

Артем Калашников: ИБ может предлагать, но далеко не все. Мы делаем все, что можем, и подсказываем ИТ, что творится внутри.

Вадим Григоренко: Надо работать в команде и вместе искать оптимальные решения. Контроль необходим, потому что любой человек может ошибиться, даже без злого умысла.

Артем Калашников: Только совместная работа может помочь бизнесу сократить time-to-market.

«ИБ хочет двигаться безопасно, ИТ — двигаться быстро. Для эффективного управления компанией надо объединить скорость и безопасность. Настоящая крутость не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы создать технологии, которым могут доверять и топы, и опытные эксперты», — подвел итог «CNews Баттл» Лев Фисенко.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

Поделиться

Поделиться