ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка

Финансовая сфера всегда занимала лидирующие позиции по уровню цифровизации. Банки одними из первых начали заниматься импортозамещением, переходить на современные цифровые платформы, внедрять искусственный интеллект. Все проекты реализуются без остановки бизнеса. Каких результатов удалось добиться, обсудили участники секции «Цифровизация банков», которая прошла в рамках CNews FORUM Кейсы.

Нужен ли сотрудникам ИИ

Роман Мезенцев, директор по управлению проектами ИТ-сервисов Почта Банка, выступивший модератором сессии «Цифровизация банков», рассказал собравшимся об использовании искусственного интеллекта в его организации. Раньше в банке были сложности: внедрение ITSM хаотично, каталог услуг тяжел, обращений слишком много.

Исправить ситуацию решили при помощи искусственного интеллекта. Нужно было справиться с выгоранием сотрудников, низким качеством сервиса и высокими регуляторными рисками. Путь к совершенству лежал через анализ, оптимизацию, автоматизацию и мониторинг, который осуществлял ИИ. Он же выявлял проблемы.

Чтобы успешнее работать с обращениями, в «Почта Банке» занялись обучением анализатора — нужно было добиться, чтобы он «понимал» жалобы пользователей. ИИ использовался для автоматизации и улучшения реагирования на инциденты. Кроме того, он создавал подсказки, чтобы сотрудники могли оказывать услуги быстрее и точнее. В результате удалось добиться снижения числа жалоб и уменьшения времени решения по обращениям. NPS и доступность информационных систем существенно повысились.

Выводы, сделанные в процессе внедрения искусственного интеллекта, таковы. Исполнители в возможности ИИ не верят, а руководители хотят получить результат немедленно, но так не бывает. «Люди предпочитают работать по знакомым сценариям, без новинок. Если в такой ситуации у компании не найдется харизматичного и мотивированного лидера, то внедрение ИИ провалится», — говорит Роман Мезенцев.

Как превратить большую языковую модель в цифрового помощника для сотрудников, рассказал Юрий Карев, начальник управления процессов и стандартов моделирования и машинного обучения департамента анализа данных и моделирования, вице-президент ВТБ. Банку требуется помощь как при работе с документами, так и в сервисах обслуживания. Цифровые ассистенты способны обрабатывать запросы клиентов, осуществлять умный поиск по бизнес-википедии.

ВТБ получает около 750 тыс. обращений в месяц. 187 500 из них теперь закрывают цифровые помощники. Получается, что на их долю приходится 25% обращений. «Сфера.Документы» предоставляет техподдержке библиотеку стандартных решений, «Сфера.ЗНО» помогает понять, с чем пользователь обращался раньше, на что жаловался. «Сфера.Инциденты» выдает информацию об аналогичных инцидентах, формирует шаблоны ответов на стандартные вопросы. Поиск проблемы и формирование инструкции по ее устранению осуществляется по 11 источникам данных.

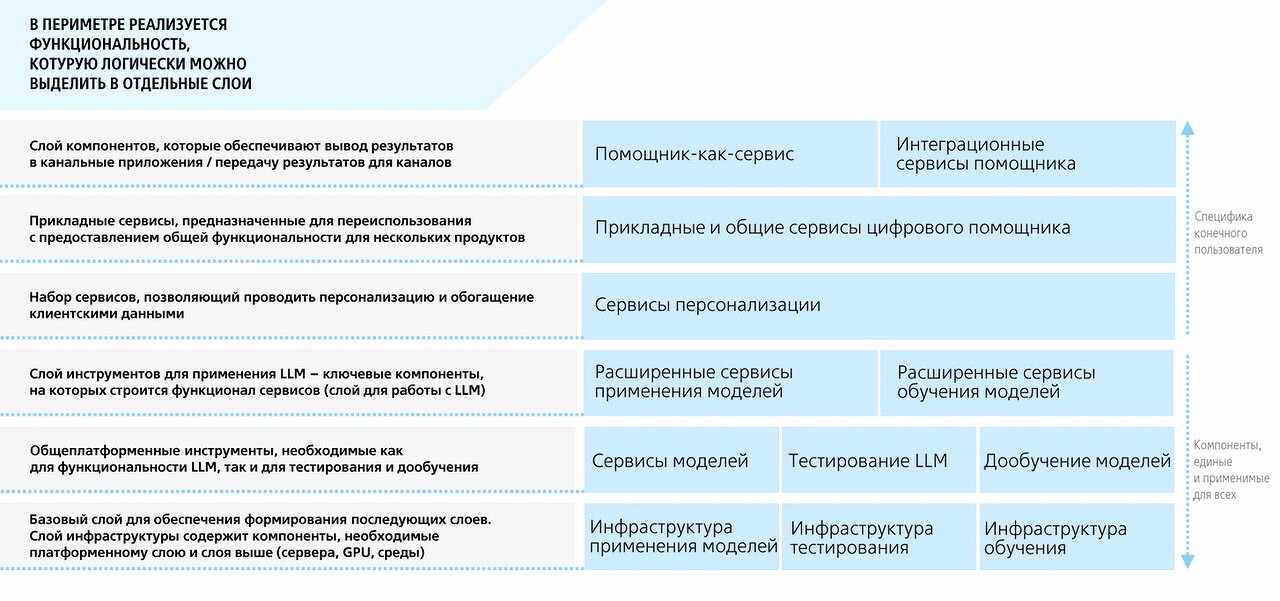

Функциональная архитектура: подход к формированию слоев

Теперь сотрудник получает предварительные уведомления о возможной проблеме клиента еще до того, как начнет непосредственное общение с ним. На рабочем экране выводится инструкция по ведению диалога и детальная информация о проблеме. «Например, у человека застряла карта в банкомате, — объясняет Юрий Карев. — Сотрудник банка не только видит, что ему надо говорить, но и адрес банкомата, и данные клиента».

Примерно так же организована работа с запросами. Если клиент спрашивает о выгодной ставке для пенсионеров, то цифровой помощник запускает поиск по бизнес-википедии и продуктовому каталогу компании. Сотрудник видит на своем экране все доступные для конкретного клиента продукты в запрашиваемой категории и может сразу создать заявку на открытие счета.

Все это стало возможным благодаря появлению у банка единой цифровой платформы, внутри которой объединена инфраструктура для обучения и тестирования моделей, платформенные инструменты для управления моделями и MLOps, сервисы для персонализации и интеграции бизнес-данных. Платформа превращает модели в готовых цифровых помощников.

Искусственный и естественный интеллект обучаются и принимают решения по схожим принципам, считает Евгений Смирнов, глава лаборатории машинного обучения Альфа-Банка. По его словам, обучение специалистов поддержки происходит быстро, но среди них высокий уровень оттока. LLM же решают задачи на уровне специалиста-середнячка в разных областях.

Как выглядит процесс обслуживания клиентов? Сотрудник читает его вопрос, изучает данные, вспоминает информацию с обучения, потом задает вопросы и отвечает клиенту, и, наконец, совершает необходимые действия. При подключении ИИ к этому процессу понадобятся дополнительные компоненты: для изучения данных о клиенте — интеграция данных, для формулирования вопросов — модуль доспрашивания, который получает контекст из описаний максимально релеватных интентов.

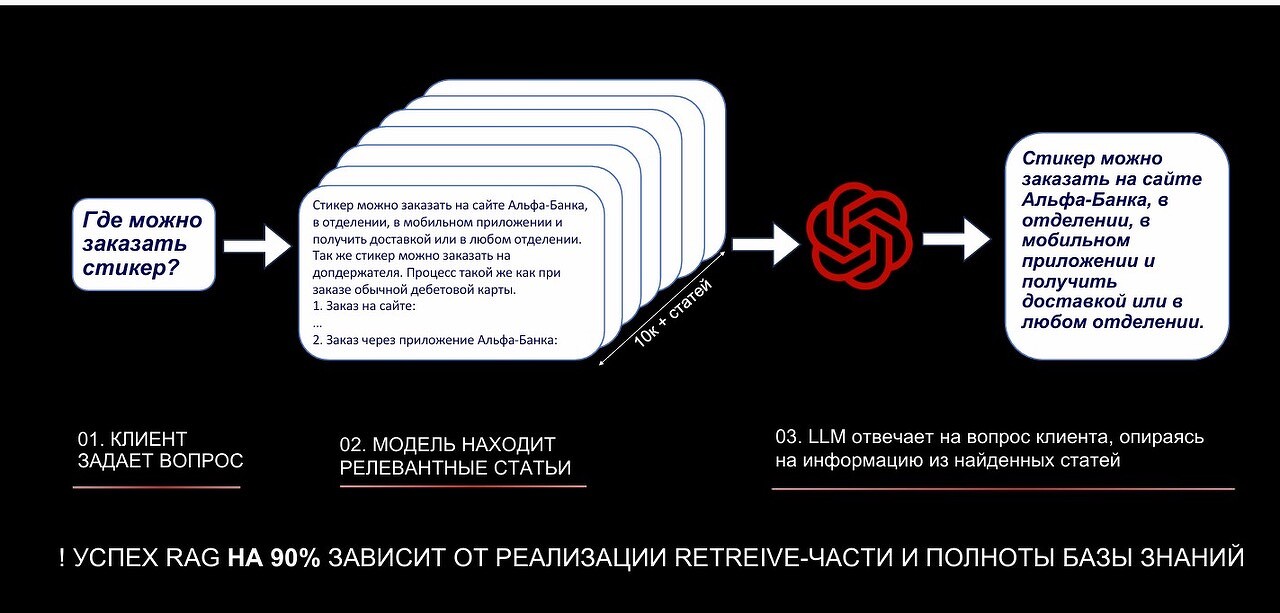

Схема RAG-пайплайна

Чтобы ИИ «вспомнил» информацию, на которой его обучали, нужен RAG-пайплайн, а для выполнения действий — их классификатор. При этом стоит помнить, что и LLM, и оператору требуется одинаковое количество данных в одном и том же формате. Умный кэш позволяет заменить до 70% обращений к самой LLM, а верифицированный умный кэш помогает оптимизировать процесс создания сценариев.

«ИИ может обслуживать клиентов на уровне оператора» — говорит Евгений Смирнов. LLM способны работать с табличными данными. Имитация оператора возможна за счет интеграции данных о клиенте, реализации механизмов доспрашивания и RAG-пайлайна, а также классификатора целевых действий оператора. Переиспользование интеграции данных в интерфейсе оператора позволяет существенно ускорить процесс внедрения технологии. Очень важно также не забывать о цензуре. «Модуль цензурирования на основе классификаторов и регулярных выражений защитит ваше решение от атак и галлюцинаций», — говорит Евгений Смирнов.

Импортозамещение без остановки бизнеса

Практику внедрения кэша для горячих данных мобильного банкинга с помощью Tarantool представили Виталий Дробышев, ИТ-менеджер стрима «Мобильный банк для бизнеса» ВТБ, и Владислав Плетнев, руководитель группы проектных менеджеров VK Tech. Сотрудничество банка и компании VK Tech началось еще в 2019 г. с пилотного проекта. Уже через несколько лет, к 2022 г., в продакшн было выпущено 15 проектов в разных стримах. Еще через год было реализовано 25 систем, а в продакшне насчитывалось 20 проектов.

Tarantool — представляет собой экосистему, объясняет Владислав Плетнев. Флагманские продукты можно внедрять все вместе или по отдельности. Дополняющие модули помогают сделать флагманские продукты функциональнее. Инструменты для внедрения и эксплуатации поставляются вместе с продуктом.

Что же происходило в ВТБ? Это второй по величине банк в России, обслуживающий 16 млн физических и 1 млн юридических лиц. Компания развивает собственное направление мобильных приложений и управляет цифровой платформой с доступом к 80 продуктам и сервисам. На старте проекта заказчик определил требования. Хотелось ускорить обмен между микросервисами и приложениями, минимизировать задержки, повысить отказоустойчивость и надежность, а также увидеть рост производительности при одновременном увеличении количества пользователей. «Мы рассматривали продукты конкурентов, но после анализа всех ключевых факторов выбрали отечественное решение», — подчеркивает Виталий Дробышев. Он показывает сравнительную таблицу, по которой понятно, как происходил выбор.

Выбор решения

Решение работает уже три года. 300 тыс. пользователей отправляют до 5000 запросов в сек. Нагрузка на инфраструктуру снизилась, время отклика тоже. Появилась возможность развивать собственную экспертизу. Кроме того, бизнес-логика в Tarantool позволяет проводить дополнительные оптимизации, учитывая специфику мобильных приложений.

Как происходит автоматизация обработки 12 млн документов в год на российском стеке, рассказали Павел Кондратьев-Сапунов, руководитель отдела корпоративных продаж Content AI, и Михаил Пушкарев, начальник управления развития систем контент-менеджмента и ЭДО «РСXБ.Цифра». Речь в докладе шла о внедрении IDP-платформы ContentCapture в «Россельхозбанке».

Заказчик является универсальным коммерческим банком, предоставляющим все виды банковских услуг и занимающим лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. «Одна из основных целей банка — повысить качество клиентского сервиса как для физических, так и для юридических лиц», — говорит Михаил Пушкарев.

Использование IDP-решения позволяет сократить время обработки документов и повысить скорость и качество обслуживания. На ежедневной основе этим продуктом пользуются тысячи сотрудников, обрабатывая сотни тысяч документов по разным направлениям, таким как кассовое обслуживание, кредитование, открытие расчетных счетов, брокерское обслуживание и так далее.

Предпосылок для внедрения IDP-решения было несколько. Во-первых, повлиял уход из России иностранного вендора и отсутствие поддержки: как лицензионной, так и технической. Во-вторых, нужно было выполнять директивы Правительства и Минцифры по обеспечению отказа от иностранного ПО. Наконец, того требовала и ИТ-стратегия самого банка, и программа «Цифровой суверенитет».

ContentCapture замещает иностранное ПО ABBYY FlexiCapture, КofaxCapture или IBM Datacap. Автоматизация обработки документов необходима для роста операционной эффективности и конкурентоспособности в условиях дефицита кадров, в то время как LLM нужны для работы с неструктурированными документами. Традиционные методы IDP не эффективны для документов с нестандартной структурой, зависимы от шаблонов и не адаптируются к вариативности. Large Language Models преодолевают ограничения классического IDP.

«Проект был непростым, — рассказывает Павел Кондратьев-Сапунов. — Сроки внедрения и миграции сжатые. Переносимых шаблонов много, более 140 штук. Интеграционных интерфейсов тоже немало. При этом сделать все нужно так, чтобы пользователи перехода не заметили».

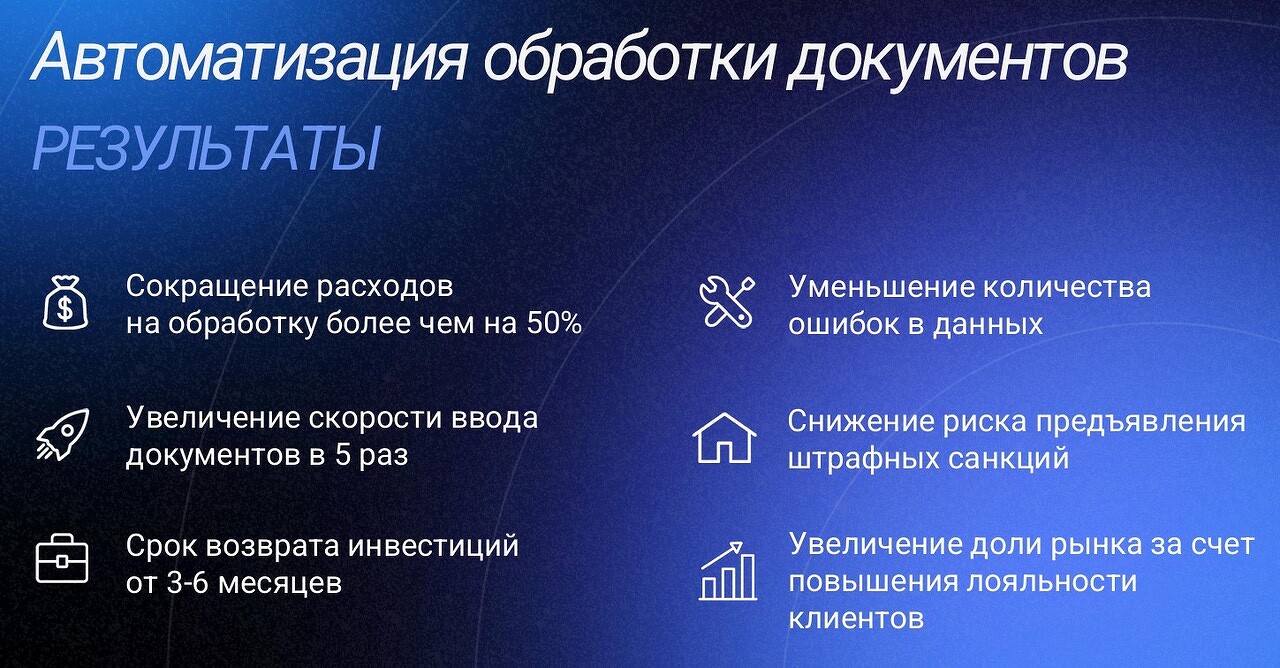

Результаты автоматизации обработки документов

Слаженная работа команд «Россельхозбанка» и Content AI помогли осуществить бесшовную миграцию. В результате система работает стабильно даже под высокой нагрузкой, скорость и качество извлечения данных сохранены. Теперь с точки зрения ИТ в банке все соответствует требованиям регуляторов, импортозамещение прошло успешно. Платформа открывает возможности для дальнейшей автоматизации, а легкая адаптация пользователей — ключевой индикатор успеха.

В банке уверены, что российские IDP-решения способны решать сложные задачи в системообразующих компаниях. «Полное импортозамещение без остановки бизнеса реально, но только при тщательном планировании и поэтапной миграции, — подчеркивает Михаил Пушкарев. — ContentCapture доказала эффективность на уровне крупнейшего банка АПК».

«Мы убираем ручной труд по заполнению всех полей для ипотечной заявки», — говорит Сергей Орешкин, директор по данным «ДОМ.РФ». DOM.IDP— это сервис автоматизации работы с документами. После загрузки договора долевого участия (ДДУ) или паспорта начинается распознавание содержимого. Значения автоматом подставляются в нужные поля. Среди основного функционала IDP-систем — распознавание, извлечение, классификация, верификация (извлеченные данные проверяет сотрудник), маркировка и саммаризация, то есть формулирование краткого содержания текста документа.

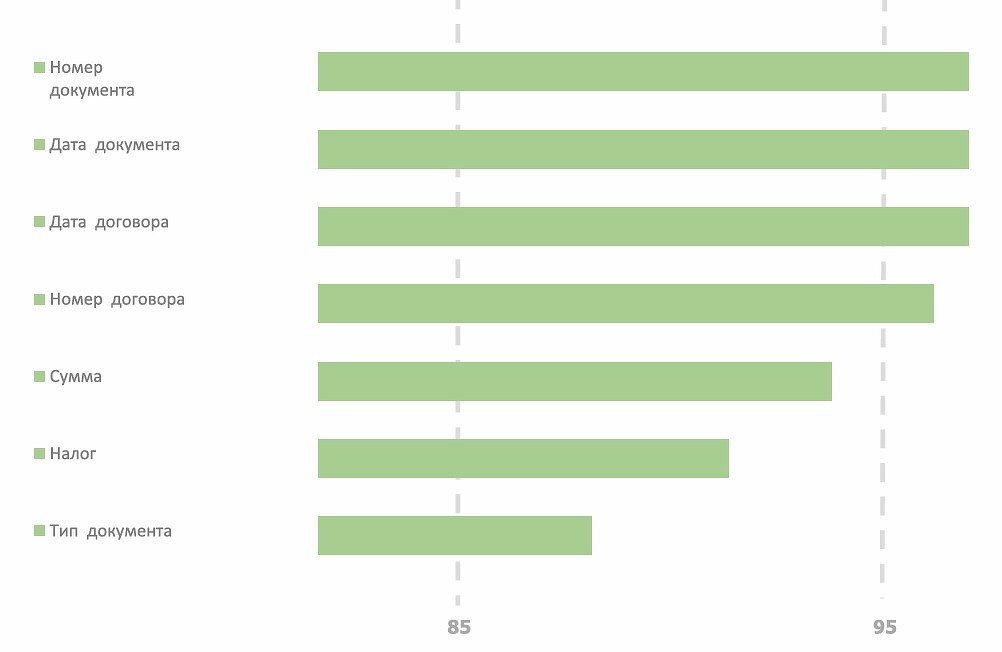

Точность извлечения атрибутов из бухгалтерской документации

Средняя точность извлечения атрибутов из бухгалтерской документации составляет 96%, а из договоров долевого участия — 88%. При внедрении DOM.IDP скорость обработки документа увеличивается на 31%.

Базы данных. На что обратить внимание?

Опытом создания и развития аналитической платформы данных поделились Сергей Ивахин, лидер стрима «Платформа ЦЕХ», и Фёдор Хилькевич, директор по управлению портфелем проектов управления «Фабрика данных» ВТБ. Предпосылок для появления платформы было несколько. В банке насчитывалось три унаследованных хранилища данных, были разрозненные платформы хранения и обработки данных, иностранное ПО. «Информация дублировалась, технологический стек стремительно устаревал, а скорость вывода на рынок продуктов при создании и развитии хранилища данных была слишком низкой», — объясняет Сергей Ивахин.

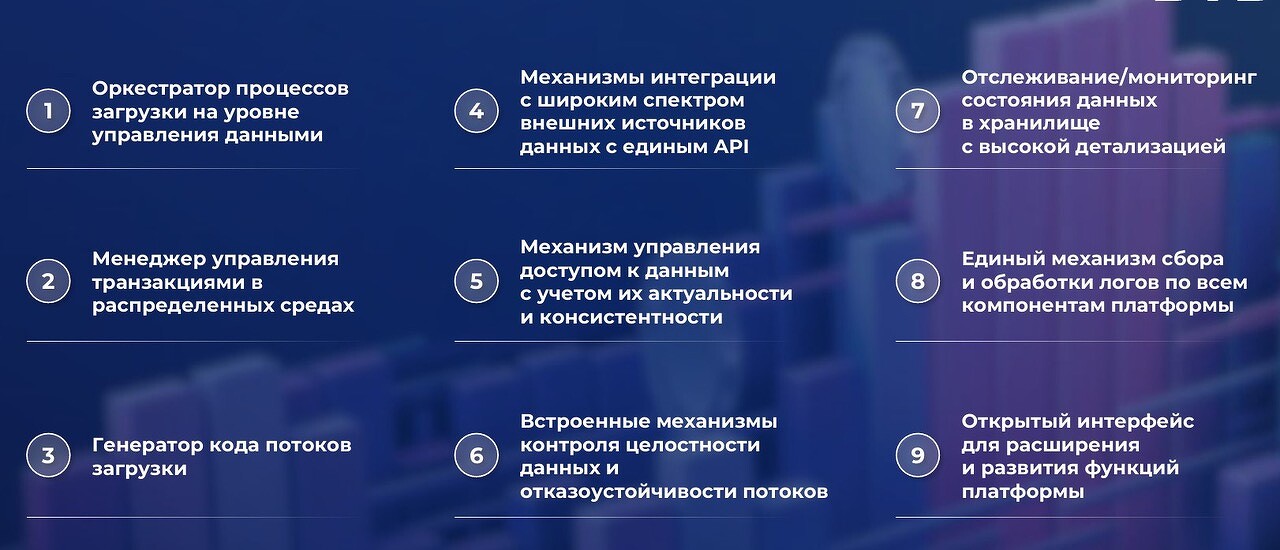

Сервисы управления хранилищем

Пожелания к новой платформе сформулировал бизнес, но необходимо было также учесть и технологические требования, и требования трансформации. Например, было необходимо заменить монолитные АБС на микросервисную архитектуру, повысить надежность и обеспечить технологический суверенитет.

Команда проекта состояла из 2 700 человек. Остальные результаты в цифрах таковы: 15 бизнес-направлений, 146 подсистем, 100 источников данных объемом 6 петабайт. Федор Хилькевич подчеркнул, что в планах дальнейшего развития — импортозамещение источников, мультикластер, сокращение цикла производства и создание шины дистрибьюции.

Возможности и ограничения тензорных баз данных для задач по сквозной аналитике и решению задач на базе искусственного интеллекта предложил обсудить Александр Царев, директор по развитию SmartData Lab. Что мешает банку расти? Эрозия клиентской лояльности, которая возникает из-за медленных, шаблонных ответов. Стандартные продукты приводят к тому, что клиенты убегает к более гибким конкурентам.

Паралич аналитики и неторопливые изменения росту тоже не способствуют: месяцы уходят на интеграцию данных для запуска нового продукта или проверку гипотезы. Такой банк не может реагировать на изменения рынка быстро.

Докладчик уверен, что в подобной ситуации стоит обратить пристальное внимание на графовые базы данных. «Это не просто хранилище, а цифровой двойник вашей бизнес-экосистемы. Вместо таблиц графовая база оперирует сущностями и их связями, — поясняет он. — Она позволяет задавать вопросы, на которые реляционные базы отвечают слишком медленно или не отвечают вовсе. Например, можно поинтересоваться, кто именно является неформальным центром влияния в этой группе компаний».

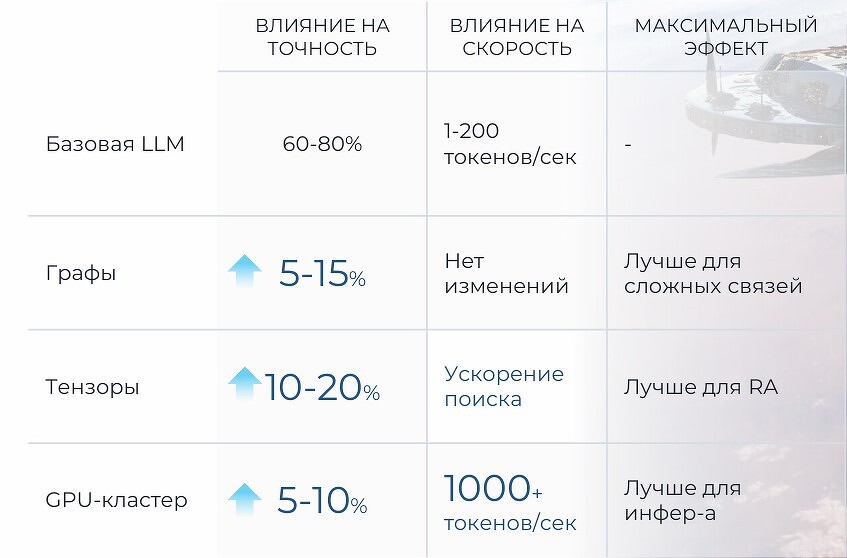

Тензорные базы данных — это многомерные массивы данных, которые играют ключевую роль в машинном и глубоком обучении. Они позволяют эффективно хранить и обрабатывать большие объемы информации. Чтобы научить машину понимать смысл текста, изображений, последовательностей действий клиента, нужно использовать графы и тензоры. Графы — для хранения контекстных связей, автоматизации сложных запросов, а тензоры — для эффективного эмбеддинга и семантического поиска.

Как заставить LLM работать?

В конечном итоге банк получит автоматизацию рутинных запросов на операционном уровне, анализ рисков и возможностей на тактическом уровне и прогнозирование трендов на уровне стратегическом. Клиенты останутся довольны, получая персонализированные предложения, а также быстрые и точные ответы через чат-ботов. Сотрудники же смогут уменьшить количество ошибок в отчетах.

ROI от внедрения технологий

Графовые и тензорные базы данных вкупе с космическими снимками уже используют для проверки и мониторинга залоговых объектов, контроля целевого расходования средств, выявления нарушений на объектах и территориях, подсчета ущерба или мониторинга выбросов парниковых газов. «Графы обеспечивают снижение потерь от фрода, тензоры ускоряют аналитику, а спутники помогают снизить кредитные риски», — объясняет Александр Царев.

От решений к платформам

«От отдельных решений банки переходят к цифровым платформам», — говорит Михаил Епихин, директор департамента развития финансовых технологий Абсолют Банка. Целый пул решений, например, таких как система для согласования и учета регламентов, электронный архив сделок, AML-контроль новых клиентов и многое другое, замещаются корпоративным ЭДО, розничным кредитным конвейером и экосистемой сервисов для юридических лиц.

Предпосылками для такой эволюции стала не только необходимость замены решений и реализации сквозных интегрированных процессов, но и запрос на создание принципиально нового пользовательского опыта. Плюс ко всему компаниям надоело поддерживать пресловутый «зоопарк» систем. Тем более, что делать это становится все сложнее.

Платформы снижают затраты и повышают эффективность, легко масштабируются и дают возможность переиспользовать новейшие практики. С ними проще поддерживать непрерывность. Платформы не только масштабируются сами, но и делают то же с пользовательским опытом, а также стандартизируют его. Чтобы внедрение платформ проходило успешно, Михаил Епихин советует делать это постепенно и выбирать из лучших решений на рынке. Понадобятся также четкая ответственность за платформу и прозрачная система управления.

CRM в банке — это не просто штуковина «для продаж». Это нервная система клиентского опыта, говорит Вадим Мещеряков, руководитель развития CRM-систем Альфа-Банка. «Через год все CRM будут с ИИ. Но мой вам совет: начните с культуры, а алгоритмы подтянутся, — уверяет докладчик. — Управлять CRM-проектом — это как вести поезд, рельсы которого появляются только за 10 метров до колес. Но если вы не поедете — рельсы не появятся никогда».

В Альфа-Банке решили строить CRM самостоятельно. Для этого разбили процессы на Presale, Sale и Postsale. «Самым сложным оказался не перенос данных, а соблюдение принципов обратной совместимости», — комментирует спикер. Кроме того, реализовали концепцию капсулы разработки: архитектура, чек-листы, единый роад-мап ожиданий и сервис сопровождения.

Может ли ИИ справиться с мошенниками? На долю мошеннических приходится до 0,3% всех транзакций. «Схемы становятся сложнее и динамичнее. Потери исчисляются миллионами рублей в месяц, — говорит Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества Paygine. — Требуется быстрая и масштабируемая реакция».

Классический антифрод означает скоринг по простым принципам, ручные правила и их устаревание. Возникают слепые зоны, случается и конфликт правил. «Чего хотели достичь мы? — спрашивает докладчик. — Онлайн-оценки риска мошенничества, причем работа должна идти в режиме реального времени. Нужно выявлять новые схемы и повышать точность без роста FP».

Чтобы достичь этой цели, компания взяла транзакции за три месяца, а также внутренние и внешние метки фрода. В результате 38% фрода выявили только с помощью модели. Причем скорость ответа составила 180 мс. В процессе стало понятно, что данные важнее модели, а машинное обучение не заменяет собою правила, но усиливает их. «ML реально ловит то, что идет мимо правил. Гибридный подход эффективен», — подчеркивает Роман Агабаев.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.

Поделиться

Поделиться