Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее

Импортозамещение как тренд возникло около пятнадцати лет назад, дополнительный импульс получило в 2014 году, а с 2022 стало одним из ключевых драйверов, определяющих развитие национального ИТ-рынка в РФ. Настало время подвести некоторые предварительные итоги импортозамещения и оценить его перспективы. Об этом говорили участники конференции «Импортозамещение», которая прошла на ежегодном мероприятии CNews FORUM Кейсы. Картина получилась сложная и многогранная.

Как работает незаметный, но важный драйвер импортозамещения

Импортозамещение было и остается главным драйвером развития российского ИТ в силу масштаба изменений в ландшафте рынка РФ и новизны сопутствующих процессов. Импортозамещение — основной источник бюджетов, отметил Сергей Кирюшин, директор Школы ИТ-менеджмента в РАНХиГС, модерирующий сессию.

Разумеется, процессы идут непросто, поглощают значительное количество ресурсов –—государственная поддержка, оказываемая импортозамещению в разных формах, ситуацию смягчает существенно, но не полностью — и требуют решения ряда технических задач разной степени сложности. Кейсов, связанных с различными аспектами импортозамещения — от технических до организационных — на сессии было рассмотрено много.

Импортозамещение состоит из двух важных направлений. Все помнят про приобретение продуктов взамен решений глобальных компаний, которые для российских корпоративных заказчиков стали источником дополнительных рисков. Однако, есть еще одно направление, работающее на импортозамещение — внутренняя разработка ИТ-решений, напомнил Степан Дудник, технический директор компании HD Tech.

Это направление связано с рядом сложностей. Прежде всего, это дефицит квалифицированных разработчиков, который становится особенно заметным в условиях, когда нужно в сжатые сроки создать развитое решение, покрывающее большинство задач, поставленных заказчиком. Кроме того, созданное решение нужно внедрять, причем тоже своими силами — интеграторы, знающие данный продукт, по понятным причинам отсутствуют на рынке — а также обеспечивать поддержу и дальнейшее развитие.

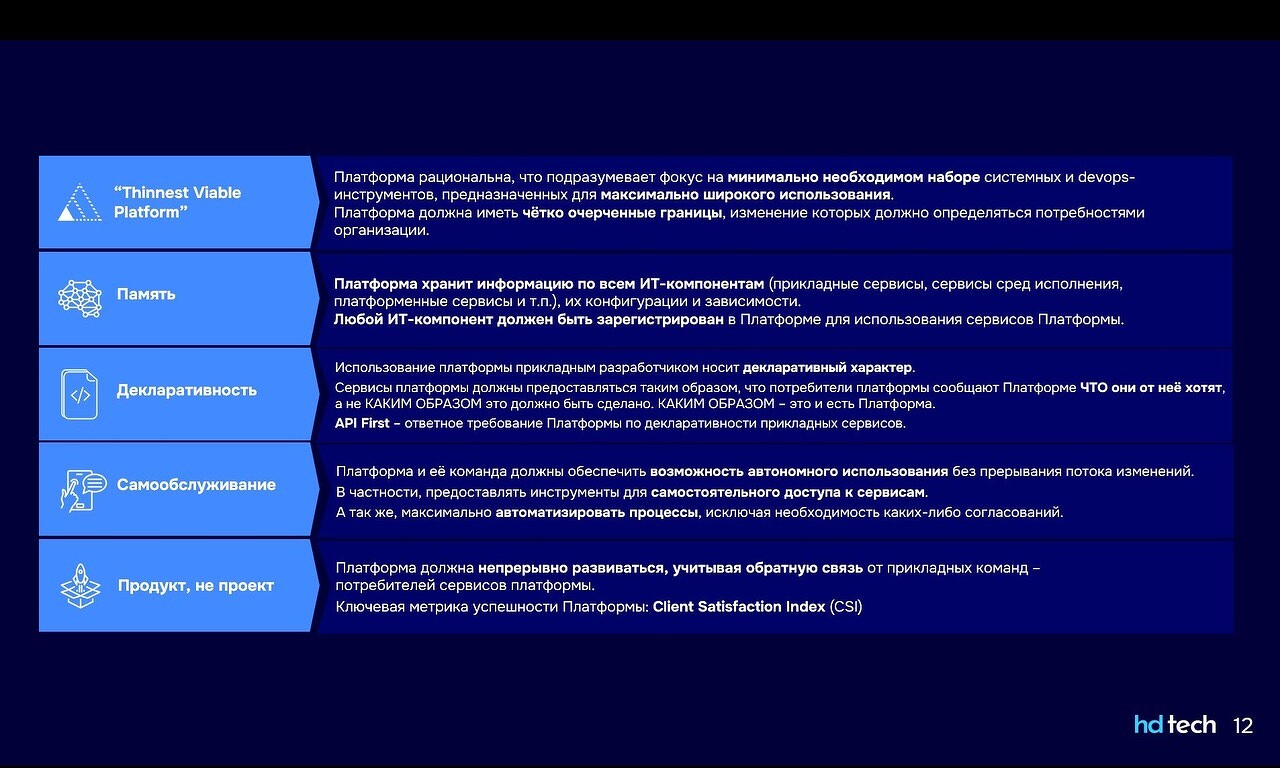

Internal Developer Platform

Существенную помощь в такой ситуации оказывает платформенный подход: решение класса IDP (Internal Developer Platform) оказывается актуальным для всех участников процесса — от разработчиков до пользователей, отметил Степан Дудник. Использование платформы, в рамках которой все играют по единым правилам, упрощает ряд процессов, что положительно отражается на сроках и качестве разработки, минимизируя затраты на импортозамещение в данном формате.

Получаем PaaS от лидера

Облачные платформы остаются драйвером развития всего национального ИТ, несмотря на существенные проблемы, вызванные отключением глобальных cloud-сервисов. Например, АвтоВАЗ столкнулся с необходимостью отделить собственную ИТ-инфраструктуру от облаков глобального партнера, которым была компания Reno. Задача была решена, причем переход реализовали бесшовно, отметил Николай Мишустин, начальник отдела ИП ДИС АвтоВАЗ.

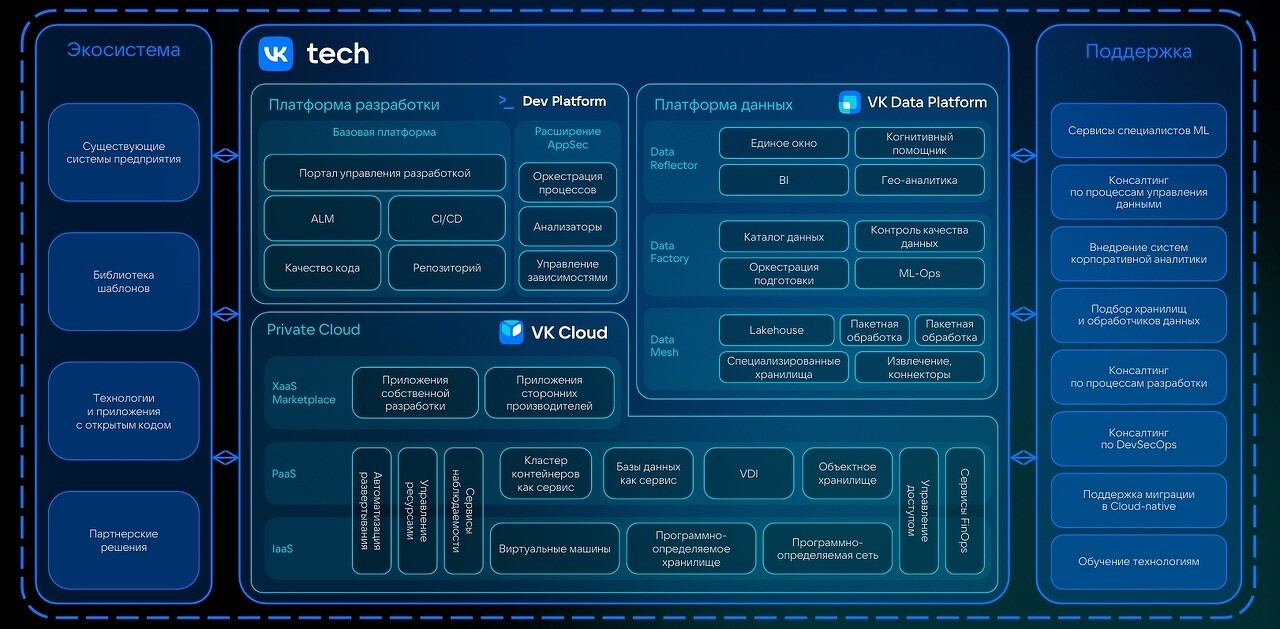

Реализация проекта быстро, беспроблемно и с минимально возможными затратами стала возможна благодаря наличию развитой и функциональной российской облачной платформы. В качестве целевой платформы для миграции было выбрано решение VK Tech. Важно, что российская платформа оптимизирована под задачи локальных заказчиков, подчеркнул Евгений Максимов, директор по развитию бизнеса VK Cloud в VK Tech. В частности, она может быть доступна как из публичного облака, так и из контура заказчика, или развернута в частном облаке, или работать на специализированном программно-аппаратном комплексе, который создан компанией «Аквариус» и сбалансирован для оптимальной работы с VK Cloud.

Технологическая платформа VK Tech

В ситуации с АвтоВАЗом выбрали гибридный вариант: работку и тестирование разместили в публичном облаке, продакшн — в частном. Такой подход позволил обеспечить как оптимальную техническую часть решения, так и соответствие регуляторике по законодательным требованиям, причем как к импортозамещению, так и к КИИ.

Создаем форки — оптимизируем переход

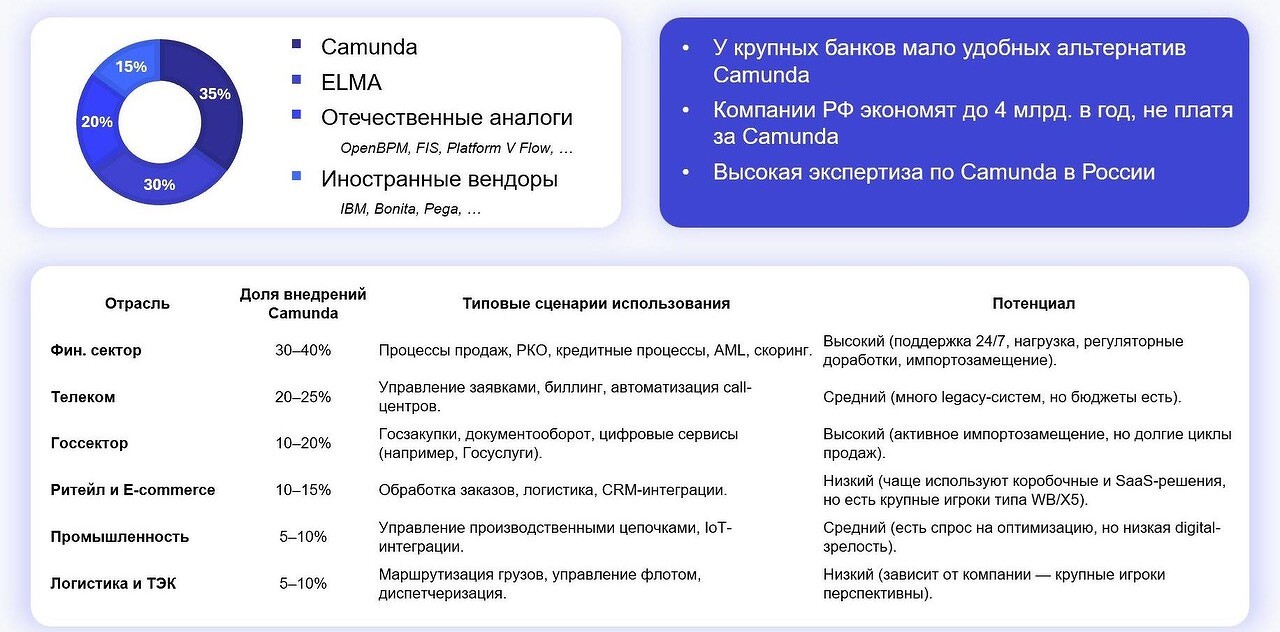

Использование российской разработки, которая является легальной копией продукта ушедшего с локального рынка глобального вендора, позволяет заказчикам реализовать импортозамещение с минимальными затратами ресурсов. Такая возможность доступна далеко не всегда, но прецеденты есть, например, реализованный форк для BPMS-платформы Camunda.

Camunda является наиболее распространенным решением в своем классе, отметил Андрей Леушев, президент компании «Фазум», занимая в инсталляциях 35% российского сегмента BPMS. Создав легальный форк этого продукта, компания «Фазум» решила массу проблем для сотен российских корпоративных заказчиков, упростив переход на импортонезависимое и санкционно-устойчивое решение, включенное в Реестр отечественного ПО и получившее сертификат соответствия ФСТЭК, причем с минимальными затратами и рисками.

Camunda в России

Российское решение продолжает развитие силами локальной команды. «Катмунда.РФ», как и положено продукту корпоративного уровня, располагает технической поддержкой от российского вендора. Прецедент, созданный «Фазум», продолжит свое развитие — в четвертом квартале текущего года станет доступным форк новой версии Camunda.

Импортозамещение требует широкого взгляда на процессы

Процессы перехода ИТ-инфраструктур с получившей неприемлемо высокие риски продукции на санкционно-устойчивые импортонезависимые решения технически сложный, высокозатратный и обладающий собственными дополнительными рисками. Перевнедрение, миграция данных, перестройка процессов и другие сопутствующие действия стоят денег, отметил Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка.

Однако на процессы импортозамещения следует смотреть широко, чтобы понять дополнительные возможности, ими открываемые, уверен Станислав Тульчинский. При правильном подходе к импортозамещению можно получить существенную экономию за счет уменьшения стоимости владения продуктами (ТСО), а также дополнительные стимулы для развития как ИТ-инфраструктуры, так и компетенций персонала.

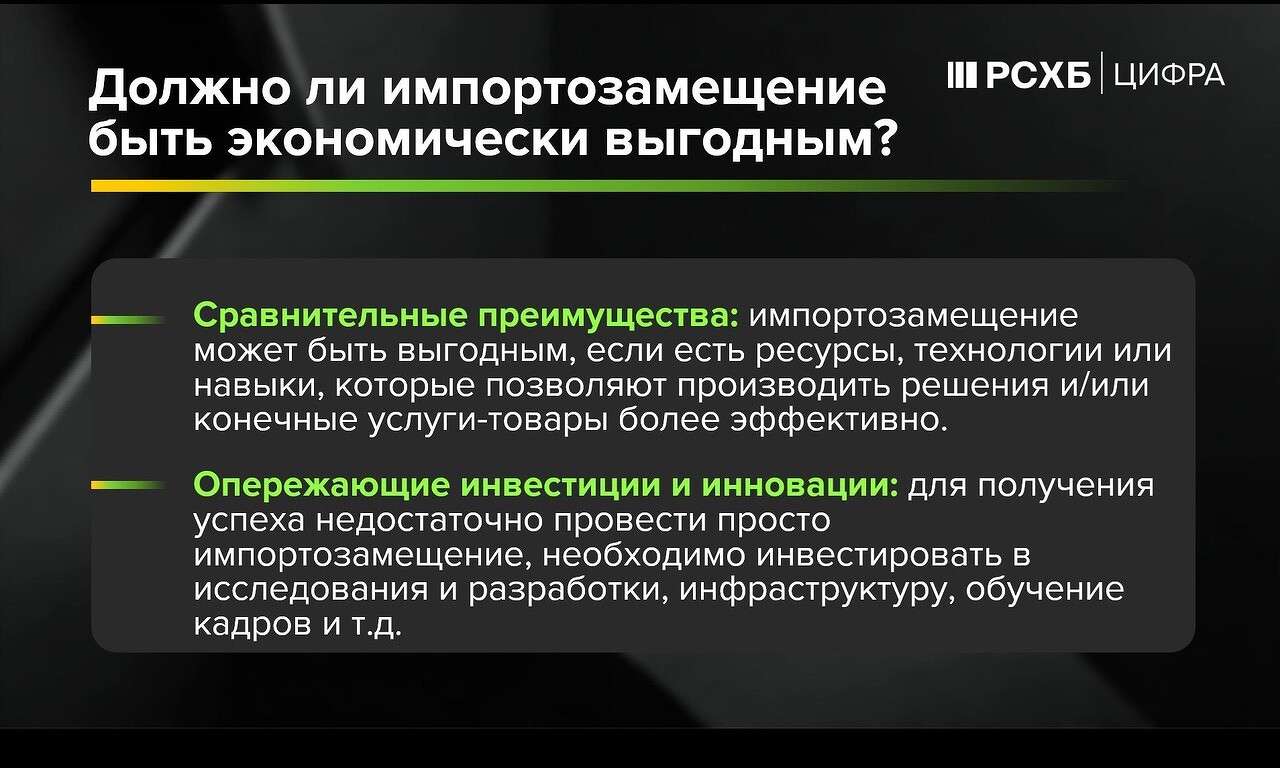

Должно ли импортозамещение быть выгодным

Для такого развития событий необходимы совместные усилия и тесное сотрудничество всех участников локального рынка — от бизнесов и вендоров до государства, уверен Станислав Тульчинский. Кроме того, проектируя процессы импортозамещения, нужно смотреть не только широко, но и учитывать перспективу. Необходимы не просто замены на аналог, а опережающие инвестиции и инновации. Для достижения успеха необходимо инвестировать в исследования и разработки, инфраструктуру, обучение кадров, подчеркнул Станислав Тульчинский.

Как решают проблемы с импортозамещением в промышленности

Процессы, реализованные в ходе импортозамещения компанией «Автозавод Санкт-Петербург», заслуживают особого внимания. Напомним, что «Автозавод Санкт-Петербург» — предприятие полного производственного цикла, созданное Nissan в российской юрисдикции. В настоящее время это российская компания, на мощностях которой идет сборка различных авто — от Lada до моделей собственного бренда Xcite.

Переход ИТ-инфраструктуры завода на санкционно-устойчивые решения был осложнен рядом специфических проблем. К ним, в частности, относилась высокая централизация изначальной системы, в которой многое — от лицензирования до центров компетенций — было встроено в экосистему глобальной корпорации, говорит Роман Цыганков, директор по информационным технологиям компании «Автозавод Санкт-Петербург».

Стратегия импортозамещения

Переход нужно было выполнять бесшовно, чтобы не допустить остановки производства — без ИТ работа невозможна, а каждый час простоя приносил бы огромные убытки. Оценка рисков — основа примененной стратегии импортозамещения, подчеркнул Роман Цыганков. На основе проведенной оценки рисков процессы перехода были разделены на очереди, в которых работы по импортозамещению и по «разводу» с глобальными сервисами проходят согласно плану. Важно, что импортозамещение, начатое в ноябре 2022, «Автозавод Санкт-Петербург» планирует завершить только к сентябрю 2026 года — количество и сложность компонент целевой инфраструктуры не позволяют сделать это быстрее с учетом требований к качеству результата и непрерывности производственных и бизнес-процессов.

Импортозамещение охватывает регионы

Процессы импортозамещения идут как в коммерческих компаниях, работающих на разных вертикальных рынках, так и в государственных структурах. В каждом случае есть своя специфика. О происходящем на ИТ-уровне крупного региона рассказал Леонид Мальчер, директор ОГКУ «Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области». Одной из особенностей является сложность с созданием моновендорной структуры — с точки зрения ИТ это позволило бы упростить процессы обслуживания и снизить стоимость решения, но согласно закону закупки должны проходить через тендеры, что ограничивает возможность использования продукции от одного производителя.

Центр информационно-технического обслуживания ведет широкий спектр работ, начиная от поддержки ИТ-инфраструктур ряда госструктур — только региональных министерств и главных управлений в области 25, отметил Леонид Мальчер, а ГИС и ИС более 60 — и заканчивая инфобезопасностью. Для импортозамещения в области пришлось решить ряд задач, как технических, так и организационных. Например, пришлось создавать собственный Центр компетенций по импортозамещению, который позволяет решать большинство возникающих вопросов — партнерская поддержка не всегда справлялась в требуемые сроки.

Централизация ИТ-услуг в Челябинской области

К сложностям выступающий отнес высокую стоимость решений, а также отсутствие в некоторых областях конкурентоспособных альтернатив продукции глобальных компаний (например, NGFW). Имортозамещение еще не закончено, отметил Леонид Мальчер. На данный момент на российские заменено только половина NGFW и 67% серверного оборудования.

Цифровой суверенитет строят на глобальных форматах

Open Source — формат, проверенный в деле и позволяющий создавать, внедрять, развивать и эксплуатировать ИТ-решения любой степени сложности. В чистом виде продукты, созданные в формате Open Source, российским корпоративным заказчикам использовать проблематично — такой софт тоже может быть заблокирован, он не обладает нужными решениями/сертификатами, отмечает Антон Сафронов, технический директор компании «ДОМ.PФ Технологии».

Выход: создать собственную платформу разработки. Это потребовало дополнительных усилий, в том числе, и организационных, но результат оказался положительным. Например, наличие такой платформы позволяет существенно снизить стоимость решений для российских корпоративных заказчиков, отметил Антон Сафронов. В основе решений, доступных на платформе, лежит Open Source, но в данном случае корректность работы и отсутствие недокументированных возможностей обеспечены госкомпанией. Разумеется, возможен дополнительный аудит кода, который необходим для применения решений на объектах КИИ и в прочих ситуациях, попадающих под регуляторику.

Стратегия внедрения и перехода

Наличие такой платформы существенно ускоряет и удешевляет путь к цифровому суверенитету, который, как отметил Антон Сафронов, еще далек от завершения: даже госструктуры перейдут на российские решения только в 70% внедрений к 2030 году.

К пост-санкционной реальности готовятся не только вендоры

Крупные компании, даже попавшие под санкционный удары, при оценке путей развития ИТ-инфраструктуры смотрят на перспективу, в которой, как предполагают некоторые, возможно возвращение глобального бизнеса в рублевую зону. Одна из классических историй – развитие ИТ-инфраструктуры нефтесервисной компании «Технологии ОФС», бывшего российского филиала Baker Hughes.

Введение санкций для компании было максимально жестким, вспоминает Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС». Российских сотрудников одномоментно отключили от домена и от всех прикладных программ. Нужно было пересоздавать ИТ-инфраструктуру, параллельно ведя основную деятельность и соблюдая контрактные обязательства. При планировании импортозамещения провели «зонирование» задач, например, отнеся финансовый блок к первой очереди. На важности правильной декомпозиции и приоритизации Юлия Стружкова сделала особый акцент. Наняли двух подрядчиков, на инфраструктуре которых «Технологии ОФС» приземлили свой ИТ-рельеф на первые четыре месяца — собственного «железа» у компании не было.

Функциональная архитектура

Инфраструктуру создали, внедрили новый софт — в большинстве случаев это были решения «1С». Некоторые модули пришлось создавать самостоятельно, так как на российском рынке отсутствуют готовые тиражные решения. Теперь заняты развитием нового ИТ-рельефа и написанием технической документации к уже разработанному, так как в условиях аврального импортозамещения этим заниматься не было возможности. После возврата глобальных компаний инфраструктура, возможно, станет гибридной, предполагает Юлия Стружкова — часть продолжит работу на новых системах, часть лучше вернуть на глобальные решения. Интересно, что по такому пути идет конкурирующая нефтесервисная компания Schlumberger, которая с российского рынка официально не уходила, отметила Юлия Стружкова.

Новые направления развивают совместно с вендорами

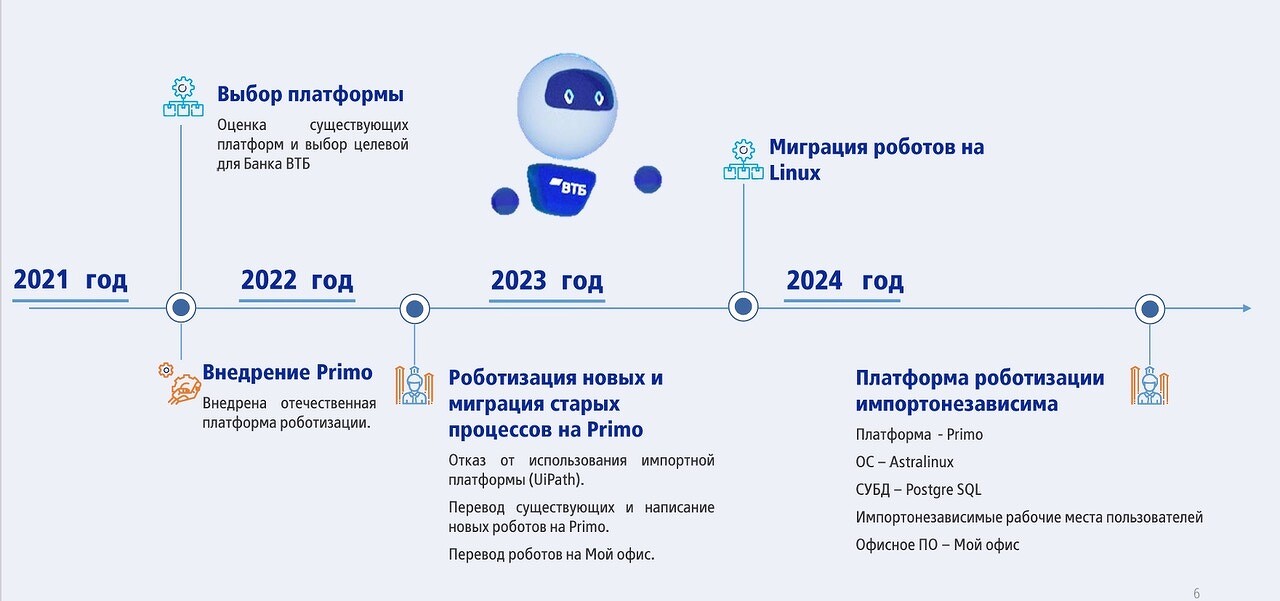

Переход на импортонезависимую инфраструктуру идет параллельно функциональному развитию решений. Пример — развитие RPA-направления в банке ВТБ. RPA пронизывает все технологии банка, отметил Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем ВТБ. Основой роботизации в банке стала платформа Primo RPA.

На данный момент в ВТБ успешно роботизирован 171 процесс в 48 управлениях 27 департаментов, что потребовало задействовать 73 информационные системы. Масштаб задачи потребовал тесного взаимодействия с вендором, который вносил в платформу ряд изменений согласно пожеланиям банка. Так было внесено 171 изменение в платформу Primo RPA, говорит Олег Тихомиров. Для оптимизации соответствующих процессов вендор в своей инфраструктуре развернул контур, аналогичный используемому заказчиком, что позволило более эффективно проектировать и реализовывать требуемые изменения.

Импортозамещение RPA-платформы

В решениях задач роботизации принимали участие как специалисты ВТБ и Primo RPA, так и других вендоров, в частности, Astra Linux и «МойОфис», отметил Олег Тихомиров.

Глобальные перспективы российских решений

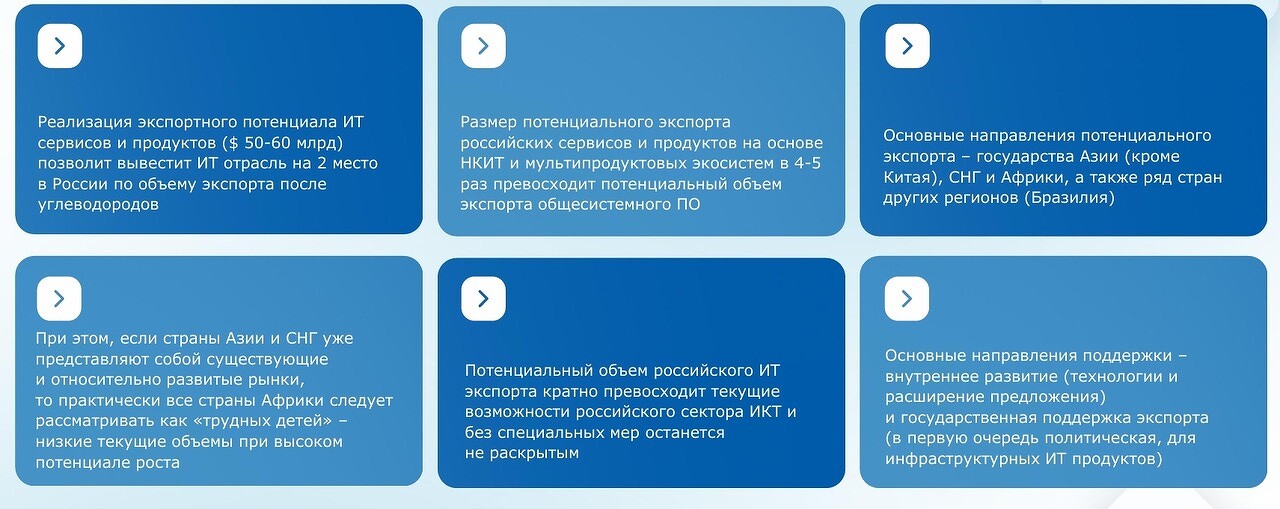

Российский ИТ-рынок, объем которого составляет всего несколько процентов от глобального, по очевидным причинам недостаточен для устойчивого развития всего спектра национальных ИТ-решений. До определенного момента ситуацию смягчает государственная поддержка, но она не может быть вечной. Выход российских решений на дружественные рынки — залог успеха тренда на достижение импортонезависимости. Перспективы этого процесса были рассмотрены в докладе «Экспортный потенциал Российского ПО в условиях санкций и геополитической турбулентности», который представил Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Российские решения развитые и функциональные, но по политическим причинам они не могут получить широкого распространения на наиболее развитых рынках. Хотя прецеденты продаж российских ИТ-продуктов в Европе и Северной Америки существуют, но более перспективными являются рынки Азии, Латинской Америки и Африки, отметил Сергей Алимбеков, сославшись на результаты исследования экспортного потенциала, проведенного ФРИИ.

Экспортный потенциал российских ИТ-сервисов

Перспективы у российских ИТ-решений на рынках других регионов мира существуют, причем вполне выразительные. Многое зависит от региона и конкретной страны (например, Китай не стоит рассматривать как перспективное направление для ИТ-экспорта в отличие от Бразилии), а также от типа предлагаемой продукции. Размер потенциального экспорта российских сервисов и продуктов на основе новых коммуникационных интернет-технологий и мультипродуктовых экосистем в 4-5 раз превосходит потенциальный объем экспорта общесистемного ПО, отмечено в исследовании ФРИИ. Общие объемы поставок такой продукции за пределы рублевой зоны могут составить 165 млрд долл уже к 2029 году, уверенно заняв второе место в национальном экспорте после сегмента углеводов.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.

Поделиться

Поделиться