Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник

24 июня в Москве прошел очередной CNews Forum Кейсы 2025. В рамках секции «Цифровая трансформация» представители различных компаний обсудили, какие направления цифровой трансформации являются приоритетными, как ускорить цифровые преобразования и побудить сотрудников широко использовать новые инструменты в своей работе. Участники мероприятия поделились своим опытом и рассказали о достигнутом экономическом эффекте.

Общие рекомендации

Александр Любин, директор по развитию бизнеса VK WorkSpace, VK Tech, решил осветить в своем докладе «тренды, которые сейчас триггерят рынок и влияют на развитие коммуникации». Сектор СМБ при выборе решений ориентируется на небольшие бюджеты и быстроту развертывания. Поэтому выбор часто падает на облака. Крупный бизнес не так зависим от финансов, но очень внимательно относится к вопросам кибербезопасности. Такие компании предпочитают «держать все внутри». И перед ними встает вопрос интеграции систем.

Еще один тренд — внимание к репутации поставщиков ИТ-решений. В фокусе минимизация различных рисков для заказчика, а также долгосрочное, стабильное сотрудничество и поддержка продукта. «В свете событий последних лет наметился устойчивый тренд на размещение данных в российских ЦОДах. Также компании обратили внимание на российские сервисы, поскольку они интегрированы со средствами защиты информации, которые соответствуют требованиям регуляторов», — говорит Александр Любин.

Докладчик отметил, что, помимо экосистемности и совместимости с инфраструктурой заказчика, внедряемое ПО рассматривается и оценивается с точки зрения пользовательского опыта. Цель — минимизация шока от замены решения путем сохранения привычного интерфейса. Также среди трендов были отмечены возможность работать с любого устройства. А от провайдера услуг ждут удобных платежей, общей поддержки и возможности обучения.

Федор Смирнов, руководитель направления управления поддержки приложений компании «Росгосстрах», сразу обозначил, что поделится личным мнением и личным же опытом. Для начала он выделил несколько причин цифровой трансформации: расширение зоны ответственности сотрудников, усложнение бизнес-процессов, увеличение временных затрат на решение инцидентов, затягивание онбординга сотрудников и текучка кадров из-за выгорания. «Кто должен принимать решение о трансформации? Любой сотрудник, которому это нужно. Даже рядовой инженер. Начинать надо с себя», — уверен Федор Смирнов. Это не так сложно, учитывая, что более 70% инструментов и компетенций в компании есть.

В Росгосстрахе цифровая трансформация началась с инцидентов со сменой статуса договора. Федор Смирнов сам написал скрипт для этой процедуры. Затем он начал распространять решение среди коллег и клиентов, с которыми были заключены договоры. Среднее время выполнения заявки по одному договору сократилось более чем в 6 раз: с 6 мин 23 сек до 55 сек. А среднее время выполнения заявки с вложением сократилось примерно в 7 раз: с 31 мин 6 сек до 4 мин 37 сек.

Спикер убежден, что личная инициатива при правильном подходе может давать значимые результаты. Свои решения он предлагает не только распространять среди коллег и партнеров — важно устраивать их презентацию как внутри компании, так и на профильных мероприятиях.

Наталья Иванова, руководитель направления развития бизнес-процессов «Остек», дала рекомендации исполнителям по работе с заказчиками. «Успешная реализация проекта — это достижение поставленных целей в установленные сроки, в рамках бюджета и с нужным уровнем качества. Эти три критерия часто называют «тройственным ограничением». Найти баланс всех трех элементов — главный ключ к успеху», — уверена она.

На ранней стадии переговоров важно узнать контекст проекта, то есть выяснить текущую ситуацию, ограничения и предыдущие действия; понять, чего хочет бизнес и какие проблемы предстоит решить. Стоит уточнить, кто именно принимает решения, роли всех участников переговоров, их ответственность и метрики оценки результата. Регулярные статус-встречи с согласованием отчетов помогут действовать согласно намеченным срокам. В некоторых ситуациях стоит писать официальные письма о необходимости встречного исполнения от заказчика, сдвигах сроков, приостановке работ. Вопрос прототипа спорный: его создание может заметно сдвинуть сроки сдачи готового продукта и увеличить его стоимость, но некоторые заказчики принципиально его требуют. Все это необходимо детально проговорить.

В случае нехватки ресурсов или сотрудников нужно честно информировать заказчика и команду о текущих ограничениях и возможных задержках. При этом стоит скорректировать сроки или объем работ, согласовав их с заинтересованными сторонами. В некоторых случаях, можно обсудить привлечение внешних подрядчиков.На стадии тестирования лучше использовать сценарии, которые учитывают как типичные, так и нетипичные действия пользователей; тестировать систему с данными, максимально приближенными к реальным, чтобы лучше предсказать поведение системы в работе.

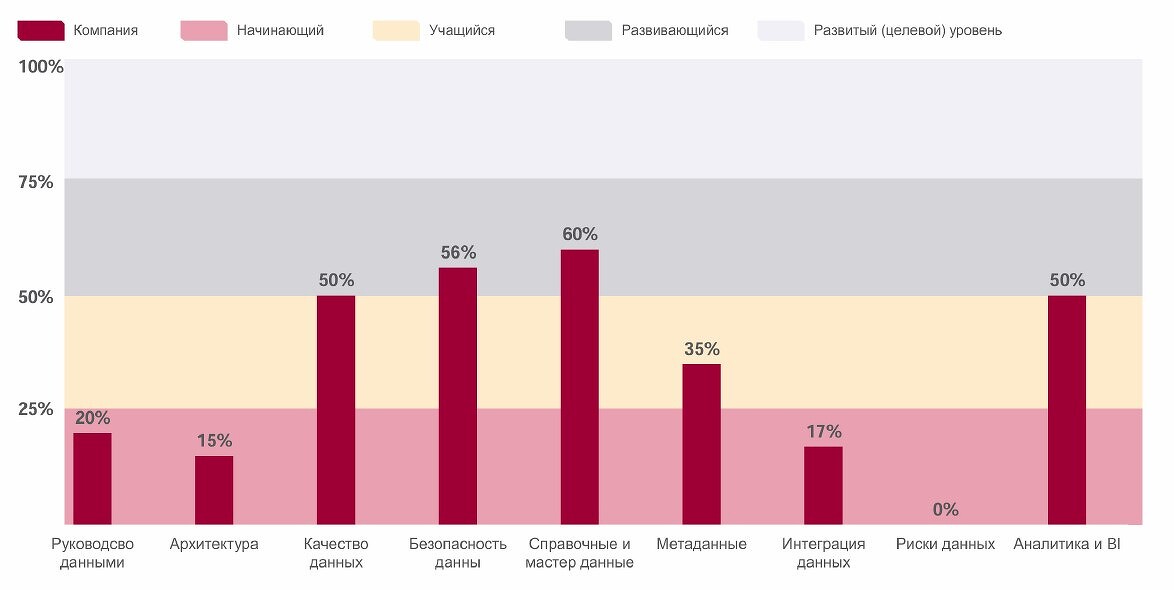

Максим Васильев, начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив компании «Росгосстрах», предложил оценивать эффективность цифровой трансформации компании через анализ ее цифровой зрелости. Начальный уровень подразумевает использование Excel, отсутствие цифровой стратегии и низкий уровень автоматизации. Развивающаяся компания частично автоматизирует процессы, начинает использовать аналитику, внедряет CRM, ERP. Продвинутый уровень — это интеграция цифровых инструментов, активное использование аналитики и ИИ, формирование цифровой культуры. По-настоящему зрелая компания прошла полную цифровую трансформации, использует ИИ, Big Data, Data Science, а цифровая стратегия стала для нее основой бизнеса.

Пример зрелости управления данными

Зрелость оценивается не только по указанным параметрам — это комплексный процесс. Ключевые аспекты оценки включают анализ стратегии компании, ее процессов и данных, технологий, культуры, кадров и клиентского опыта. Для каждого аспекта выделяют ключевые метрики, собирают данные и проводят интервью, делают запросы в КХД. Показатели компании сравнивают с отраслевыми стандартами. «Вот некоторые из используемых ключевых метрик: доля цифровых продаж, удовлетворенность клиентов взаимодействием в цифровых каналах, степень текущей вовлеченности сотрудников в работу с данными, доля штатных сотрудников, участвующих в КЭДО или, например, зрелость процессов управления данными», — пояснил Максим Васильев. Для оценки последней метрики выбрано 8 аспектов и составлен опросник на 200 вопросов.

Полученные оценки цифровой зрелости компании реализуются в виде диаграмм, которые помогают выявить приоритетные направления развития и корректировать стратегию цифровой трансформации. Подобную оценку спикер считает разумным проводить ежегодно.

Трансформация не для айтишников

Антон Семенников, директор по цифровому развитию Делобанк, начал выступление с категоричного заявления: «Доверять цифровую трансформацию айтишникам — это утопия. Трансформация в компании должна идти от тех, кто непосредственно зарабатывает деньги». А в своем докладе он поделился некоторыми подробностями того, как проходила трансформация в Делобанке.

К 2025 г. комиссионный доход вырос с 30% в 2023 г. до 40%. Клиенты активно используют платежи и расчеты, что увеличивает комиссии. Таким образом, развитие комиссионных продуктов может компенсировать спад доходов в кредитовании. Специалисты рекомендовали обратить внимание на RPA и ИИ. С ними издержки сокращаются на 30-40%.

В сложившихся условиях компания выбрала развитие через рынок открытых финансов. API-банкинг обеспечивает значительный рост транзакций, которые в свою очередь осуществляются при помощи сервисов BaaS. BaaS — модель банкинга на основе открытых программных интерфейсов, которая встраивается в ИТ-инфраструктуру бизнеса и включает в себя трансграничный куайринг, процессинг платежей, средства информационной безопасности, системы управления лимитами и интервалами сбора денежных средств, а также открытие новых и закрытие старых расчетных и спецсчетов и логику движения денежных средств в режиме реального времени. При этом спикер напомнил: «Что бы мы ни собрали под капотом, без изменения подхода команды, которая всем этим занимается, результата не будет. Например, мы изменили множество процессов, в том числе методологических и юридических». В планах компании выход на рынки, где BAAS не был представлен.

Олег Кусеров, директор по информационной безопасности НРД, рассказал о потенциальных опасностях, которые несут квантовые компьютеры, и методах борьбы с ними. «Разработка квантовых компьютеров вышла на стадию реально существующих прототипов. С их помощью злоумышленники в будущем смогут успешно атаковать данные, которые зашифрованы традиционным способом. Атака будет происходить по схеме «сохранить сейчас — расшифровать потом». А большинство используемых сегодня алгоритмов шифрования неустойчивы к квантовой угрозе», — говорит он.

По прогнозам специалистов, первые атаки такого рода произойдут уже в 2026 г. — времени для подготовки осталось немного. Постквантовые алгоритмы — оптимальный метод защиты от квантовой угрозы. Это новый класс асимметричных алгоритмов шифрования, устойчивых к кибератакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Постквантовая криптография может быть легко интегрирована с серверной инфраструктурой, мобильными и веб-сервисами.

В настоящее время на рынке существует несколько компаний, предлагающих СКЗИ на постквантовых алгоритмах. В качестве решения для своего «пилота» по защите данных в НРД выбрали QTunnel от «КуРэйт». «Постквантовое шифрование было поверх обычного — его никто не отменял. К тому же оно одобрено регуляторами. При передаче данных в ЦОД в другом городе замедление составило в среднем 68%. Это приемлемый показатель. Пилот можно считать успешным», — говорит Олег Кусеров.

Владимир Кресюн, CIO «Тануки», уверен, что развивать цифровую сторону бизнеса нужно, опираясь на экосистемы. О некоторых подробностях цифрового развития и трансформации своей компании он рассказал во время выступления: «Ресторанный бизнес, которым и занимается «Тануки», — высококонкурентная отрасль, в которой скорость и автоматизация критичны для успеха».

По словам спикера, его компания не была в полной мере готова к цифровой трансформации. При внедрении BI-сисемы и дашбордов, которые в реальном времени отображают показатели, необходимые для принятия управленческих решений, пришлось поработать с источниками данных. «Их было недостаточно. Потому что данные — это не только системы. Это и «эксели» некоторых сотрудников, например. Чтобы получить объективную картину, нужно подтянуть данные и оттуда», — рассказывает Владимир Кресюн. Это важно и при внедрении ИИ-решений — без полных и качественных данных на входе не будет качественного результата на выходе. В результате описания и документирования потоков была создана полная карта всех данных: от заказа гостя до отчётности. Были ликвидированы точки потери данных и на 30% снижены ошибки.

Сейчас компания запустила пилотный проект — ИИ для контроля качества пиццы. Расход времени на процедуру сократился в 12 раз. Снизилось число возвратов. В планах — внедрение DWH. Ожидается, что это займет не более полугода. Среди ожидаемых результатов внедрения: автоматизация 50% рутинных отчетов и рост точности прогнозов на 20%.

Специфические решения

Сергей Гордеев, руководитель проектного офиса SimbirSoft, представил нетипичный для его компании кейс. Заказчиком выступила компания, являющаяся крупнейшим добытчиком полезных ископаемых. Порядка 20% ее прибыли зависит от точности анализа породы после взрыва: крупные камни удорожают переработку на 30%, мелкие фрагменты приводят к потере ценного сырья, а неправильный состав вызывает поломку экскаваторов.

После ухода из России компании Portometrix, решениями которой пользовался заказчик для анализа, его бизнес основательно замедлился: анализ проводился вручную, это занимало до 4 часов, точность упала до 70%. Расход взрывчатки вырос на 25%, а издержки на доставку породы — на 30%.

SimbirSoft за 1 год создал решение, отвечающее требованиям заказчика: планшет под Linux, работающий при температурах до -50°C, ML-модель на PyTorch и ONNX с точностью анализа до 98%. Устройство укомплектовано стереокамерами с собственными драйверами и может генерировать отчеты и заниматься построением depth map. «Точность распознавания нашего устройства выше, чем у ушедшего с рынка аналога — 98% вместо 90%. Кроме того, оно быстрее. Анализ занимает 30 секунд вместо 2 минут», — отметил спикер.

В планах компании создание упрощенной версии устройства с одной камерой для базовых задач, интеграция с беспилотниками для анализа труднодоступных участков, а также интеграция с различным оборудованием, например, с транспортными лентами и экскаваторами.

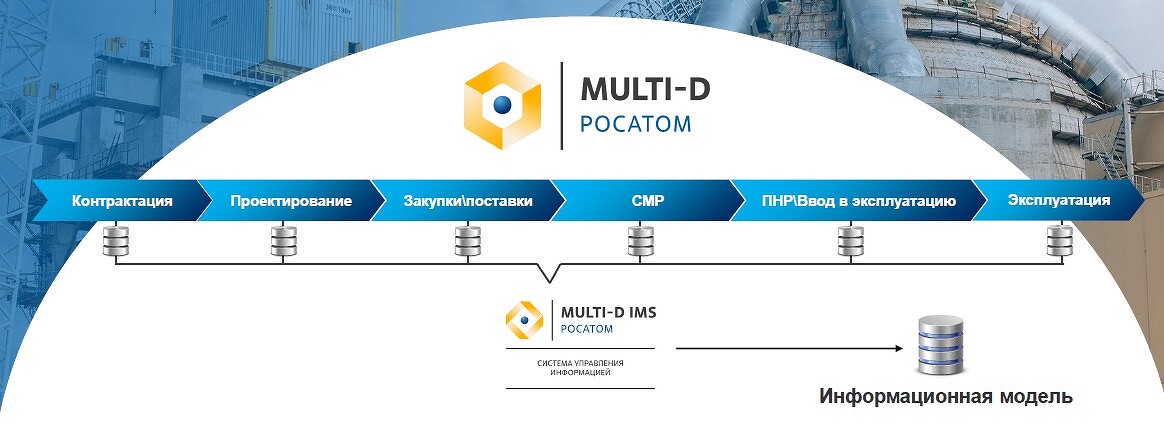

Андрей Алексеев, главный эксперт управления по проектной деятельности и цифровизации компании «Атомстройэкспорт», отметил, что конвейерное строительство АЭС за рубежом уверенно набирает обороты. Задача цифровизации — предоставить инструменты для формирования полных и достоверных данных для обеспечения принятия решения о переходе на каждый последующий этап сооружения АЭС (Stage-Gate процесс). «А вместе с готовым физическим объектом заказчику передается его информационная модель», — добавил спикер.

Накопление данных в ходе проекта

Сформировать информационную модель помогает Multi-D IMS. Это система управления информацией об объекте на протяжении всего жизненного цикла строительства для всех участников проекта. Основными участниками проекта являются заказчик, генподрядчик, регулирующий орган страны заказчика. Функционал системы затрагивает технический документооборот (проектная, рабочая, исполнительная и другая документация по проекту), управление требованиями (их источники, перечень, критерии и статус выполнения), управление изменениями (перечень ЗНИ, процесс согласования, анализ влияния, контроль исполнения) и техническую базу данных оборудования (перечень, характеристики и параметры используемого оборудования и применяемых материалов). Система содержит актуальные данные о конфигурации сооружения АЭС на всех этапах жизненного цикла строительства и может накапливать, верифицировать и замораживать данные.

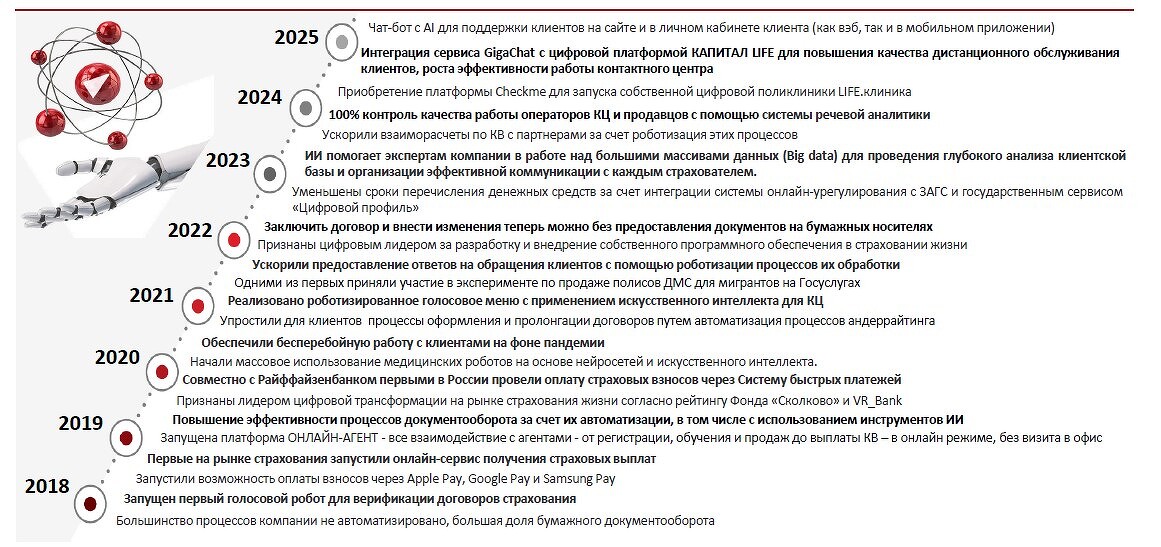

«Наша компания занимается цифровой трансформацией уже 8 лет. Это уже стало нашей культурой. Мы считаем, что достигли определенных высот», — начала свое выступление Светлана Адрова, директор по технологиям и инновациям «Капитал Лайф Страхование Жизни». Главная цель трансформации — улучшение клиентского опыта. Что-то уже внедрено, что-то — лишь в планах. В частности, нейросетевая модель будет использоваться для повышения качества дистанционного обслуживания клиентов страховой компании, роста эффективности работы контактного центра, ускорения процессов урегулирования убытков и осуществления страховых выплат.

Цифровая трансформация «Капитал Лайф»

Внутренние задачи компании также не остались без внимания. RPA позволяет автоматизировать не только регистрацию письменных обращений клиентов, но и контроль сроков согласования документов, рассылку приказов, сбор информации о рейтингах компании и массовый набор сотрудников.

Упомянула Светлана Адрова и некоторые продукты и сервисы, которые решают специфические задачи страхового бизнеса. Например, экосистема здорового образа жизни «Капитал LIFE» представляет собой современную платформу, которая включает классическое страхование жизни, медицинские программы и сервисы, а также цифровые ресурсы, направленные на удобство взаимодействия клиентов со страховой компанией, инновационные медицинские технологии, позволяющие следить за здоровьем и самочувствием. А платформа «Онлайн Агент» позволяет проводить все взаимодействия с агентами — от регистрации, обучения и продаж до выплаты КВ — в онлайн-режиме, без визитов в офис компании. Дистанционные методы отбора и оценки кандидатов позволили увеличить штат эффективных агентов.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.

Поделиться

Поделиться