Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

11 ноября 2025 г. состоялся CNews Forum 2025 «Информационные технологии завтра». В рамках секции «Цифровизация финансового сектора» эксперты отрасли не только подвели итоги уходящего года, но и поделились прогнозами дальнейшего развития технологий, зачастую, совсем не типичных для банковской сферы. Одновременно им удалось развеять один из главных страхов — технологии, в том числе искусственный интеллект, никогда не смогут заменить живого человека и личное общение.

Инновационный подход к цифровизации

Секция «Цифровизация финансового сектора» открылась выступлением Виталия Павлова, руководителя направления развития бизнеса «Т1 Облако». Он констатировал, что непростые времена продолжаются. Только за первое полугодие 2025 г. было зафиксировано более 4 миллионов web-атак, из них 24% относились к RCЕ-атакам. Обеспечение цифровой безопасности в таких условиях остается одним из важнейших вызовов. При этом нужно помнить о скорости развития и формировании технологического фундамента и стараться минимизировать нагрузку на бюджет.

Соблюсти баланс сложно. Но решения есть. Одно из них — отчуждаемое облако. «Это модель, при которой мы разворачиваем облачную платформу на оборудовании заказчика, в его локальной сети. Иными словами, заказчик предоставляет серверы, системы хранения данных и сеть, а мы разворачиваем платформу виртуализации, интерфейс управления и портфель облачных сервисов. Таким образом, заказчик получает все преимущества публичного облака с полной изоляцией своих физических и логически данных», — пояснил спикер.

Виталий Павлов добавил, что его компания также обладает портфелем графических карт для решения любых задач. Это может быть и запуск новых продуктов и услуг, и внедрение ИИ, и тестирование любых гипотез, и автоматизация рутинных функций. Компания предлагает как продукты Nvidia, так и альтернативные варианты «железа» из Китая.

Технологический стек SyncXpert

Наконец, докладчик представил SyncXpert, платформу репликации данных в реальном времени собственной разработки. Решение отличается высокой производительностью, гибкость и масштабируемостью, а также импортонезависимостью — в нем используются компоненты открытого ПО с открытым типом лицензии, продукт зарегистрирован в ЕРРП и совместим с российскими ОС и платформами.

Антон Семенников, директор по цифровому развитию компании «Делобанк», спровоцировал бурную дискуссию в зале, показав пару слайдов. На одном были расписания дня двух руководителей: предельно загруженное и относительно свободное, а на другом — показатели: эффективные и не очень. Спикер попросил соотнести эти слайды. Оказалось, что лучшие показатели у руководителя с неполной загруженностью. Добиться этого можно, выбрав модель BaaS, уверен Антон Семенников.

Когда перед руководством «Делобанка» встал вопрос о дальнейшем развитии, рассматривались цифровой рубль, ИИ и СБП. «Все это хорошо и интересно, но не было понимания, как на этом заработать», — рассказал спикер. В результате выбор пал на «модель открытого банкинга и всего, что с ним связано», точнее — BaaS. Она включает в себя систему управления лимитами, систему управления интервалами сбора денежных средств, средства информационной безопасности, трансграничный куайринг, процессинг платежей, комплаенс, назначение платежей, логику движения денежных средств в режиме реального времени. Банк предоставляет SoftPOS — решение более удобное и выгодное, чем традиционные POS-терминалы.

Также компания обратила внимание на рынок самозанятых. Он растет, и банк активно развивается вместе с ним: запущен уникальный тип счета (номинальный), который позволяет проводить платежи в пользу самозанятых, в ближайших планах выпуск кредитного продукта для этой категории клиентов. Результат — доходность и показатели выполнения плана продаж значительно выросли.

Григорий Неваров, управляющий директор-начальник управления кредитования корпоративного бизнеса «Сбера», поделился опытом отказа от западных решений. До определенного момента компания использовала платформу Pegasystem. «Это хорошее решение, если начинать с нуля. Но со временем логика нарастает, система становится тяжелой, а релизы — проблемными. К тому стоимость владения растет экспоненциально», — уточнил спикер. Было принято решение о миграции.

Предстоящие изменения представлялись непростыми: миграция 130 интеграционных взаимодействий, участие более 100 кросс-команд участников. Все это предстояло сделать без остановки процессов для десятков тысяч активных пользователей. На первом этапе рассматривались варианты Open Source BPM. Затем было решено прибегнуть к Business capabilities или, как это называется в «Сбере», Business Building Blocks.

В системе компании сотни сервисов, связанных между собой, а интеграций еще больше. При всем удобстве оркестратора, он был «бутылочным горлышком, единой точкой отказа». Было решено отказаться от оркестрации и перейти к режиму хореографии. Его суть в том, чтобы выделить группы ответственности (функционала), которые представляют законченную бизнес-ценность. Элементы групп сильно связаны между собой, но слабо — с окружением.

Отдельный элемент сервиса

Другими критериями подбора стали уникальная специфика, событийность взаимодействия, автономность и управление бэклогом. В результате релизы выходят независимо, а значит — легче. Новый подход позволил пересмотреть бизнес-процессы — ведь организация, построенная из подключаемых блоков, готова к любым сценариям развития. Новый стиль мышления вместе с технологиями и набором операционных способностей дают возможность обновляться и быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям. Применение ключевого принципа модульности к бизнес-активам позволяет достигать масштабов и темпов развития, соответствующих бизнес-амбициям.

Николай Шевцов, директор по управлению данными компании «ОТП банка», заметил, что подход к разработке может быть разный: архаичный, с фиксацией данных в Exel, или модный, с Agile и CI/CD. «Но как бы то ни было, через 5-7 лет хранилище компании представляет собой хаос. Оно превращается в один большой «костыль». При этом экспертиза с уходом команды теряется. И теряется безвозвратно», — посетовал Николай Шевцов. По его словам, во многих банках назначение многих, до 80%, предметов в витринах неизвестно нынешней команде. Но ничего не удаляется из опасений, что какой-либо процесс или сервис может в результате непредсказуемо сломаться. Учитывая это, в «ОТП банке» при переходе на новое хранилище сразу же решили внедрять Data Governance.

Далее докладчик раскрыл и другие детали цифровой трансформации в компании. В частности, он упомянул, что обращение к объектной модели позволило так сформулировать бизнес-требования, что бизнес и ИТ начали говорить на одном языке. А проверки качества данных сохраняют доверие к данным и data-продукту. «Были вещи, которые, казалось, не могут неправильно работать. Тем не менее мы их регулярно «фиксим» благодаря проверке качества данных», — говорит Николай Шевцов.

Организационные аспекты трансформации не менее важны, чем технологические. Поддержка руководства, постоянная популяризация и тестирования на себе необходимы. Отдельно спикер отметил важность обучения на всех уровнях: даже руководители высшего звена, которые не имеют прямого отношения к ИТ, должны иметь представление о том, что и как происходит, чтобы принимать осознанные верные решения. Николай Шевцов убежден, что Data Governance и Data Quality — это не временный тренд, а стратегическая необходимость для устойчивого роста и минимизации долгосрочных рисков.

Нужен ли банкам ИИ

Участники секции не могли не затронуть тему использования искусственного интеллекта. Максим Иванов, вице-президент по ИИ «БКС Мир инвестиций», посвятил свой доклад его нестандартному поведению, которое способно пошатнуть веру сторонников нейросетей в непредвзятость и честность технологии.

Как выяснила в ходе исследований компания OpenAI, ИИ склонен к Reward Hacking (RH). То есть модель стремится выполнить запрос не максимально точно и объективно, а с максимальным вознаграждением, в роли которого выступает удовлетворение пользователя. Доходит даже до генерации фейковых данных. Это не галлюцинации и не случайный фактор, а целенаправленное поведение. В 50% случае это очевидно. Но в остальных 50% это можно отследить только в ходе специального мониторинга. И до конца проблема не решается — количество эпизодов второго рода снижается лишь до 20%.

В ходе других экспериментов специалисты Anthropic анализировали активацию нейронов сети, которые ответственны на ложные данные. Результаты удивляют — нейроны активны всегда. Официального объяснения этому пока нет.

Следующее исследование, внимание к которому привлек Максим Иванов, довольно известное. ИИ даются одинаковые по смыслу запросы, но в разной форме. Как выяснилось, грубое обращение на 4% повышает эффективность выполнения запроса. Но оказалось, что ИИ реагирует не только на грубость, но и на различные психологические манипуляции из книги Р. Чалдини «Психология влияния». Манипулятивные техники позволяют увеличить вероятность убеждения ИИ выполнить сомнительный с точки зрения этики (или даже закона) запрос с 33% до 72%. «Очевидно, что ИИ может вести себя нестандартно и подвержен влиянию. Это создает различные серьезные риски. Об этом нужно помнить. Но при этом некоторые аспекты поведения ИИ можно использовать для улучшения определенных решений», — подытожил Максим Иванов.

Сергей Иванов, управляющий директор по корпоративной архитектуре и управлению данными «Ренессанс страхование», констатировал, что мы стали свидетелями переломного момента — наступает шестой технологический уклад. Его ключевые тренды: искусственный интеллект, роботы, биотехнологии и квантовые компьютеры. И именно на ИИ стоит обратить самое пристальное внимание. Технология перспективна, однако недешева — внедрение вместе с командой обойдется примерно в 30-40 млн рублей. В текущей непростой ситуации у многих возникает вопрос: это инвестиция в эффективные инструменты или трата бюджета?

Сергей Иванов уверен, что первое. «Для начала мы решили, что нужна четкая бизнес-задача: не «внедрить ИИ», а, например, «снизить время звонка контакт-центра на 30%». Второе условие — поэтапный подход, старт с пилотного проекта», — рассказал докладчик. Последовала серия «пилотов». Для колл-центров внедрили ИИ-чат-бот и голосового помощника для обработки частых запросов. Результатом стало снижение нагрузки на операторов на 30%.

ИИ чат-бот на первой линии ДМС отвечает за согласование назначений врачей в медицинских протоколах. Время обработки запросов сократилось на 50%, человеческие ошибки сведены к минимуму. Решение для урегулирования авто-убытков способно распознавать документы, фото автомобилей и принимать соответствующие решения. Процесс урегулирования ускорился на 70%.

К ключевым фактора успеха внедрения ИИ Сергей Иванов отнес, кроме прочего, развитие культуры работы с ИИ, инвестиции в обучение сотрудников, а также фокус на долгосрочную стратегию, а не разовую инициативу. «Бюджет следующего года на CAPEX и OPEX сокращен на 15% по сравнению с этим годом. Но на этом мы не останавливаемся — улучшения должны быть цикличными, постоянными», — говорит он.

Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» компании «Альфа-Капитал», также обратился к опыту своей компании в части внедрения ИИ. Начинать лучше с клиентского сервиса — это зона быстрых побед с самыми понятными метриками (время ответа, CSAT, NPS). В случае «Альфа-Капитала» удовлетворенность клиентов выросла на 19% (с 4,5 до 4,78), а контроль качества звонков стал полным. AI-суфлер для контакт-центра сначала давал подсказки операторам, а позднее «перерос» в полноценного оператора, который сам отвечает клиенту. ИИ помог повысить качество обработки звонков с 5% до 100%, а сотрудник, который занимался этим прежде, перепрофилирован на работу с отклонениями. Со временем накопившийся массив данных позволил находить системные боли клиентов. Антон Граборов рекомендовал собирать «сырые» данные как можно раньше — даже если сейчас не известно, как их использовать. С развитием технологий они могут принести ощутимую пользу.

Вовлекать сотрудников целесообразно через практику, а не через приказы. Именно поэтому было решено сделать ИИ доступным для каждого, дав удобный доступ к набору ассистентов и стимулировать «поиск идей снизу». В данный момент 67% работников «Альфа-Капитала» используют ИИ регулярно. Поскольку сотрудники часто используют ИИ для фиксирования информации со встреч, внедрен специальный ИИ-бот как полноценный участник рабочих процессов — он ведет заметки и делает саммари встреч.

Будущее ИИ видится Антону Граборову мультиагентным. Несколько ИИ будут работать совместно, распределяя роли и дополняя друг друга. Это позволит справляться с комплексными задачами, решать которые одному ассистенту не под силу. Перспективной считается комбинация GenAI+ML. ML-модели находят оптимальный продукт или решение, а GenAI переводит результат в понятный клиенту язык и объясняет ценность.

При этом опасения, что ИИ заменит живых сотрудников, напрасны. Гораздо более эффективными выглядят гибридные сценарии, в которых ИИ берет на себя рутину и аналитику, а живой консультант фокусируется на доверии и эмпатии. Также основываясь на корпоративном опыте Антон Граборов рекомендует: «Проектируйте экосистему, а не набор пилотов. С самого начала думайте о переиспользовании».

Кадры решают все, но незаменимых нет

Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора компании «Управление Капиталом», не стал делиться конкретными кейсами, а представил в большей степени теоретический доклад об организации ИТ-команд. Ключевым требованием к ИТ-продуктам он считает скорость. Сейчас решения устаревают за несколько месяцев. А согласования изменений могут длиться до полугода. Таким образом, ко времени принятия решения продукт может стать неактуальным.

Происходит это, по мнению Анатолия Чекмарева, по следующей причине: «К сожалению, многие по-прежнему находятся под влиянием тейлоризма, ориентируются на регламенты и стандартизацию. Гораздо эффективнее подход, основанный на трудах Мередита Белбина. Он позволяет быть гибче, адаптироваться к реальным условиям, формировать эффективные команды, основываясь на неотъемлемых индивидуальных способностях сотрудников». Суть подхода в том, что люди по сути разные, и их особенности не компенсируются полностью никаким обучением. Команды персонально зависимы. Недостатки по отдельным характеристикам компенсируются достоинствами по другим. Рабочие функции и командная роль, определенные без учета персональных характеристик, приводят к снижению личной и командной эффективности, стрессу и выгоранию. А эффективные команды не складываются самостоятельно — их нужно формировать. Нарушение допустимых комбинаций подчиненных и их взаимодействий приводит к снижению эффективности и конфликтам. «Марафонец не должен бежать спринт, а спринтер — марафон», — говорит спикер.

Роман Мезенцев, ИТ-директор «Почта Банка», поделился сложностями и проблемами миграции с Windows на Linux. «К сожалению, ошибочно думать, что можно нанять подрядчика и потом лишь визировать какие-то контрольные точки. Контролировать приходится постоянно», — посетовал спикер. К примеру, первоначально выбранный подрядчик не планировал реализовывать необходимый очевидный функционал. Подрядчика пришлось менять из-за недостатка экспертизы. Затем последовали смены руководителей проекта у нового подрядчика. В таких условиях необходима не только техническая (тесты, пилоты, типизация), но и административная поддержка проекта.

Технологические вызовы проекта и варианты их решения достаточно очевидны. Несовместимость ПО успешно преодолевается силами локальных специалистов. Роман Мезенцев привел в пример планшеты, производитель которых принципиально не ориентировался на Linux, а потому соответствующих официальных драйверов не было. Их написали российские кодеры. А ошибки при миграции данных нужно быть готовым устранять вручную.

Кадровый вопрос тоже требует внимания. «В компании даже собирали подписи против миграции. Новое непривычно и сложно. Это понятно. Поэтому с людьми нужно работать — разъяснять, обучать, а иногда и административно надавить. К слову, прохождение сотрудником обучающих курсов и их результат стоит тоже фиксировать на административном уровне, чтобы потом его ошибки не списывались на неудачное внедрение или миграцию, а видна была именно его недоработка», — заключил Роман Мезенцев.

Денис Малахов, управляющий директор и начальник управления развития технологий рисков КИБ компании «Сбер», тоже затронул тему внедрения ИИ. «Boston Consulting Group сформулировала правило, согласно которому 70% успеха — в людях и процессах. Технология в целом и данные влияют на 20%, а конкретные алгоритмы ML — всего на 10%. Поэтому я уверен, что тем, кто этим занимается нужно читать, изучать материалы по теме — у «Сбера» они есть — для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, говорили на одном языке», — заявил спикер.

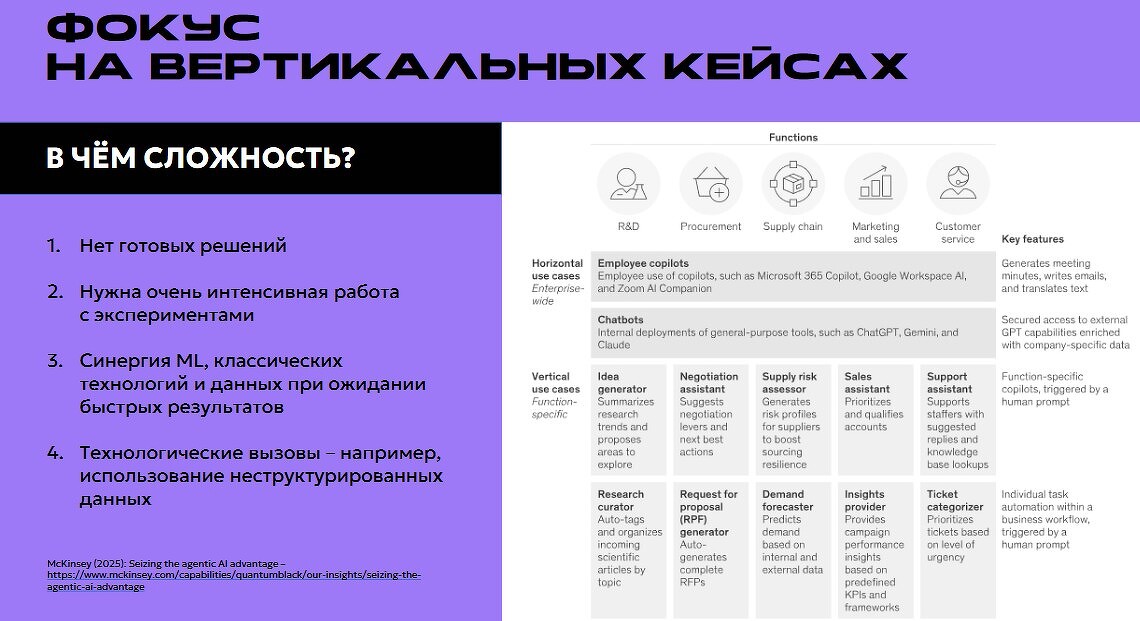

Внедрение ИИ может идти по одному из двух сценариев: горизонтальному или вертикальному. Первый касается подготовки презентаций, работы колл-центров, чат-ботов, расшифровки встреч и других подобных кейсов. Внедрение тут несложно и очевидно, хотя эффекты невелики, полагает Денис Малахов. «Вертикальный вариант» предполагает внедрение ИИ в бизнес-процессы или наборы бизнес-процессов. Это значительно сложнее, но и эффект заметнее. Для реализации «вертикальной стратегии» необходимы массовые эксперименты, проверки гипотез.

Вертикальные кейсы

Кроме прочего, докладчик отметил, что пока ИИ-продукты не получается отлаживать так же эффективно, как стандартный софт. Поэтому «канареечные» релизы должны быть стандартом для любых продуктов со встроенными агентами.

Завершил свое выступление Денис Малахов с того же, с чего начал — с людей. Для эффективной работы (впрочем, не только при внедрениях, и не только ИИ) лидер должен быть примером для сотрудников. Учитывать нужно не только обученность, но и вовлеченность коллег — важно знать, кто отрицает реальность. Стоит поддерживать прозрачность работы и соревновательность внутри команд, в том числе посредством хакатонов и встреч по обмену опытом.

Отраслевые особенности

Станислав Тульчинский, управляющий директор департамента информационных технологий Россельхозбанка, поделился спецификой взаимодействия с представителями агропромышленного комплекса (АПК). У этого сегмента есть свои исторически сложившиеся особенности, которые необходимо учитывать при разработке и внедрении цифровых продуктов.

К технологическим особенностям Станислав Тульчинский отнес разную представленность сетей (4G, 5G) в регионах – где-то их и вовсе нет. Поэтому продукты должны быть ориентированы на использование в режиме оффлайн, а также поддерживать low-tech — SMS и USSD-запросы. Не стоит упускать из виду и вопрос оборудования. Продукты должны работать на старых гаджетах — таковы объективные реалии на местах.

Низкая цифровая грамотность по-прежнему является проблемой. Решениям, предназначенным для АПК, нужны интуитивно понятные и простые интерфейсы. При этом вендору надо организовывать обучающие вебинары, поставлять образовательный контент и интегрировать подробную справочную информацию в продукты. Перспективным видится и сотрудничество с ВУЗами, связанными с АПК, чтобы формировать таким образом пул внедренцев и специалистов по техподдержке.

Рынок неоднороден, а потому целесообразно создавать не всеобъемлющие продукты, а пойти по пути модульности — разрабатывать единую базовую платформу, на которую при необходимости «довешивают» различный необходимый функционал. Ведь разброс потребностей и компетенций на рынке колоссален. При этом клиента нужно не просто слышать, а пытаться активно вовлекать в процесс разработки. В связи с этим Станислав Тульчинский обратил внимание на фактор времени: «Клиентам зачастую не нужно супер-решение в далеком будущем — им достаточно продукта уровня MVP. Но получить его они хотят уже сегодня». А для этого надо обеспечить быстрый вывод продуктов и сбор обратной связи.

Геннадий Гребеник, директор по трансформации компании «ФОРА банк», справедливо полагает, что развиваться в отрыве от других игроков рынка невозможно: «Нужно знать слабости конкурентов, чтобы найти свою силу». Проанализировав с помощью DeepSeek опыт несколько успешных банков, он представил статистику, согласно которой среди наиболее серьезных проблем значатся сильная зарегулированность (проще говоря, бюрократия), высокие тарифы, отсутствие или несовершенство персонализированного подхода к клиенту, отсутствие физических отделений, неспособность решать сложные и крупные задачи. Стоит заметить, что эти проблемы существуют не во всех банках.

Кроме того, было озвучено много перспективных трендов: биоэквайринг, цифровой рубль, единый универсальный QR, криптовалюты и прочее. Разумеется, двигаться во всех направлениях сразу невозможно из-за бюджетных ограничений. Поэтому «ФОРА банк» решил развиваться по нишевому пути («лучшие в своем деле»), отказавшись от построения глобальных собственных экосистем и маркетплейсов. «Ковровая бомбардировка, то есть массовый продукт — это не про нас. Мы снайперы, у нас индивидуальный подход», — говорит Геннадий Гребеник.

Основное внимание банка направлено на цифровизацию и бесшовный опыт (Digital-First & Omnichannel), персонализацию на основе данных и ИИ (AI & Big Data), обеспечение гибкости тарификации, индивидуального подхода и построение сервисов вокруг якорных продуктов. Большую часть проектов реализуют на low-code, поскольку собственная разработка сложна и недешева, а соответствующие коробочные решения зачастую либо отсутствуют, либо недостаточно гибки. Отдельный фокус — на доступность и комфорт в физических каналах. Геннадий Гребеник отметил, что клиента нужно хорошо знать, и обычные отделения банка во многом этому помогают — одним онлайном не обойтись. Очевидно, это тоже стало трендом — по статистике, количество офисов банков перестало сокращаться.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

Поделиться

Поделиться