ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление

В 2014 г. сколковский ИТ-кластер пополнился 80 стартапами, 70 патентами и 9 новыми корпорациями-партнерами. О том, в чем особенно сильны российские специалисты, каких стартапов кластер ждет в 2015 г. и почему Азия — новое ключевое направление развития международного сотрудничества «Сколково» рассказал вице-президент Фонда, исполнительный директор Кластера информационных технологий Игорь Богачев.CNews: Довольны ли вы тем, как ИТ-кластер провел 2014-й?

Игорь Богачев: В целом, мы довольны. Я отношусь к той категории людей, которые всегда чем-то недовольны, считаю, что нужно ставить себе высокую планку, потому что только тогда можно достичь хороших результатов. Но с точки зрения формальных показателей мы достигли всех KPI и добились того числа компаний, которые хотели получить. Мы ставили себе планку в 323 компании, а на сегодняшний день количество участников кластера достигло числа 341. Мы хотели, чтобы наши участники показали объем выручки в i2,5 млрд, а по предварительному анализу я думаю, что эта цифра будет значительно больше. Мы получим годовой отчет и озвучим цифру, но мой прогноз на сегодня таков: участники ИТ-кластера продемонстрировали консолидированную выручку в 10 млрд руб. И наконец, мы хотели привлечь пять новых партнеров, а привлекли девять.

CNews: Чего ждут крупные компании от сотрудничества со «Сколково»?

Игорь Богачев: Тут, как мне кажется, нужно разделять российские и международные компании. Международные компании, принимая решение о размещении лаборатории в Сколково, в первую очередь, понимают, что это место, где сконцентрирована российская инновационная экосистема. Фонд «Сколково» для них — точка доступа к новым технологиям, ресурсам, людям, а также возможность коммерциализации, потому что R’n’D-центры ряда важных российских компаний тоже располагаются здесь. Нельзя забывать и про определенное позиционирование российских инженеров и программистов в мире: мы славимся сильными постановщиками задач по аналитике больших данных или, например, биометрическим системам. Поэтому, решая разместить здесь лаборатории, компания глобально принимает решение о получении конкретных компетенций в России, где эти компетенции сильнее, чем в Китае, в Бразилии или в Румынии.

Если говорить о российских компаниях, то с одной стороны многие из них — особенно крупные системные интеграторы — пришли сейчас к пониманию того, что они уже накопили достаточно экспертизы, работая по проектам с крупными заказчиками, и могут на базе этой экспертизы начать создавать собственный продукт, собственные технологии и решения. Здесь мы видим нашу поддерживающую роль в разработке новых технологий. Российские компании ценят налоговые льготы, которые мы предоставляем, потому что для них основная затратная составляющая при R’n’D-проектах — это фонд оплаты труда. Наши льготы позволяют снизить эти затраты на 20%, то есть можно на 20% больше разработчиков нанять. А доступ к экспертизе и панели экспертов, технологической экосистеме и стартапам у российских и зарубежных партнеров Фонда равный.

CNews: Насколько в среднем прирастает число стартапов кластера в год?

Игорь Богачев: Я бы сказал, что эта цифра постепенно уменьшается, потому что на первых этапах существования Фонда, естественно, был более активный прирост. Чтобы прийти к показателю в 341 компанию, за все время существования кластера нашими экспертами было проанализировано более 2500 заявок. Прирост числа проектов ИТ-кластера в этом году — около 80 проектов.

В 2015 году, думаю, к нам придет около 50 новых стартапов. Мы не гонимся за цифрами и понимаем, что не может рождаться столько технологических команд на рынке. Поэтому мы все теснее работаем с ФАНО, региональными технопарками, университетами. В частности, в этом году мы провели, наверное, 5 крупных региональных конкурсов. В калининградском конкурсе Baltic3i участвовали более 40 компаний из Калининградской области, Прибалтики и Европы. В итоге мы получили пять участников. После того, как мы провели конкурс в Астрахани с ИТ-парком Fabrika, мы тоже получили 3участника.

Недавно у нас завершился конкурс в Воронеже, в начале 2014 года прошел конкурс в Нижнем Новгороде. Еще мы совместно с Республикой Татарстан проводили конкурс «1000 идей». И это только конкурсы с отдельными регионами, не считая конкурса, который мы проводили с ФАНО совместно — оттуда к нам пришло более 30 команд из разных городов, которые сейчас проходят внешнюю экспертизу Фонда. Сюда же в плюс — конкурсы по направлениям (например, сейчас идет конкурс по интернету вещей), плюс стартапы от наших партнеров, фондов и корпораций. Startup Village тоже приносит новые проекты.

Игорь Богачев: Раньше мы наблюдали бум e-commerce и интернет-проектов, но он постепенно затухает. Сегодня наиболее успешны инвестиции как раз в технологические команды

Важно понимать, что никто не оказывается в Сколково просто так: за каждым новым резидентом стоит серьезная работа, связанная со встречами, согласованиями, рассказами, чем Сколково может быть полезен. Мы выступаем со стороны государства, наша роль — помочь технологическому предпринимателю в стране стать быстрее, успешнее, заметнее и богаче. На самом деле, мы занимаемся очень практическими вещами.

CNews: Какие направления популярны среди ИТ-проектов, с чем чаще всего приходят в «Сколково» стартапы?

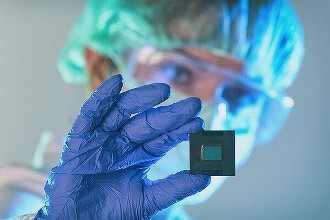

Игорь Богачев: Чаще всего стартапы приходят туда, где порог входа максимально низкий: это любые прикладные облачные технологии и платформы. «Облачное» направление ИТ-кластера сегодня объединяет более 60 компаний. В более наукоемкие направления, высокопроизводительные вычисления, направления, связанные с микроэлектроникой, с робототехникой, биометрические системы приходит существенно меньше проектов, потому что там порог входа выше: для того, чтобы начать такой стартап, нужно и оборудование иметь, и специалистов со специфическим опытом.

CNews: Что ищут инвесторы для вложений? В каких проектах они склонны видеть потенциальную прибыль?

Игорь Богачев: Раньше мы наблюдали бум e-commerce и интернет-проектов, но он постепенно затухает. Сегодня наиболее успешны инвестиции как раз в технологические команды. Яркий пример такого вложения — это команда NGINX, которая привлекала недавно еще $20 млн. Сейчас это игрок мирового уровня, а в 2010 году это был стартап.

Наш другой участник Macroscop обеспечил в этом году инвестору возврат инвестиций в тысячу процентов.

Если посмотреть в целом на компетенции россиян, то успешны именно технологические проекты. Я не слышал о российских интернет-магазинах, которые достигли мирового уровня, а вот проекты Evernote и Parallels успешны. Наша ниша — это математики, программисты, инженеры, которые умеют делать надежные технологии. А вот интерфейс пользователя, если необходимо, могут создать и другие люди.

CNews: Сколько патентов было получено участниками кластера за 2014 год? Расскажите об особенностях патентования ИТ-технологий для российского рынка.

Игорь Богачев: В начале 2014 года мы хотели, чтобы наши участники получили 60 патентов и я думаю, что мы достигли этой цифры. По моим оценкам, к концу января будет получено более 70 новых патентов, а всего заявок было подано более 200: стоит уточнить, что это не быстрый процесс. С точки зрения выручки, технологии, защищенные патентами, гораздо более привлекательны для потребителя. Особенно если речь идет об R’n’D-подразделениях крупных компаний, потому что есть определенные требования. Мы всячески стимулируем наши стартапы на патентование технологий. У нас есть Центр защиты интеллектуальной собственности, который помогает нашим участникам сначала создать заявку, получить, отправить ее не только в Роспатент, но и в Евразийскую патентную организацию, американскую. Сначала с помощью центра можно провести необходимый анализ, корректно составить и подать заявку, а затем получить патент, закрывающий все географические рынки.

Если посмотреть на патентую стратегию наших участников, то мы увидим, что они могут две заявки планировать на этот год, еще три на следующий, а еще две через год. В каждый момент времени — например, в момент рождения технологии или отдельного технологического блока — патент готовится отдельно. Очень важно не только сделать, но и защитить сделанное, а вот ждать совсем нельзя.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о форсайте ИТ-кластера на 2015 году. Какие направления развития вы определяете как приоритетные? Что ждет стартапы кластера?

Игорь Богачев: Наша модель создания форсайта такова: мы советуемся с лидерами отрасли о том, какие направления являются наиболее перспективными, а потом утверждаем наш форсайт на консультативно-научном совете Фонда «Сколково», куда входят ведущие мировые и российские академики. В конце октября 2014 года прошел очередной консультативно-научный совет, на котором кластер «обновил» свой форсайт.

Мы добавили три новых направления в нашу работу. Первым стала робототехника и искусственный интеллект, мы видим огромные перспективы и хороший научный задел в России для создания робототехнических команд и технологий. Второе значимое направление — это мобильные технологии и носимые устройства. То есть, все то, что ложится в основу интернета вещей. Нас интересуют применение IoT-датчиков в медицине и промышленности. Кроме того, мы понимаем, что создание небольших эффективных устройств порождает массу дополнительных задач: создание нового поколения энергоэффективных операционных систем, новых батарей, возможности по альтернативным методам программирования устройств, например, голосом.

Очень важна разработка носимых устройств для производства: носимые устройства могут быть любыми, начиная от датчиков контроля качества продукции и заканчивая сенсорами, которые расположены на конкретных этапах конвейера или даже на деталях отдельных машин. Еще одна важная тема — это защита сотрудников на производстве: например, возможность контролировать химический состав воздуха. Датчиков уже придумано множество, а вот как сделать так, чтобы они использовались, чтобы создавались единые решения — это задача для стартапов, которые мы надеемся найти.

И, наконец, третье направление — это компьютерная графика и геймификация. Представьте, через 10 лет в бизнес придут люди, которые выросли на онлайн-играх, социальных сетях. Мы рассматриваем геймификацию как серьезный тренд, связанный с изменением интерфейса программных продуктов, с тем, что технологии из игр приходят в обычную жизнь. И мы видим в этом серьезное направление. Ну, а кроме того, разработанные под игровую индустрию технологии представляют собой многопользовательские системы, очень развитые платформы, которые запросто могут быть использованы и в другого рода ИТ-решениях.

Если современная онлайн-компьютерная игра позволяет одновременно работать с сотнями тысяч игроков, то представьте себе, что та же самая технология должна быть импортирована на современную ERP-систему. Там тоже могут быть десятки, сотни тысяч пользователей, которые одновременно обращаются к системе. Для нас геймификация — это, в первую очередь, создание технологий игр будущего и трансферы технологий на другие ИТ-сегменты. А компьютерная графика – это одно из ключевых направлений, потому что, в принципе, все современные ИТ, так или иначе, сталкиваются с проблемой визуализации, графических интерфейсов, дополненной реальности, 3D-моделирования. Не секрет, что у нас сегодня технологии опережают внешний вид интерфейса.

CNews: К каким KPI вы будете стремиться?

Игорь Богачев: Что касается успеха — мы его традиционно измеряем в трех основных KPI. Во-первых, количество команд, которые созданы, привлечены и которым мы помогаем. Во-вторых, объем суммарной выручки этих команд на основе созданных ими технологий. И в-третьих, количество объектов интеллектуальной собственности, которые защищены патентами.

По каждому новому направлению мы себе ставим задачу до конца 2015-го года собрать по 25 команд. Соответственно, на 2016 год должна появиться выручка, которая измеряется сотнями миллионов рублей. Также по каждому направлению мы поставили задачу патентования в количестве 10–15 патентов. Возможно, в дальнейшем мы будем ставить себе более амбициозные цели. Сейчас мы набираем людей, после этого будем искать новых партнеров и новые фонды. Нас ждет большая работа по созданию мини-кластера по каждому из направлений. Придется все создавать заново, в том числе и менторскую, и экспертную панели.

CNews: Можете ли вы спрогнозировать, какой объем выручки получат проекты-резиденты?

Игорь Богачев: Это будет зависеть от многих параметров. Важно, как быстро удастся создать технологии, которые будут коммерциализироваться. Очень многое зависит от аппетита рынка и потребителей этих технологий. Также важны компетенции самих команд. Мы собираемся помогать всем, но пока в задаче как минимум три неизвестных, и все они — критически важные. Сильная в коммерческом плане команда — это очень важно, потому что она может быстро продавать. Но важна и сильная в научном плане технология, которая поможет потенциальному заказчику достичь большого экономического эффекта. Таким образом, она сама по себе станет сильным инструментом продаж. В целом, мой прогноз стремится к оценке в i10 млрд суммарной выручки наших участников.

CNews: Достаточно популярно мнение, что бизнес и наука у нас отделены друг от друга, и людям из науки про бизнес объяснить очень сложно. Вы сталкиваетесь с этим?

Игорь Богачев: Конечно! И это нормальная ситуация: люди, которые долгое время занимались наукой, не могут просто взять и стать бизнесменами. Но тут стоит понимать, что технологию на рынок выводит именно команда, и наша роль — делать команду многогранной. То есть, если есть сильная научная составляющая, мы можем объяснить, что нужны люди от бизнеса, понимающие в рынке, помочь и связать эти две стороны.

Самые разные люди от бизнеса и науки помогают нашим стартапам на безвозмездной основе выстраивать бизнес-планы и развивать их научные идеи. В России в принципе есть проблема с предпринимательской жилкой у людей, потому что в университетах этому не учат. Все компании, которые к нам приходят, должны принести не абстрактную технологию, а идею и план создания конкретного продукта, который должен быть востребован рынком. Они проходят внешнюю экспертизу по определенным параметрам: характеристики продукта, рынок, на котором он применим, научно-техническая составляющая, анализ команды, и только потом мы говорим свое «да» или «нет».

CNews: А кто проводит экспертизу проектов, приходящих в «Сколково»?

Игорь Богачев: У нас в Сколково работает уникальная экспертная панель, в которой трудятся более тысячи экспертов. В частности, на один ИТ-кластер приходится 160 экспертов. Это специалисты из разных стран, представители бизнеса и венчурных фондов, разумеется, представители науки. Каждая заявка на статус участника «Сколково» отправляется десяти независимым экспертам, которые анализируют ее по определенным параметрам и выдают свое заключение. Если более 60% ответов положительные, то команда получает статус резидента «Сколково» и налоговые льготы, регистрирует компанию и может претендовать на гранты. Также резиденты сразу получают всю нашу поддержку, связанную с коммерциализацией, маркетингом, менторской панелью, различными тренингами и становятся частью экосистемы.

CNews: Недавно Вы были в рабочей поездке в Южной Корее. Какие возможности открывает для российских стартапов рынок Азии?

Игорь Богачев: Еще до начала геополитической турбулентности мы начали активно разрабатывать тему азиатского региона и весной 2014 года с восемью нашими компаниями поехали в Гонконг и Китай. Главной задачей поездки было понять, как помогать российским технологическим компаниям выходить на рынок Китая. И Гонконг нам кажется наиболее правильным опорным пунктом для этого. Почему? С одной стороны, есть специалисты, знающие рынок и говорящие по-китайски, собственно, Гонконг — это и есть Китай. Но с другой стороны там действует англо-саксонское законодательство в области защиты интеллектуальной собственности, что для технологических команд, безусловно, очень важно. И самое главное: там созданы уникальные государственные условия, связанные с финансовой поддержкой, с организациями, похожими на «Сколково», которые помогают разместить офисы в технопарке, получать гранты и льготы. Начав с Гонконга, «Сколково» построил достаточно много интересных связей с различными китайскими партнерами, в числе которых есть венчурные фонды. Мы можем гордиться налаженными отношениями и первыми соглашениями со многими китайскими технопарками и ИТ-парками. На первый квартал 2015 года у нас запланировано роад-шоу некоторых наших участников в Китае. Сейчас мы выбираем команды, у которых с одной стороны есть готовый продукт, а с другой — достаточно ресурсов для того, чтобы выйти на китайский рынок.

Недавно был в Южной Корее, где мы строим отношения с корейским технопарком, аналогом Сколково. И тут уже речь идет о возможности для наших компаний завязать партнерские отношения с 14 крупнейшими корейскими холдингами.

Отдельно можно сказать, что мы где-то с лета 2014 года начали развивать наши отношения с Индией. Туда недавно ездила большая российская делегация во главе с Владимиром Путиным. В составе делегации был и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. В ходе поездки состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с комитетом по экспорту информационных технологий Индии. Мы с ними познакомились еще в Гонконге, потом встречались в Бангалоре, и все это закончилось подписанием соглашения. Суть документа в том, что эта организация будет помогать нашим компаниям выходить на индийский рынок. В частности, уже в феврале 2015 года 15 сколковских компаний поедут на роад-шоу в Индию. C другой стороны, мы будем помогать индийским технологическим компаниям выходить на российский рынок. Таким образом, наши приоритеты сегодня — Гонконг, Китай, Корея, Индия. Отдельно стоит упомянуть Японию — в 2015 году мы планируем с помощью биомедицинского кластера Фонда предоставить российским компаниям возможность выхода на японский рынок.

CNews: А как устроены инновационные кластеры в азиатских странах? И применим ли опыт в «Сколково»?

Игорь Богачев: В Азии всегда есть опорный технопарк, где предоставляются физические сервисы для инновационных компаний: офисные площади и центры коллективного пользования. Вокруг работают венчурные фонды. Есть проектные менеджеры, которые помогают проектам развиваться в правильном направлении. Все вместе это очень напоминает экосистему, которую мы стремимся создать в Сколково. А вот менторская панель — это то, что мы позаимствовали с американского рынка. Но в Азии нет менторских панелей, это американское нововведение. В Сколково мы собрали лучшее со всего мира: работа аккаунт-менеджмента — из Европы, менторство и акселерация — из Америки, инфраструктура и центры коллективного пользования — из Азии.

Татьяна Ковлягина

Поделиться

Поделиться