«Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы

Директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС» Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы осветил некоторые проблемы импортозамещения компаний с развитой надежной ИТ-инфраструктурой в России: от нехватки специалистов в области программирования до строгих требований к техническому оснащению. И дал рекомендации ИТ-директорам о том, как их избежать.

Недоработанные решения и нехватка программистов

Процесс импортозамещения в компаниях, имеющих повышенные требования к надежности ИТ-инфраструктуры, имеет ряд «подводных камней» и неоднозначных моментов, начиная с нехватки программистов и заканчивая экстремальными требованиями к инфраструктуре.

Об этом рассказал директор по информационным технологиям «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Глеб Лигачев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. «СО ЕЭС» — компания осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России.

По его словам, в условиях текущей ситуации множество компаний поспешили вывести на рынок свои продукты и платформы в рамках стратегии импортозамещения.

Однако нехватка высококвалифицированных программистов привела к появлению большого количества недоработанных решений, которые были представлены на рынок преждевременно, в стремлении к краткосрочным маркетинговым результатам. Как было отмечено в презентации Глеба Лигачева, компании руководствуются слоганом «Надо продавать, пока идет хайп», от чего появилось много сырых решений.

«В компании-производителе есть визионер, у него есть некое свое представление о том, что нужно создать. Сначала он пытается сделать то, что ему кажется нужным, потом оттуда отбрасывается то, что сделать нельзя либо технически, либо экономически и потом появляется некий продукт. В итоге выясняется, что продукт подходит для небольших компаний с простой инфраструктурой» — рассказал Глеб Лигачев.

Культура производства

Ситуация усугубляется недостаточным уровнем культуры производства, что проявляется в отсутствии актуальной технической документации, конфигураторов, механизмов обновлений версий без потери настроек, тестов на совместимость и, зачастую, полноценной системы технической поддержки.

Лигачев отметил проблему несоответствия декларируемой и реальной функциональности. Часто продавцы продвигают несуществующие возможности, что приводит к рискам заказчиков при внедрении.

Процесс создания большинства отечественных аналогов, как его видит Лигачев, часто носит субъективный характер. Идея продукта формируется внутренним визионером, требования отбираются по принципу понятности ему и технической реализуемости.

Разработка фокусируется на базовой функциональности для первых клиентов, готовых мириться с ограничениями. Дальнейшее развитие превращается в «системную ловушку»: решение обрастает новыми функциями, необходимыми первым невзыскательным покупателям, а не нужными для крупных корпоративных внедрений.

«Если мы нашли и внедрили удачное решение, мы обнаруживаем, что очень быстро производитель, воодушевленный нашей покупкой, начинает буйно развивать свой продукт: появляются новые функции. Причем, так как сам визионер дополнительными знаниями не обзавелся, то начинается разработка в еще более худшем варианте, чем было на старте продукта, либо покупаются какие-то чужеродные продукты, в надежде, что они как-то сами срастутся или в будущем интегрируются» — рассказал эксперт.

Эти модули часто используют разнородные технологические стеки (СУБД, шины данных, операционные системы, системы оркестрации вроде Kubernetes). «Для нас это оборачивается зоопарком технологий, которые мы должны поддерживать и аварийно восстанавливать при сбоях».

«Сейчас стало модным все прятать в Kubernetes, чтобы ты думал, что у тебя все хорошо. А этот зоопарк внутри Kubernetes расходует вычислительные ресурсы по полной и чтобы вывести на экране приветствие, нам надо поднять 10 серверов и три СУБД в кластерном режиме» — комментирует Лигачев.

Кроме того, при расширении функциональности продукты начинают конфликтовать за пользователя, превращая импортозамещение из точечной замены в хаотичное нагромождение конфликтующих экосистем, как это происходит, например, с офисными пакетами и почтовыми клиентами или системами ВКС, мессенджерами и IP телефонией.

При этом выбрать некое комплексное решение затруднительно, так как работоспособность функциональности – динамичное явление, и когда ты должен все заместить в 2023-2025 году, у тебя просто нет этих комплексных систем.

Рекомендации ИТ-лидерам

Глеб Лигачев предложил практические рекомендации компаниям, использующим расширенный корпоративный функционал в своей ИТ инфраструктуре. Он призвал коллег детально изучать предлагаемые решения, не стесняясь задавать вендорам сложные вопросы по сути функциональности. «Крайне важно напрямую общаться с ключевыми разработчиками для подтверждения их реальности и компетентности. Всегда добивайтесь встречи с производителями. Не с директором по продажам, не с гендиректором, а с тем визионером или главным технологом, который там есть» — порекомендовал Лигачев.

Говоря о производстве оборудования, то необходимо учитывать риски обрыва жизненного цикла встроенного ПО из-за санкционного давления на производителей электроники. Время начала импортозамещения играет роль: отсрочка может позволить избежать ранних проблем, если это допустимо. «Чем позже включиться в гонку импортозамещения, тем меньше ты соберешь проблем. Но это если вы можете себе позволить» — сказано в презентации Глеба Лигачева.

Несмотря на объективные сложности главное, по мнению Лигачева, – умение ИТ-руководителя найти баланс между амбициями по внедрению нового и необходимостью гарантировать бесперебойность работы критически важной инфраструктуры компании.

Двойной вызов для развитых компаний

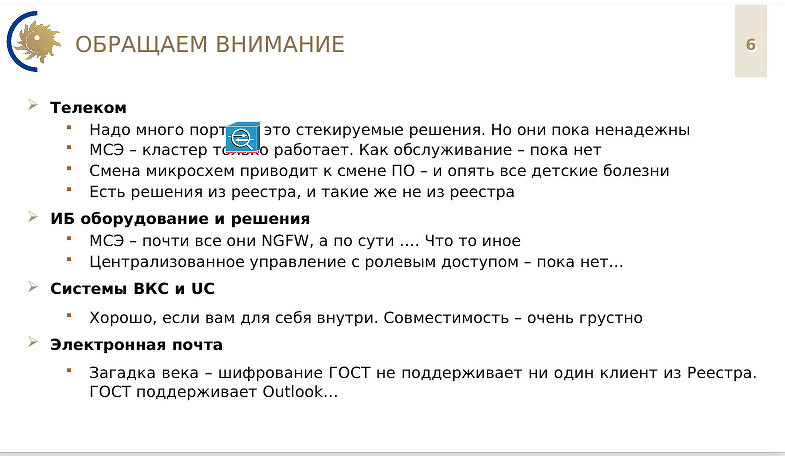

Для технологически продвинутых организаций задача импортозамещения осложняется экстремальными требованиями к инфраструктуре.

Критически важны бесперебойность работы (дублирование питания, кластерные режимы, работа без перезагрузки месяцами), высокая производительность для обработки данных в реальном времени, строжайшее соблюдение требований информационной безопасности и наличие централизованного управления с ролевыми моделями доступа. Лигачев привел конкретные примеры проблем в ключевых доменах.

В телекоммуникационном оборудовании стекируемые решения пока ненадежны, кластерные решения не имеют отработанных процедур обслуживания, а смена элементной базы влечет за собой смену встроенного ПО с возвратом всех «детских болезней».

В сфере ИБ многие заявленные как NGFW решения не соответствуют реальным потребностям, недоработано полноценное централизованное управление распределенной инфраструктурой.

Помимо этого, системы ВКС и унифицированных коммуникаций (UC) демонстрируют крайне низкую совместимость между собой.

Положительные моменты

Глеб Лигачев отметил, что положение компаний различно. Крупные и финансово обеспеченные организации могут позволить себе кастомизированную разработку. Малый бизнес вынужден подстраивать процессы под доступные решения. Негосударственные компании и организации, не относящиеся к КИИ, имеют возможность оттянуть переход ключевых систем в своей инфраструктуре. Однако Лигачев отмечает в текущей ситуации и положительные аспекты.

Необходимость импортозамещения становится стимулом для оптимизации устаревших процессов (например, отказ от Excel-макросов в пользу современных систем аналитики, реинжиниринг при переходе на 1С), внедрения отложенных проектов (коллаборация с документами, ИИ) и появления ответственных вендоров, готовых к диалогу, оперативно вносящих доработки, адаптирующих поддержку под крупных клиентов и соблюдающих дорожные карты.

Что такое CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» собрал рекордное количество участников — более 1200 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 35 стендов инновационных ИТ-компаний.

Поделиться

Поделиться