Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений

Участники организованной CNews Conferences конференции «ERP-системы 2025» обсудили, как происходит импортозамещение и как меняется спрос на решения российских вендоров. Выяснилось, что ERP активно обрастает новой функциональностью, такой как BPM, MDM, ETL, СЭД и другими подсистемами. Для крупного бизнеса это дает возможность цифровой трансформации на базе единой платформы.

Как сделать выбор?

«В 2024 году российский рынок ERP вырос на 12%, а решения отечественных вендоров на нем заняли долю примерно в 60%. Активно идет процесс импортозамещения в таких сферах как машиностроение, ТЭК, финансы и т.д.», — задала тон дискуссии модератор Анжела Патракова, аналитик CNews.

«Время не щадит ничего, включая учётные системы. Примерно так же, как у двух наших заказчиков через 10 лет эксплуатации и развития этих систем пришло время выбора варианта их замены — либо разработка новой с нуля, либо на базе типового решения», — начал свою презентацию «ERP-система: доработка типового решения или разработка с нуля» Павел Глушанок, директор департамента 1С, эксперт по технологическим вопросам РАУ ИТ.

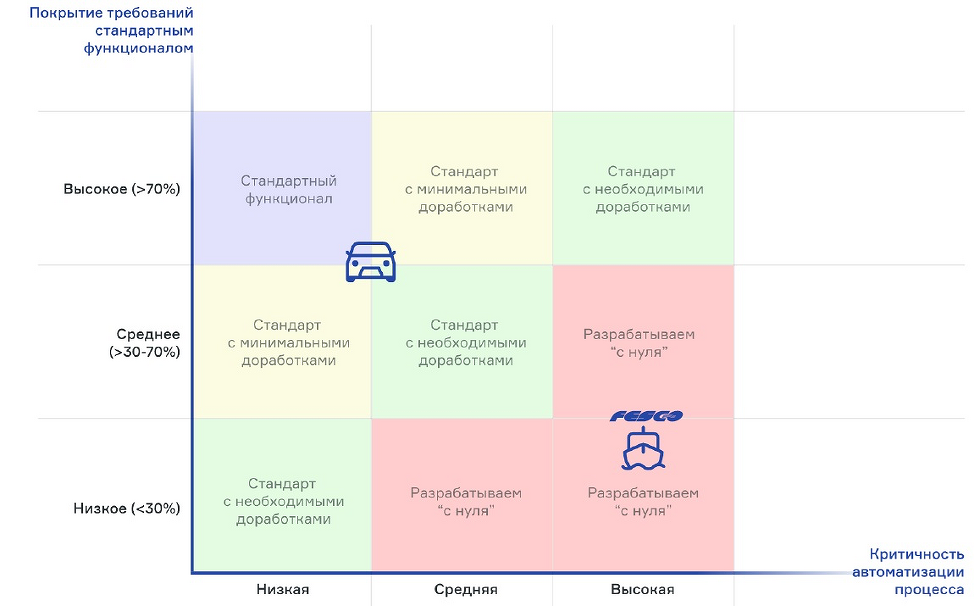

На примере двух успешных кейсов с участием неназванной крупной сети автодилеров и транспортной группы Fesco эксперт привел лучшие практики того, на основании каких метрик можно сделать сложный выбор.

Метрики выбора подхода проектирования

В основе подхода лежит разложение процессов бизнеса по двум осям: уровню покрытия стандартным функционалом и критичностью автоматизации процессов. Далее схема разбивается на некоторое количество сегментов бизнес-процессов, для каждого из которых рассчитывался коэффициент покрытия типовыми решениями 1С. Для автодилеров он находился в диапазоне 50-90%, а у логистической компании в пределах 10-40%.

Собранной статистики вполне хватило для совершения обоснованного выбора стратегии развития новых ERP-систем. А успешный опыт их внедрения, а также тестовой эксплуатации подтвердил жизнеспособность этого подхода.

Партнерство — это не конкуренция, а синергия

Генеральный директор компании «Витте Консалтинг» Артем Акопов предложил к рассмотрению доклад «Будущее партнерских отношений вендоров и интеграторов: как перейти от конкуренции к росту?». Лейтмотивом его выступления стала попытка ответа на ставший в последнее время крайне острый вопрос: «Наши партнерства, как и жизнь, часто бывают сложными и многослойными. Мы видим, как вендоры и интеграторы борются за свое место под солнцем. Но вот можем ли мы идти все вместе в одном направлении?».

По мнению спикера существуют четыре ключевых барьера, которые тормозят рынок в целом. Это «условные партнерские программы», прямые продажи вендоров в ущерб интеграторам, дефицит квалифицированных кадров, а также жёсткие ограничения на кастомизацию решений.

Win-Win модель: 4шага к доверию на рынке ERP

По данным некоторых аналитиков, рынок ERP имеет существенный потенциал для роста, но есть нюансы. Артем Акопов в этой связи выступил с предложением: «Мы вступаем в эру экосистем, где выигрывают все. И если каждый из нас будет стремиться поддерживать друг друга, то весь рынок ERP будет двигаться к общей цели. Поэтому, наш общий путь — это путь партнерства, где каждый дополняет другого, где все выигрывают».

Кардинальные изменения ERP под поколение «Альфа»

«Как известно, b2b-продукты нужны для взаимодействия бизнеса с бизнесом. В этой связи, глядя на существующие ныне компании, мы не можем даже предположить, что будут собой представлять компании будущего. Если сейчас компания — юридически эволюционировавшая форма понятия company (группа людей, общность), то чем будет компания через 20–30 лет — большой вопрос», — заявил Кирилл Гончаров, директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad.

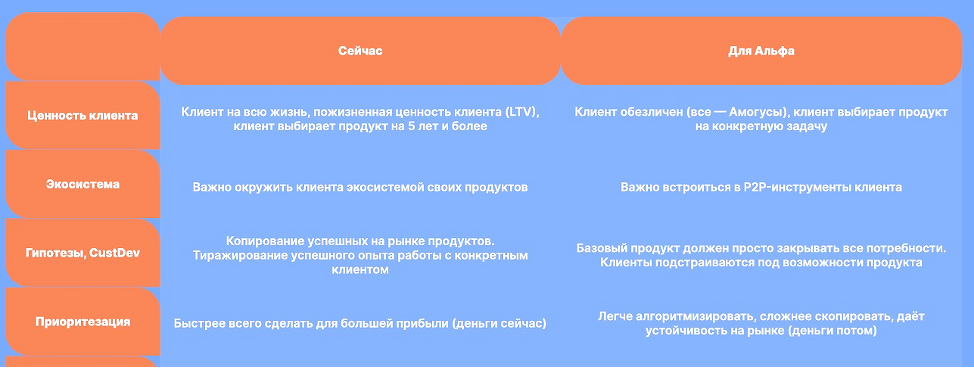

Для объяснения происходящих в мире событий и исторических закономерностей эксперт предлагает использовать разные походы, например, теорию поколений. Сейчас b2b-решения стремятся быть монополистами в своих нишах, где они увеличивают цены и снимают сливки, ориентируясь на поколение Z. Им важно обеспечивать своё воспроизводство, чтобы хватало денег на жизнь. Именно поэтому текущая ключевая модель монетизации — SaaS-подписка и on-premice. Для поколения «Альфа» ключевой моделью монетизации будут Pay-as-you-go (PAYG) и Pay-to-win (P2W) — плати только за то, что используешь и за победу. Будущие поколения не захотят платить цену, которую кто-то просто установил.

Что будет нужно поколению «Альфа»?

Современные поставщики нацелены на создание вокруг пользователей замкнутых экосистем собственных решений, чтобы минимизировать вероятность перехода к другим игрокам рынка и сохранить лояльность потребителей. Чем сильнее клиент интегрирован в такую систему, тем труднее ему отказаться от привычных сервисов и продуктов.

Однако в перспективе тенденция изменится — компании начнут адаптироваться к новым peer-to-peer инструментам, используемым клиентами. Коммуникация между пользователями выйдет на принципиально новый уровень взаимодействия посредством цифровых двойников или единого цифрового образа, выполняющего роль представителя индивида. У подрастающего поколения «Альфа» основными критериями выбора станут именно качество продукта и удобство пользования, тогда как принадлежность бренда к конкретной экосистеме перестанет играть решающую роль.

Какой вывод делает из сказанного Кирилл Гончаров: «Разработчики b2b-решений вообще не готовятся к приходу поколения “Альфа”, а их продуктовый дизайн не соответствует реалиям будущего. Чтобы это предотвратить, нужно запустить цепочку кардинальных изменений. Например, популярным сейчас ERP-системам, чтобы спастись, следует поменять бизнес-модель: базовый продукт сделать бесплатным, окружить его искусственным интеллектом и продавать токены для использования ИИ».

Тактический подход вместо стратегического

Александр Бражников, директор по информационным технологиям Perfomance Group, сделал презентацию «Как избежать тактических ошибок, оптимизировать процессы и подготовить команду?» на базе кейса внедрения ERP в FMSG-холдинге.

Первое, о чем заявил спикер: «ERP — это про людей, а не про технологии. 70% компаний терпят неудачу при внедрении ERP из-за сопротивления сотрудников». При этом, по его данным, даже в случае успешного запуска привыкание сотрудников к ней начинается только со второго года эксплуатации.

Какие же основные ошибки допускаются при выборе ERP? Александр Бражников уверен: «Тактический подход используется вместо стратегического. Система должна следовать стратегии, а не определять ее. ERP без оптимизации бизнес-процессов — это цифровое болото. Наконец, ERP — это не система. Это культура!».

Каждый из этих тезисов был подробно разобран с учетом полученного практического опыта внедрения ERP, который однозначно доказал — выбор ERP всегда является частью цифровой трансформации, призванной автоматизировать порядок, а не хаос. Только в этом случае появляется шанс трансформировать сопротивление людей в «адвокацию».

Настало время хороших проектов

Своим практическим опытом поделился и Станислав Ромащев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ) в докладе «Выстраивание ИТ-инфраструктуры вокруг 1С:ERP». «Для меня любовь к 1С ближе к стокгольмскому синдрому, поскольку очень много проблем и очень сложно их решать. Но за неимением альтернативы 1С является решением номер один у нас в стране и останется таковым еще надолго», — сорвал аплодисменты Станислав Ромащев. У него получилось коротко и емко объяснить текущую непростую ситуацию аудитории, которая на собственном опыте уже многое успела попробовать. Но при этом, главное — опыт начал переходить из количества в качество, поэтому стали получаться проекты, о которых нестыдно рассказать на профильной конференции CNews.

Проект на ИЗТТ отличало то, что он являлся комплексным с одновременным переходом двух заводов в одну учетную систему. В итоге удалось осуществить одновременный перевод двух площадок завода без остановки производства для смены старой системы на новую в режимах круглосуточной работы площадок. А через два месяца после старта была передана поддержка в руки аналитиков и разработчиков самого ИЗТТ.

«Тем не менее, если системой реально пользуются, ее невозможно не развивать, иначе она превратиться в мертвую систему. С каждым изменением, как бы тщательно оно не согласовывалось, появляются возмущения пользователей. Поэтому действительно, верно подмечено другими докладчиками, привыкание к ERP можно считать этапом внедрения. И к этому этапу разработчикам необходимо быть готовыми, вырабатывая у пользователей новые навыки и насмотренность к интерфейсам», —таким был финальный совет собравшимся в зале от Станислава Ромащева.

Совместный доклад экспертов

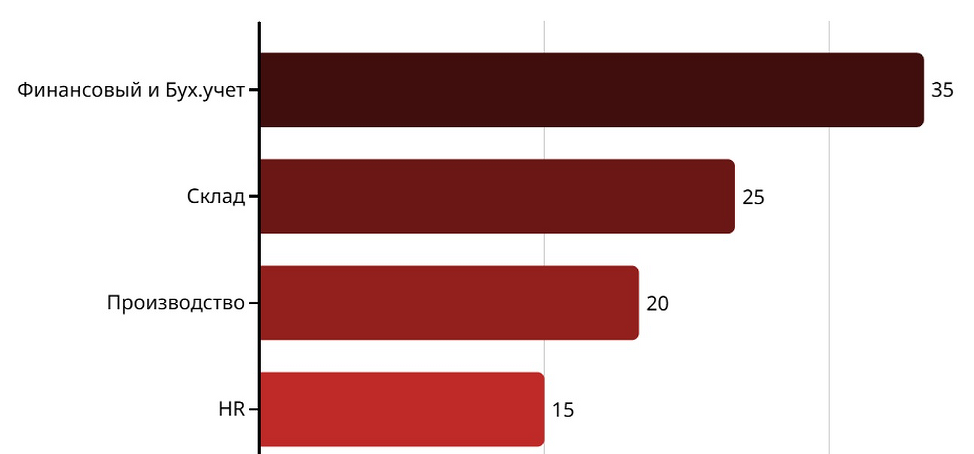

Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации, и Анастасия Шабалина, руководитель проектов автоматизации компании Arlift выступили с совместной презентацией «Функциональные требования к ERP-системам в России», в которой обсудили ключевые тренды и функциональные требования к учетным системам, а также погрузились в детали выбора и внедрения решений.

Приоритетными направлениями деятельности Arlift является сдача в аренду, продажа и сервисное обслуживание спецтехники, которой у компании несколько тысяч единиц. Соответственно, наличие оптимальной ERP-системы является критически важным моментом. Знаниями, полученными при анализе этого рынка ПО, спикеры посчитали нужным поделиться с коллегами.

Анастасия Шабалина отметила: «Целевая аудитория для ERP-систем в России состоит из трех сегментов: госкомпании и крупный бизнес, компании с разрозненными системами, а также сегмент быстро растущего бизнеса. Последний наиболее интересен, поскольку они нуждаются в оптимизации внутренних процессов и централизации данных для эффективного роста и масштабирования бизнеса»

Запросы на автоматизацию в рамках ERP в России

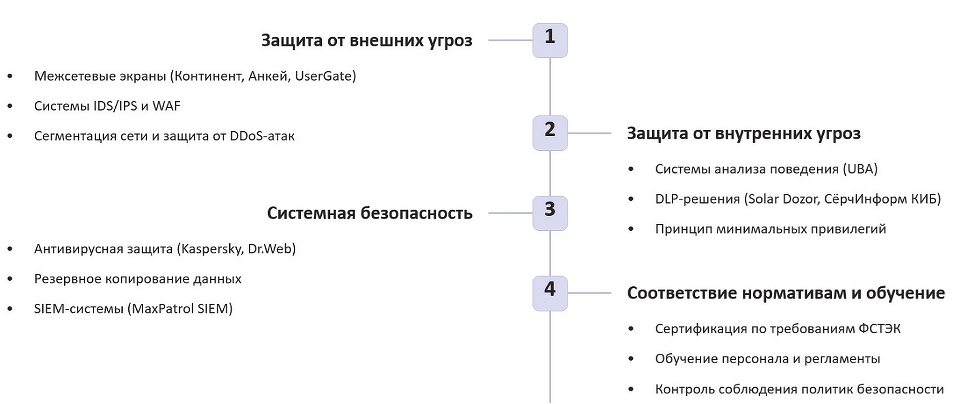

«На текущий момент времени в свете взрывного роста хакерских атак и ужесточения законодательства в области ПДн я все больше и больше времени и внимания буду уделять проблемам кибербеза. Если бы ERP по умолчанию имели достаточную защиту, то это бы сэкономило нам ресурсы для других проектов. Но, поскольку ERP хранит в себе практически все данные о компании, то приходится думать о некоем чек-листе мер безопасности для российских ERP-систем», — отметил Владислав Прокопович.

Чек-лист мер безопасности для российских ERP-систем

По мнению спикеров, производители систем обязаны оптимизировать архитектуру своих решений для снижения нагрузки на инфраструктурные мощности. Предпочтительной является минимизация количества серверных компонентов при сохранении необходимой производительности, чтобы уменьшить требования к аппаратному обеспечению.

Уникальный проект и достойные результаты

Наталья Иванова, руководитель направления развития бизнес-процессов ГК «Остек», специализирующейся на автоматизации высокотехнологичных производств, поставке оборудования и ПО, в своей презентации «Внедрение 1С:ERP в Группе компаний» поделилась деталями своего проекта.

Проект стартовал в декабре 2023 года и завершился в ноябре 2024 года. Он предусматривал одновременный перевод нескольких бизнес-единиц в «1С:ERP» с осуществлением интеграций с «1С:ЗУП КОРП» и «1С:Документооборот 8 КОРП».

С чем пришлось столкнуться? Во-первых, с неготовностью пользователей и отсутствием понимания ими необходимости новой системы. Во-вторых, конец года и масса других неотложных задач. В-третьих, возникли сложности с переносом доработок, сделанных для «1С:КА». Подход «копипаст» не подошел, перенос данных потребовал высокой квалификации специалиста. И, наконец, возникли ошибки данных при переносе.

Тем не менее, достигнуты повышение прозрачности учета и планирования, а также контроль полноты и непротиворечивости данных. Обеспечена полная автоматизация регламентированной и управленческой отчетности. Осуществлено эффективное поддержание управления предприятием от планирования до расчетов и т.д.

Экономический эффект внедрения

«Экономический эффект внедрения составил: сокращение трудозатрат в подразделениях — 30%, ускорение получения управленческой отчетности — 25%, ускорение получения регламентированной отчетности — 25%, сокращение сроков исполнения заказов/оказания услуг — 25%», — отчиталась Наталья Иванова в финале презентации.

ИИ и ERP-системы

Глеб Шуклин, эксперт в области ИИ, экс-директор Ассоциации больших данных, амбассадор университета Зерокодер предложил аудитории доклад «GenAI как Low/No code технологии разработки для ERP-систем». Красной нитью его выступления стал тезис о том, что сегодня на помощь компаниям приходят новые возможности ИИ и промпт-инжиниринга, ускоряющие процессы, улучшающие опыт использования в связке с ERP и большими данными.

Есть и другой тренд: Low/No code-платформы могут сократить время разработки до 90%. По сравнению с обычными платформами для разработки приложений, они потребляют на 70% меньше ресурсов. Осталось объединить воедино оба тренда.

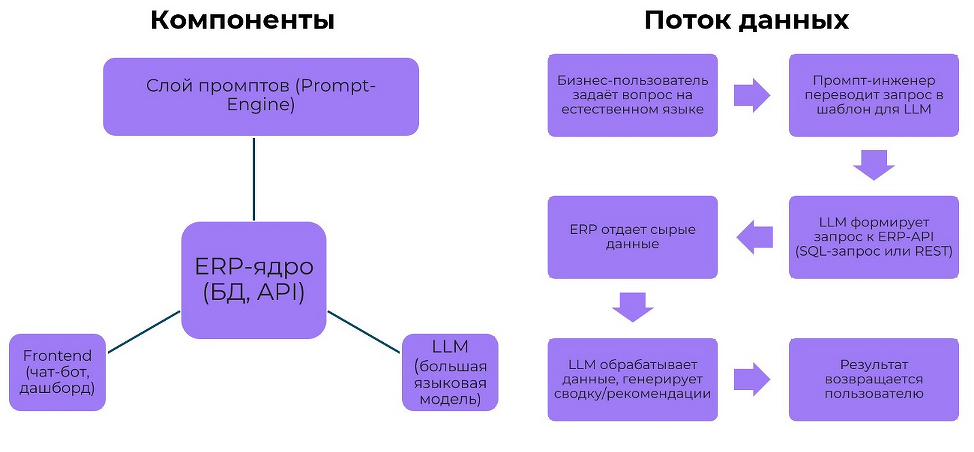

Архитектурная схема «ERP ↔ LLM ↔ Бизнес-пользователь»

В этой связи спикер отметил: «Архитектуры новых ERP-систем изначально проектируются с учётом модульности, событийности и возможности “выносить” логику в независимые компоненты (ИИ, BI, мобильные фронтенды). Такие системы становятся все более популярны и могут быть совместимы с нейросетевыми решениями, которые часто доверяют промпт-инженерам. Таким образом, «цифровые навыки сотрудников — основа завтрашней конкурентоспособности любого бизнеса».

Сергей Елисеев, ИТ-директор компании World Dent, рассказал о том, как использовать LLM в микросервисной ERP. В частности, хорошо работает микросервис транскрибации звонков клиентов, который интегрирован с «1С-Битрикс». Неплохие результаты показал сервис аналитики диалогов. А маркетологи весьма довольны телеграмм-ботом, который стал единой точкой в сервис исследований на базе генератора.

Эксперт подробно остановился на «генераторе исследований»: «Это сервис, который анализирует запрос и декомпозирует его на структурные элементы. На основе этого анализа система автоматически формирует набор релевантных вопросов, которые наиболее эффективно могут помочь достигнуть целей исследования».

Сергей Елисеев сделал вывод: «ИИ в связки с ERP помогает перейти от синтетических данных до умной аналитики: это и генерация пользователей, кластеризация диалогов и AI-рекомендации для бизнеса».

ERP с точки зрения закона

Финальным спикером конференции стал Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР с докладом «Интеллектуальная собственность и данные: советы юриста по разработке и использованию ERP-систем» в котором он разобрал ключевые правовые вопросы при разработке и использовании ERP-системы.

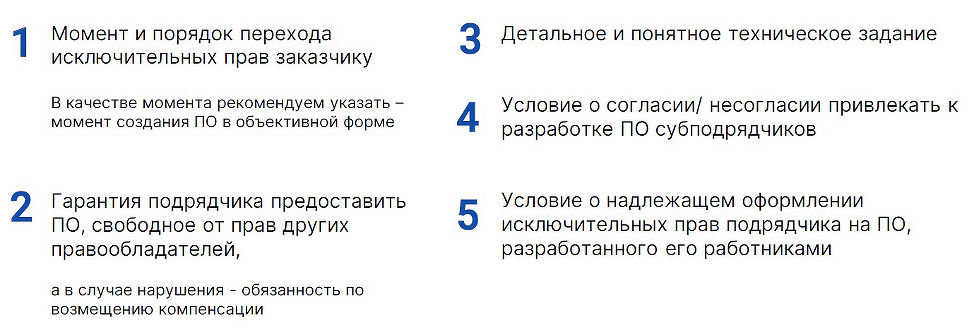

Артем Евсеев задал и ответил на риторический вопрос: «Что такое ПО с точки зрения закона? Это комбинация ядра с его библиотеками и модулями, а также надстройки. Это отдельная программа, созданная поверх ядра, расширяющая или дополняющая его функциональность. Она не изменяет исходный код ядра, а взаимодействует с ним, передавая и получая данные. Поэтому с точки зрения юриста, если подрядчик разрабатывает доп. функционал (надстройку), крайне важно предусмотреть условия о принадлежности исключительных прав заказчику. А иначе появляется риски невозможности использования или ограничения коммерциализации всего ПО».

Что стоит предусмотреть в договоре на внешнюю разработку ПО?

Но если бы только этим ограничивались правовые риски. Наоборот, это только начало. Поэтому эксперт дал несколько рекомендаций о том,что стоит проверить при разработке ERP системы.

Во-первых, закрепите в договоре, что исключительные права на ПО и иные РИД принадлежат Вам как работодателю или заказчику, а также укажите момент и порядок перехода исключительных прав.

Во-вторых, в ТЗ укажите конкретный функционал, интерфейс, требования к совместимости и пользовательские сценарии. В договоре SLA пропишите уровни качества, допустимые дефекты, порядок устранения ошибок и методы тестирования.

В-третьих, пропишите порядок использования стороннего (в т.ч. open source) ПО и ответственность за нарушение прав третьих лиц. И, наконец, проверьте, соблюдены ли требования 152-ФЗ «О персональных данных».

Поделиться

Поделиться