Последовательное улучшение показателей энергоэффективности зданий и сооружений – процесс, который идет уже довольно давно и его сложно отнести к разряду технологических новаций.

Умное здание как сервис

Новация состоит в том, что уменьшение зависимости здания от внешней коммунальной инфраструктуры вследствие повышения энергоэффективности сочетается с увеличением зависимости от новых «облачных» сервисов, глубоко интегрированных в инженерные и ИКТ-системы зданий и сооружений. А концепция «интеллектуального здания» станет основной при выборе подходов к оснащению всех видов объектов инфраструктуры такими системами.

Важно отметить, что, как и в случае с идеей виртуализации сетевых функций (network function vitrualization, NFV), такой подход даст возможность хотя бы частично вынести функционал здания на уровень сервиса, чтобы назначение здания в большей степени определялось теми сервисами, в которые оно будет интегрировано, а не его оснащением и архитектурными особенностями. Речь идет не просто о потреблении подключенной услуги, как, например, в случае со спутниковым телевидением, а именно об интеграции инженерных и ИКТ-систем в эту услугу как ее инфраструктурного элемента. Интеграцию вплоть до отдельных элементов этих систем. Переход на IPV6 позволяет присвоить постоянный IP-адрес хоть каждому вентилю в системе отопления и каждому осветительному прибору, что вполне может оказаться необходимым, в частности, для динамического поддержания качества видеоизображения, которое, как известно, больше зависит от освещенности, нежели от количества мегапикселей в матрице камеры. Причем в автоматическом режиме по запросу от сервиса видеоконференцсвязи к сервису управления освещением при изменении интенсивности естественного освещения. Появляется возможность реализовать настолько детальный режим мониторинга и управления, насколько это необходимо. И реализовать его выполнение в автоматическом режиме, но не нагружая при этом объект сложной, требующей постоянного обслуживания техникой.

Облачные сервисы необходимо рассматривать как неотъемлемый элемент индустрии инфраструктурного строительства, причем уже самого ближайшего будущего. При использовании лишь нескольких имеющихся в современных гаджетах устройств (модуль определения местоположения GPS/GLONASS, акселерометр, гироскоп, фото/видеокамера, сенсорный экран, получающий распространение NFC-модуль) реализованы даже не десятки, а сотни популярных сервисов. Сложно даже предположить, какую широкую их номенклатуру можно реализовать применительно к «умному» зданию, только перечень номенклатуры систем которого составляет несколько десятков пунктов.

Но даже при всем их потенциальном разнообразии облачные сервисы можно разделить на два основных вида. Первый – это инфраструктурные сервисы, централизованно, в автоматическом или автоматизированном режиме оптимизирующие работу всех систем здания в зависимости от текущего режима его эксплуатации.

В настоящее время такие сервисы отсутствуют, доступны лишь сервисы телеметрии и ручного телеуправления отдельными системами здания. Причем это аппаратно зависимые сервисы, представляющие из себя лишь некое расширение функционала установленного в здании оборудования, но не самостоятельный сервис. А автоматическое управление системами здания пока возможно лишь локально и требует установки всех элементов системы автоматизации, включая диспетчерскую, непосредственно на объекте, «on site», и, как следствие, постоянного или временного присутствия на объекте персонала, обеспечивающего эксплуатацию весьма капризного и сложного оборудования. Как уже говорилось выше, такой подход вполне оправдан для традиционной «монолитной» бизнес-модели экономики, если объектом автоматизации является крупный бизнес-центр. Но он совершенно не подходит для формирующейся сетецентрической экономики, инфраструктурными элементами которой являются относительно небольшие территориально распределенные объекты коммерческой, производственной и жилой недвижимости. Неким «зачатком» облачного инфраструктурного сервиса можно назвать весьма распространенную услугу пультовой охраны, когда на охраняемом объекте устанавливается различное телеметрическое оборудование (видеокамеры, герконы, датчики объема, задымления и пр.), а поступающая с него информация собирается и обрабатывается в центре управления поставщика услуги.

Второй вид облачного сервиса – это прикладные сервисы, обеспечивающие потребности находящихся в здании людей и реализующие функциональное назначение этого здания. Такие сервисы, массовые и корпоративные, уже существуют и активно развиваются. Это деловые сервисы, такие как онлайн-торговля, дистанционное банковское обслуживание, облачная бухгалтерия и управленческий учет, логистика, CRM и много другое. Это прикладные ИТ-сервисы, такие как виртуальное рабочее место целиком или аренда отдельных видов софта по модели SaaS, а также аренда виртуальных серверов и дисков. Это социальные сервисы, такие как телемедицина или полноценное интерактивное дистанционное обучение. И, разумеется, развлекательные услуги, такие как сервисы потокового видео, онлайн-игры и т.д.

Многие прикладные сервисы (например, телемедицина), также как и инфраструктурные, задействуют элементы телеметрии и телеуправления объекта и должны быть интегрированы с инфраструктурными сервисами.

Общими требованиями к устанавливаемой на объекте управления инфраструктуре, способной взаимодействовать с облачными сервисами, помимо широких возможностей по удаленному управлению, является существенно более высокий уровень доступности (отказоустойчивости) как систем в целом, так и отдельных элементов, в сочетании с их унификацией и возможностью быстрой и простой замены в случае выхода из строя.

Капитальные затраты

Очевидно, что уже в обозримом будущем в усредненной структуре затрат на реализацию инфраструктурных проектов существенно снизится доля традиционно превалирующих расходов на выкуп земли под строительство, выполнение общестроительных работ и подключение к внешним инженерным сетям. Кроме того, существенная часть затрат на оснащение объекта инженерными и ИКТ-системами будет вообще вынесена из капитальных затрат в операционные.

Это произойдет, во-первых, благодаря изменению географии строительства коммерческих объектов. В коммерческой недвижимости приоритет от дорогостоящих зданий офисов и торговых центров из монолитного железобетона, расположенных на «золотой» городской земле, постепенно смещается в сторону быстровозводимых, расположенных за городом складских и производственных комплексов с высокой степенью автономии по коммунальным системам. А в жилом сегменте уже сейчас стабильно высокую долю занимает индивидуальное строительство вне границ крупных населенных пунктов, со схожей со складами структурой затрат на строительство. Во-вторых, за счет переноса части функционала инженерных и ИКТ-систем зданий и сооружений в облако, о чем уже говорилось. В-третьих, за счет повышения энергоэффективности зданий и сооружений, вплоть до полной их автономии (энергетической нейтральности).

Отсюда следует, что и структура эксплуатационных затрат также изменится. Сократится доля расходов на традиционные коммунальные услуги, а практически отсутствующие сейчас расходы на внешние облачные инфраструктурные и прикладные сервисы будут весьма существенны.

Рынок умного жилья

О том, насколько велик потенциал индустрии облачных инфраструктурных сервисов, можно судить по следующим цифрам. Если перевести из капитальных затрат в эксплуатационные облачные хотя бы 10% стоимости нового строительства только индивидуального жилья, то при условии примерно равной стоимости обоих вариантов рынок облачных инфраструктурных сервисов составит не менее 300 млрд руб. ($10 млрд.) ежегодно.

И это потенциальный спрос только со стороны нового строительства и только индивидуальных жилых объектов. А если добавить сюда вполне реальную возможность переоснащения существующих жилых многоквартирных и коммерческих помещений с подключением и их к облачным сервисам, то цифру в $10 млрд можно смело умножать на десять. Для сравнения: по самым оптимистичным оценкам объем услуг всех действующих в России коммерческих дата-центров составит в 2013 г. не более $0,4 млрд.

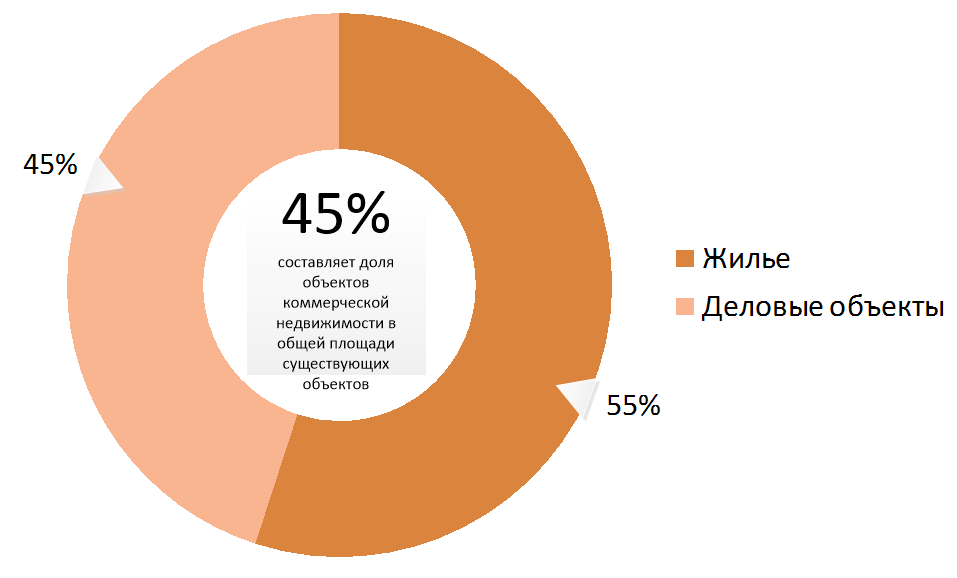

Основным генератором спроса будет все-таки удаленное от традиционных благ цивилизации индивидуальное жилищное строительство. Хотя пропорции между площадью существующих жилых и деловых объектов соотносятся как 55 к 45 соответственно, по приросту этих площадей жилая недвижимость примерно в 20 раз опережает коммерческую.

Соотношение коммерческой и жилой недвижимости

Источник: ОКБ МИРЭА, 2013

Тем не менее, интерес со стороны коммерческого сектора также будет весьма существенным, но по другой причине. Ввиду возникновения весьма непредсказуемой ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости, вызванной снижением спроса со стороны традиционных арендаторов, востребованной будет универсализации объектов коммерческой недвижимости за счет «вывода» функционала здания на уровень облачных сервисов. Это даст возможность без существенных капитальных затрат в широком диапазоне изменять назначение объекта в зависимости от запросов со стороны компаний-арендаторов различной специализации.

В случае успеха облачных сервисов может увеличиться спрос как на «объектовое» оборудование, так и на создание центров дистанционного автоматизированного управления. Но первичен все-таки спрос на сервисы, именно он создает потребность в установке необходимого для его использования оборудования. По аналогии – набирающие сейчас популярность сервисы потокового видео создают новую волну ШПД-подключений домохозяйств к интернету.

Сокращение доли общестроительных работ в структуре стоимости создания объекта инфраструктуры, конвергенция инженерных, телекоммуникационных и информационных систем с выносом функционала активного оборудования на уровень сервиса и оснащением объекта датчиками и исполнительными устройствами, управляемыми дистанционно и не требующими квалифицированного обслуживания, – все это может кардинально изменить расклад сил между подрядчиками. Так, исчезнет широко используемая сейчас возможность мелкого дробления систем между различными подрядчиками, а роль головного исполнителя от компаний строительной специализации вполне может перейти к компаниям, специализирующимся на оснащении объектов недвижимости «умной» начинкой и их эксплуатации. Это будут не системные интеграторы, а совсем другие компании. Во-первых, они должны идти от сервиса, а не от оборудования, не от инсталляции, а от эксплуатации. Во-вторых, от обслуживания компактно расположенных крупных объектов к обслуживанию территориально распределенных объектов небольшой площади, от преимущественной работы с государственными структурами и крупными коммерческими компаниями к работе с физическими лицами. Нетрудно заметить, что к этой модели наиболее близки операторы связи.

Индивидуальное производство

С промышленными объектами сферы материального производства происходит ровно то же, что и с другими инфраструктурными объектами.

Производство уже сейчас настолько тесно связано с услугами, что трансформация бизнес-модели сферы услуг неминуемо приведет и к трансформации производственной сферы на базе облачной модели. Такие ее свойства, как принцип самообслуживания и возможность индивидуализации, уже в обозримом будущем приведут к закату эры традиционного массового производства и его трансформации в массовое производство персонифицированной продукции с созданием сквозной интерактивной цепочки от конечного потребителя продукта до конечного его производителя. Это, в свою очередь, потребует радикальной модернизации производственных мощностей с переходом на тотальную автоматизацию и глубокую онлайн-интеграцию с облачными сервисами, которые этим оборудованием и будут управлять.

Как и в случае с проектами в сфере коммерческой и жилой недвижимости, существенная часть затрат на реализацию инфраструктурных проектов в производственной сфере будет вынесена за рамки инвестиций в основные фонды (CAPEX) и переведена в операционные затраты (OPEX). Структура инвестиций в основные фонды изменится в сторону уменьшения капитальных затрат в пользу затрат на новые разработки (R&D). Более того, при использовании технологии трехмерной печати возможен крайний вариант, когда производство новой продукции потребует только инвестиций в R&D, вообще без инвестиций в производственные фонды (станки и оборудование), и операционных затрат на реализацию сервиса доступа потребителей к трехмерным моделям изделий вместо производства и доставки изделий.

Такая трансформация выбивает почву из-под ног у тех стран, чье основное конкурентное преимущество на глобальном рынке разделения труда состоит в невысокой стоимости рабочей силы низкой и средней квалификации. Для высокотехнологичных производств с высокой степенью автоматизации это просто не актуально.

Отсюда следует, что вполне возможна волна возврата производственных мощностей в Европу и Северную Америку. В новых экономических реалиях такое размещение будет более оправданным, поскольку именно на развитые страны пока приходится основной объем потребления, а для индивидуализированного производства фактор близости к потребителю играет существенно большую роль, чем для традиционного массового. Кроме того, в развитых странах по-прежнему сосредоточены основные R&D центры, а также производство средств производства. Да и высокий уровень безработицы в развитых странах, особенно среди молодежи, будет подталкивать магистров экономики, финансов и менеджмента к переучиванию на инженерные специальности.

Напрашивается вывод, что совершенно неожиданно и у России появляется шанс на реванш в, казалось бы, окончательно проигранной битве за «место под солнцем» в системе международного разделения труда. Более того, износ основных фондов в отечественной промышленности зашкаливает за 80%, это означает, что, в отличие от стран Юго-Восточной Азии, терять нам совершенно нечего. В России нет «неотбитых» инвестиций в физически новое, но зато есть стремительно морально устаревающее производство. Пропустив один этап промышленной модернизации, мы с оставшимся у нас производственным хламом как раз поспели к началу нового. И, за исключением такого показателя, как высота административных барьеров, фактически находимся в не худшем положении для старта в новую облачную эру, нежели тот же «производственный цех глобальной экономики» Китай. И даже в лучшем положении, поскольку помимо близости к обоим центрам потребления (к западу от Урала – к Европе, к востоку – к Северной Америке) у нас сохраняется уникальный еще не до конца утраченный советский инженерный потенциал, столь востребованный уже в новых экономических условиях глобальной облачной экономики. Дело за малым – этот шанс реализовать.

Поделиться

Поделиться