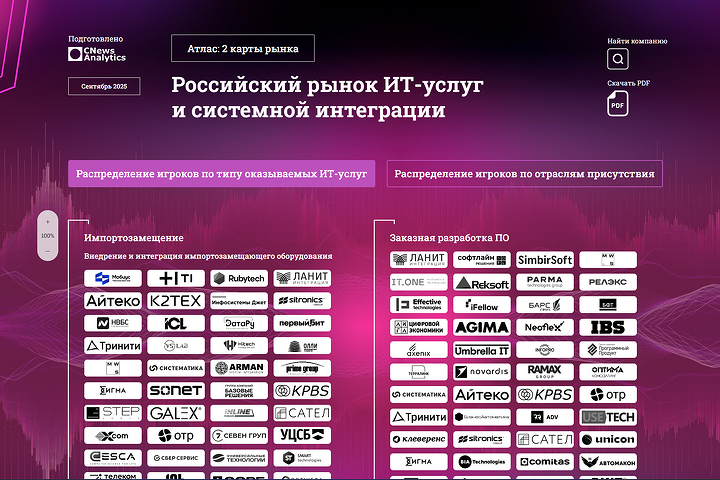

Отечественный рынок ИТ-услуг и системной интеграции за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Если ранее поставщики занимались преимущественно внедрением и поддержкой западных решений, то теперь ключевая услуга — консалтинг, в частности, создание подробных дорожных карт по переходу на российские разработки. Как только игроки рынка начинают реализовать масштабные проекты, они сталкиваются с несколькими проблемами. Наиболее острые — плохая совместимость отечественных платформ с оборудованием и друг с другом, а также нехватка специалистов, обладающих экспертизой для работы именно с российскими системами.

В умеренных темпах

Спрос на ИТ-услуги и системную интеграцию в России ежегодно стабильно растет на фоне процессов импортозамещения, повышения цифровой зрелости компаний, а также дефицита внутренней ИТ-экспертизы. По мнению опрошенных CNews лидеров отрасли, этот сегмент в ближайшие годы будет и дальше развиваться, однако не столь взрывными темпами, как это было в 2022–2023 гг. Если говорить про факторы, замедляющие развитие рынка, то один из них — высокая ключевая ставка. Она затрудняет бизнесу доступ к финансированию, приводит к сокращению инвестиционных бюджетов и отказу от ряда запланированных ИТ-проектов.

«Рынок системной интеграции мы оцениваем в 2024 году на уровне 300 млрд в сегменте промышленной интеграции. Прирост на 2025–2026 гг. ожидается на уровне от 15% до 30% в зависимости от динамики ключевой ставки, так как она сильно влияет на возможности инвестиционных программ целевых клиентов», — считает Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома».

«Влияние этого тренда заметно в госкорпорациях, банках, промышленности и телекоме. Однако рынок все равно успешно развивается. На следующий год мы прогнозируем рост сегмента не менее, чем на 18–20%», — добавляет коммерческий директор, управляющий партнер сегмента «Финансовые институты» IBS Илья Третьяков.

Высокая ключевая ставка отчасти влияет и на структуру рынка, вследствие чего наблюдается M&A-активность.

«Заказчики, включая госсектор, КИИ и компании enterprise-сегмента, требуют комплексной замены решений в составе ИТ-инфраструктуры «под ключ», что стимулирует создание вертикально интегрированных игроков: ИТ-компании объединяются и создают партнерские экосистемы, что позволяет предложить рынку широкий спектр компетенций в режиме единого окна, ускорить внедрение и повысить качество сервиса», — отмечает Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок».

По мнению Владимира Лаврова, генерального директора Softline, такие объединения — не просто ответ на вызовы, а следующий этап эволюции отрасли. На рынке формируются платформенные игроки, способные предоставлять полный цикл решений — от разработки до внедрения — как внутри страны, так и за ее пределами. Если тренд сохранится, то произойдет дальнейшее усиление ключевых экосистем, которые будут конкурировать не продуктами, а полнотой технологического предложения.

При этом, несмотря на волну слияний и поглощений, общая картинка на рынке ИТ-услуг и системной интеграции в последние годы мало изменилась, чего не скажешь, например, о рынке разработки программного обеспечения и оборудования.

«В России с 90-х годов ключевые игроки так и продолжают оказывать свои услуги, потому что они давно завоевали деловую репутацию хороших партнеров с глубокой экспертизой. После 2022 года появились компании с выходцами из западных вендоров, но значительную долю рынка они не заняли. Из года в год постепенно увеличивается количество инсорсинговых компаний, которые работают в рамках конкретной финансово-промышленной группы. Со временем эти организации пытаются выйти и на коммерческий рынок, однако это значительно сложнее, чем они предполагают», — резюмирует Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет».

«Двойное» импортозамещение

В последние три года на рынке значительно изменился спрос. Если ранее ключевыми услугами были внедрение и поддержка иностранных решений, то теперь — ИТ-консалтинг. В частности, речь идет о построении дорожных карт по миграции на отечественное ПО и оборудование для предприятий в различных отраслях.

«Одна из основных компетенций, которую ждут от интегратора сегодня, — создание кастомизированных комбинаций решений под специфические задачи бизнеса. В силу того, что многие отечественные производители находятся в стадии роста и фокусируются на развитии продуктов, им не всегда хватает ресурсов на работу с заказчиками, поэтому после ухода зарубежных вендоров со стороны компаний enterprise-сегмента увеличился спрос на различные ИТ-услуги. Усилилась роль и самих интеграторов, которые выполняют проекты импортозамещения под ключ: от аудита ИТ-инфраструктуры и помощи в выборе решения до внедрения и сопровождения», — уверен Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок».

В прошедшие несколько лет изменился подход к реализации проектов. Ранее чаще всего ядром всей ИТ-инфраструктуры были решения от одного вендора. Сейчас российские интеграторы собирают мозаику из лучших российских разработок разных поставщиков.

«При импортозамещении наблюдается тенденция, когда для каждой бизнес-задачи выбирается наилучшее решение/система в своем классе (best-of-breed), и перед компаниями стоит задача эти системы друг с другом интегрировать. Автоматизация бизнес-процессов становится более комплексной: выбрать по ряду критериев наиболее подходящие системы и определиться с программным обеспечением, которое решит задачу интеграции между системами различных производителей», — считает Алексей Кондратюк, заместитель директора по консалтингу Novardis.

За прошедшие несколько лет подход к работе изменили и сами заказчики. Они стали куда более вдумчиво подходить к реализации столь масштабных проектов. По словам опрошенных CNews экспертов, на рынке присутствуют кейсы, когда предприятия вынуждены менять уже российские решения, так как внедряли их в спешке.

«Тогда перед многими стояла задача — максимально быстро перейти на отечественное ПО, чтобы не попасть под какие-то ограничения в работе инфраструктуры. Это привело к тому, что некоторые проекты по импортозамещению не оправдали себя, и позже компании выбирали более перспективные продукты на базе тестирований их функциональности и совместимости с другим ПО. Процессы импортозамещения будут набирать обороты, так как многие российские вендоры имеют достаточно зрелые решения», — уверен Максим Мельситов, директор по развитию направления разработки и внедрения ПО компании «Инфосистемы Джет».

Несмотря на общий тренд на импортозамещение ИТ-инфраструктуры и определенные сложности при использовании западных решений, остаются компании, которые откладывают миграцию на российские софт и железо в долгий ящик. По этой причине высокий спрос на поддержку иностранных решений сохраняется и вряд ли снизится в ближайшие три года.

«Уход западных ИТ-вендоров из России приобрел лавинообразный характер, в результате чего рынок сформировал новый спрос на особый вид сервисного сопровождения — «vendorless services» или безвендорный сервис. Стоит отметить, что в течение нескольких последних лет в связи с «железной поступью» импортозамещения и вымыванием из корпоративных ландшафтов оборудования и ПО западных поставщиков ситуация меняется в сторону увеличения доли сервиса отечественных продуктов и решений», — отмечает Дмитрий Басистый, директор департамента стратегии и консалтинга Rubytech.

Проблема совместимости

При реализации комплексных проектов российские интеграторы часто сталкиваются с одной сложностью — проблемой совместимости отечественных систем с различным оборудованием. Все еще встречаются случаи, когда российское ПО не всегда сразу работает как на зарубежном, так и на российском железе. Основная проблема — миграция данных и метаданных с западных систем на российские. Ее решением занимаются вендоры, делая модули интеграции и миграции. Еще одна сложность — совместимость отечественных систем друг с другом.

«Каждая компания активно развивает и дорабатывает функциональность своих продуктов, однако часто это делается без оглядки на смежные системы. Получается, реализовать проект с четырьмя-пятью отечественными решениями, которые необходимы, оказывается проблематичным, потому что они по умолчанию не работают вместе», — считает Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет».

У многих организаций, в особенности крупных, реализация проектов по импортозамещению ИТ-инфраструктуры растягивается на несколько лет. В переходный период на предприятии приходится сосуществовать российским и западным решениям.

«Совместимость напрямую зависит от типа решений. Типовые корпоративные продукты — например, почтовые сервисы и службы каталогов — легко интегрируются благодаря соблюдению международных стандартов. Сложности возникают при работе со специализированными западными системами, особенно теми, что используют закрытые протоколы. В таких случаях часто требуется индивидуальная настройка, разработка интеграционных модулей или перестройка смежных компонентов. Около 80% типовых российских решений легко интегрируются в существующий ИТ-ландшафт, но остальные 20%, отвечающие за критические функции, требуют серьезной индивидуальной работы, что сказывается на пользовательском опыте», — добавляет Владимир Лавров, генеральный директор компании Softline.

«Видим тренд по замещению Open Source на российские аналоги»

Еще одно перспективное направление на отечественном рынке ИТ-услуг — заказная разработка программного обеспечения, в том числе на основе платформ с открытым кодом. Особенно высокий спрос на такие решения фиксировался в 2022 и 2023 г., в этот период отечественные вендоры совершенствовали свои системы и далеко не всегда могли предложить готовые и функциональные разработки. Однако сейчас, когда качественных продуктов стало куда больше, Open Source-решения уже не столь популярны.

«Основная масса компаний отдает предпочтение отечественным продуктам с гарантированной поддержкой и прозрачной моделью обслуживания. Это дает уверенность в устойчивости, информационной безопасности и своевременном решении возникающих вопросов. Масштаб проектов, которые требуют разработки и внедрения отечественных решений, только растет. В продолжающемся процессе импортозамещения востребованы решения и системы не просто повторяющие западные технологии, но превосходящие их: адаптированные к нуждам локальных заказчиков, ориентированные на изменения и внедрение новых технологий, например, таких как искусственный интеллект. Open Source предпочитают организации, обладающие внутренними ИТ-командами с экспертизой в сопровождении и доработке такого ПО. Подобных компаний немного — в основном это крупный ритейл и технологически зрелые предприятия. Гибридные подходы встречаются, но пока не стали массовым трендом. Обычно они применяются в случаях, когда организации комбинируют проверенные Open Source-платформы с отечественными специализированными решениями, чтобы сбалансировать безопасность и техническую поддержку», — уверен Владимир Лавров, генеральный директор Softline.

Однако даже при наличии функционального отечественного продукта с гарантированной поддержкой некоторые заказчики все равно выбирают решения на базе открытого года. Причина — высокая стоимость некоторых российских систем.

«Стратегии импортозамещения различаются между собой. Компании, подпадающие под требования к КИИ, вынуждены покупать отечественные решения и использовать их. Многие организации, особенно с сильной инсорс-разработкой, берут Open Source и дорабатывают его под свои потребности. Постепенно мы видим тренд по замещению Open Source на российские аналоги с полноценной поддержкой и доработкой под потребности заказчика. Но из-за стоимости отечественных решений некоторые компании продолжают выбирать продукты с открытым кодом», — добавляет Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга ИТ-компании «Инфосистемы Джет».

За прошедшие несколько лет отечественный рынок ИТ-услуг и системной интеграции трансформировался. Изменилась не только структура спроса, а также роль самих интеграторов. Сейчас они выступают проводниками, которые помогают предприятиям сориентироваться в огромном количестве российских разработок и выбрать наиболее эффективные для конкретных бизнес-операций. Перед интеграторами стоит задача не просто создать устойчивый ИТ-ландшафт той или иной компании, а обеспечить его актуальность на годы вперед.

Поделиться

Поделиться