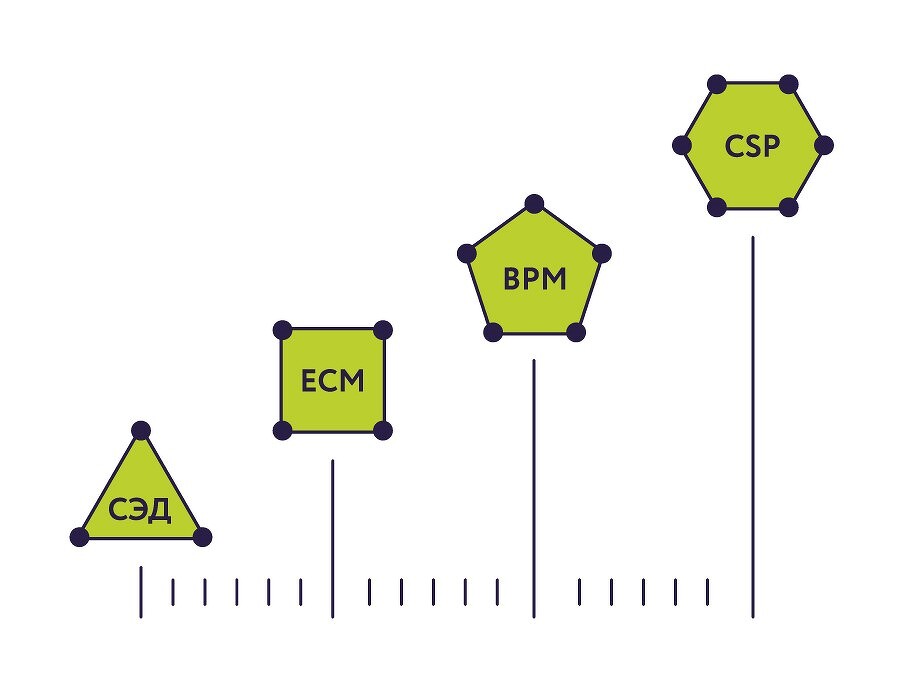

Рынок BPMS сформировался в 1990-х годах. Уже не один десяток лет на этом рынке есть свои лидеры. Были разработаны основные концепции, стандарты и даже профессиональные требования к специалистам в области управления процессами. Всё это время BPM-системы постепенно эволюционировали, опираясь на сформировавшиеся концепции и структуры решений. За последние 5 лет на рынке BPMS произошли существенные изменения, которые — особенно в российских условиях — имеют достаточно выраженную специфику.

BPM функциональность как неотъемлемая функция ECM-систем

ECM (Enterprise Content Management) системы — средства управления корпоративным контентом существуют на рынке примерно столько же, сколько и BPMS. Они решали задачи, с которыми не справлялись файловые системы для хранения документов, — неудобство в использовании и плохое масштабирование. Постепенно функциональность ECM расширялась, возникала необходимость управления жизненным циклом документов. Требовалось управлять маршрутизацией документов в рамках процессов их создания и согласования.

С начала 2000-х в ECM-системах стали появляться средства маршрутизации документов, дублирующие функции BPMS. Ведущие поставщики систем ECM: Documentum, OpenText, IBM FileNet — реализовали мощные Workflow движки, чтобы бизнес мог моделировать полноценные процессы обработки документов.

В отличие от полноценных BPMS, такая конвергенция обладала большей практичностью. Эти подсистемы скорее были ориентированы на создание конечных решений, а не на внедрение процессного управления в организации. В них отсутствовали средства моделирования и анализа процессов. Зато они автоматизировали процессы по обработке документов быстрее и удобнее. Это нашло своё отражение в аналитических отчётах Gartner. Аналитики рынка в начале 2000-х годов стали включать BPM-подсистему как обязательный модуль в составе ECM-систем.

Автоматизация вдоль и поперёк. Появление CSP – нового класса решений

Функциональность ECM-систем развивалась под влиянием нескольких трендов: развитие безбумажных технологий, переход к структурированным документам, формализация бизнес-процессов. Первоначальный фокус на работе с неструктурированным и слабоструктурированными документами и процессами и на простой маршрутизации документов уступил место новым задачам. Средства управления процессами в ECM-системах стали позволять моделировать сложные структурированные бизнес-объекты, процессы их обработки. В результате возможности встроенных подсистем управления процессами в ECM приблизились к классическим BPMS.

ЕСМ-системы смогли решать задачи, которые были не по зубам другим решениям. Документоцентричность и наличие инструментов работы со структурированными данными позволяют строить приложения обслуживания полного жизненного цикла документа в организации. Например, работа с договорами включает разработку, согласование неструктурированного текста, ведение архива связанных структурированных документов, фиксирование сроков и операций по контрактам и т.д.

Параллельно в ECM разработчики наращивали возможности для быстрой визуальной разработки решений. Если в BPMS основное внимание уделялось визуальному моделированию структуры бизнес-процесса, то в ECM прорабатывали больше: моделирование документов и бизнес-объектов, групповое представление информации, сложные ролевые модели, соответствующее визуальное представление данных. Огромное влияние на разработчиков оказала система Lotus Notes. Она не являлась ECM-системой, но решала те же прикладные задачи. Предложенные решения в Lotus Notes были революционными для своего времени.

Произошла конвергенция BPM и ECM, что нашло отражение в новом позиционировании системы. Аналитическая компания Gartner в 2017 г. заменяет позиционирование ECM платформ на новый класс систем CSP — Content Services Platforms. В этом обзоре почти не меняются игроки и продукты на рынке, если сравнивать его с предыдущими рейтингами. Кардинально изменилось позиционирование. Сделан сильный акцент на сервисную архитектуру. Кроме управления документами, CSP-платформы автоматизируют бизнес-процессы, становятся приложениями для автоматизации back-office и для групповой продуктивности.

Чем отличаются традиционные BPMS от функциональности BPM в CSP-платформах? Классические BPMS решали задачи реинжиниринга бизнес-процессов. В них основной акцент делался на моделировании и аналитике процессов, включая задачи имитационного моделирования процессов. CSP ориентированы на решение прикладных задач, создание горизонтальных и вертикальных приложений для автоматизации различных функциональных задач с использованием всех инструментов платформы.

Преимущества современных CSP платформ в условиях цифровой трансформации. Необходимость Low-Code функциональности

Смена позиционирования, конвергенция платформ стали следствием процессов в корпоративной автоматизации:

- Завершилась автоматизация базовых бизнес-процессов, реализуемых в учётных системах, и процесс управления продажами через CRM-системы. Фокус внимания сместился на сопровождение бизнес-процессов и общее управление.

- Как следствие, платформы автоматизации должны были решать больше разнообразных задач.

- Невозможность применить готовые типовые решения в связи с уникальностью процессов в конкретной компании.

- Потребность в бесшовной автоматизации сквозных процессов в компании и во взаимодействии с контрагентами, интеграция различных процессов и приложений.

- Переход на безбумажные технологии и всё большая формализация и структуризация документов и сопровождающих их бизнес-процессов.

- Увеличение точек взаимодействия пользователь – информационная система. Необходимость унифицировать и упростить интерфейсы приложений, с которыми взаимодействует пользователь.

Радикально изменился подход к корпоративному управлению ИТ-решения:

- Появилась потребность использовать гибкие, быстро адаптируемые процессы. Процесс создания ИТ-систем стал итерационным.

- Раннее прототипирование ИТ-решений и возможность реализации самостоятельно внутри организации без привлечения внешних подрядчиков.

- Переход к реальному использованию технологий машинного обучения, роботизации процессов и возможности применения технологий Process Mining меняет подход к сбору и накоплению информации о ходе реальных бизнес-процессов. Требуется фиксировать наборы данных при реализации процессов и определять структуру накапливаемых данных.

Эти тренды сделали востребованными CSP-платформы и инструменты Low-Code.

Low-Code отвечают задачам, описанным выше, сокращают цикл разработки, предоставляют возможность самообслуживания в развитии решения, настраивают интерфейсы и определяют оптимальную структуру хранения информации. CSP-платформы с необходимостью являются ещё и платформами Low-Code. В различных реализациях CSP-платформ реализованы различные возможности конструирования различных компонентов решения с помощью визуальных инструментов, но можно констатировать, Low-Code инструментарий CSP-платформ является наиболее продвинутым среди других классов систем и наиболее быстро развивающимся.

Особенности российского рынка BPM и актуальное состояние BPM в России

Развитие рынка BPM в России имеет достаточно выраженную специфику. В России практически отсутствовали полноценные внедрения классических BPMS систем, причинами тому были:

- Определённое отставание в темпе автоматизации.

- Высокая стоимость классических западных BPMS.

- Недостаточная зрелость процессов компаний.

В российских реалиях BPM всегда воспринимался именно как Low-Code подход к автоматизации определённого класса «процесс-ориентированных» приложений. Наиболее распространённым средством такой автоматизации были СЭД, в которых BPM-движки появились достаточно давно (так, например, в платформе Docsvision подобный движок появился в 2002 г.). В каком-то смысле российские СЭД уже тогда предугадали конвергенцию систем ECM и BPM.

Вторая особенность российских систем управления документами – в отличие от западных систем, они были ориентированы на автоматизацию российского делопроизводства. Оно изначально требовало от платформ возможности настройки форм учётных карточек документов, сложных справочников (например, номенклатур дел, контрагентов и пр.), настройки правил обработки различных видов документов, определение маршрутов движения документов, настройки реестров документов и других специфических функций, которые отсутствовали в западных ECM.

В результате в российских системах достаточно давно появились необходимые инструменты для настройки, которые сейчас мы называем Low-Code инструментами. Прибавим к этому достаточно глубокую специфику технического оснащения решений, например, особенности работы с электронной подписью (особенно недавние её модификации), необходимую интеграцию с операторами ЭДО, механизмы для работы с кадровыми документами, соответствия отечественным регламентам и нормативным требованиям. Получим, что использовать западные системы проблематично, так как они не отвечают этим требованиям. Так российские системы приобрели опыт больших и масштабных проектов, к которым они изначально не были готовы.

Получается, российские платформы идеологически не отставали от западных аналогов, но постепенно догнали по масштабированию и нагрузочной способности. Поэтому процессы вынужденного импортозамещения, с которыми мы столкнулись в последнее время, наименее болезненны для отрасли BPM и процессов работы с документами. Некоторые проблемы возникают теперь не столько с замещением прикладных систем этого класса, а с переводом всего инфраструктурного стека: операционных систем, баз данных, служб каталогов и т.д. на отечественные аналоги. С данной задачей вендоры постепенно справятся.

■ Рекламаerid:Pb3XmBtzstFJpYu5zwvQvmiaB8uKszAFUEUqxVWРекламодатель: ООО "Доксвижн"ИНН/ОГРН: 7801515318/1107847070638Сайт: https://docsvision.com/

Поделиться

Поделиться