ГосИТ: вместо "одного окна" в моду входят МФЦ

Упрощение государственных услуг, которого с нетерпением ждут все граждане страны, предполагалось получить путем реализации концепции "одного окна". "Окно" до сих пор так и не открылось. В 2007 году в МЭРТ поставлена цель ориентации всех проектов по административной реформе на программу "Электронная Россия". Как итог на горизонте появилось понятие "многофункциональный центр оказания услуг". Анализ данной химеры свидетельствует о том, что для современных ИТ-решений места не остается. Вместо интеграции информационных систем ведомств, МФЦ предполагает их совместное размещение в одном здании. По схеме организации получается что-то вроде медицинской комиссии при военкомате.Впервые о технологии одного окна в России заговорили в начале нынешнего тысячелетия. Видимо, тогда стало понятно, что рыночные отношения, нуждающиеся в особом информационно-регистрационном контроле со стороны государства, будут больше обрастать путами учетных действий, сплетение которых общество не в состоянии понять и оценить. Начали искать выход. Решили выйти через "окно", причем все через одно.

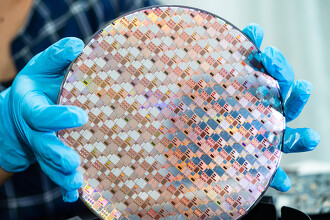

Всплеск развития ИКТ оказался своевременным для упорядочения бюрократических действий. Началась трудоемкая интеграция. Но поначалу административные совершенствования осторожно опирались на инновационные технологии управления. Так или иначе, в стране пошла волна "оконнизации" административных процессов.

Надо признать, нездоровая среда сильно деформировала эту цель. В результате "одно окно" стало восприниматься как посредническая услуга. Разумеется, при этом получалось, что заявитель не контактирует с огромным количеством чиновников, справки за него собирают другие специально обученные люди и сроки оформления вроде сокращаются. Только вот в чем отличие указанной модели от тех же посреднических структур, которые в карте своих услуг предлагают то же самое?

Всплеск развития ИКТ в России вызвал волну "оконнизации" административных процессов

Улучшать ситуацию стали с 2001 года (с того времени, когда бизнесу стали мешать уже не бандиты, а чиновничьи "вольности"). Показательно, что, по данным фонда "Индем", годовой объем рынка бытовой коррупции (в которую входят и государственные услуги) с того самого 2001 года увеличился с 2,825 до 3,014 млн. рублей. Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, каждый второй гражданин России (53%) признает, что у него есть личный опыт дачи взяток для решения своих проблем. На оформление документов у владельцев садовых участков и приусадебных хозяйств по "дачной амнистии" уходит до 9 месяцев. Факты свидетельствуют, что качество государственных услуг непрестанно пытаются улучшить, а кривая коррупции и волокиты продолжает расти.

Технология решения проблемы государственных услуг с помощью "одного окна" излишне компромиссна. Это и попытка избавиться от проявлений коррупциогенности, и, одновременно, скрытая возможность сохранить традиционный бюрократический уклад. Парадокс заключается в том, что в результате непоследовательных действий органов государственной власти и разработчиков новых управленческих технологий ИТ-решения в указанной сфере по-прежнему несовершенны. Расходы на ПО и "железо" могут быть гигантскими, но вот эффективного механизма, изменяющего кардинально положение дел с оказанием государственных услуг и межведомственным взаимодействием нет. Есть бумажные концепции с приличными предложениями, но внедренного решения, изменившего положение дел, на практике пока не существует.

Разработки в данной области продолжаются, ИТ-компаниям и постановщикам задач в разделе ИКТ по-прежнему есть над чем ломать голову. Ведь уже лет 7 внедряются инновации, а до сих пор доминирует идея физического объединения государственных служб в реальном, а не виртуальном пространстве.

Суррогаты

Физическую близость органов надо воспринимать буквально. Речь идет о создании центров, "служб одного окна", которые были бы связующим звеном между заявителем и учетными структурами и справочными государственными учреждениями. Следом родилась идея организации электронного документооборота в системах "одного окна". ИТ-компоненты обеспечивали работу данных центров и (это максимальное достижение) объединяли в единую среду информационные ресурсы разных отделов, управлений, департаментов одних и тех же ведомств и служб. В Москве эта доктрина развивалась на уровне взаимодействия городских сервисов, в которых стали открываться центры "одного окна". Замечу, службы не обеспечили взаимодействие друг с другом в этом режиме, а стали открывать дополнительные структуры в своем составе. Получилось, что "одно окно" - это не новое управленческое решение, созданное на базе ИТ, а комплекс экстренных мер, выраженных в дополнительных надстройках.

В итоге появилась новая мода: образование унитарных предприятий, как правило, областного значения, с упоминанием звучного словосочетания "одно окно" в своем наименовании. К примеру, на официальном сайте известного белгородского предприятия, кроме помощи в оформлении документов по технологии "одного окна", можно найти и массу риэлтерских предложений и услуг.

Есть и другие прецеденты. Например, в городе Шахты Ростовской области эффективного взаимодействия добиваются строгими волевыми решениями, которые жизнеспособны, пока есть давление властей, но не могут рассматриваться как удачный, универсальный пример для всех государственных услуг. Там использовался режим "зеленого коридора", который, на наш взгляд, является исключительной мерой. Он не ставил целью организовать процессы воспроизводства, использования и обмена информацией между государственными органами.

Поделиться

Поделиться